Erlebnisse auf dieser Seite

Halbgötter in Nadelstreifen von Jürgen Hühnke

Heimattümelei? von Jürgen Hühnke

Es geht alles vorüber... von Fritz Schukat

Die gute, alte Volksschule von Jürgen Hühnke

Der Treueid von Jürgen Hühnke

Meine Schulzeit von Walter Bosniakowski

Die Mauer von Uwe Neveling

Lehrer Lehrer! von Fritz Schukat

Meine ersten Schuljahre von Fritz Schukat

Einschulung 1964 von Hans Meier

Schule damals von Rolf Rehder

Schulzeit von Edith Kollecker

Lehrers Geburtstag von Edith Kollecker

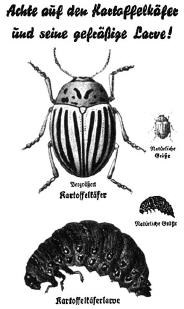

Hausaufgaben – Kartoffelkäfer von Annemarie Lemster

Lernen, was ist das? von Annemarie Lemster

Mit Gebrüll ins Schulleben von Annemarie Lemster

Schulspeisung 1947 von José O. Probst

Die Dorfschule von Ellen Probst

Schule im Krieg von Ellen Probst

Abiturientenprüfung 1939 von Ingeborg Nygaard

Die Schultüte von Ingeborg Nygaard

Schulzucht vor fünfzig Jahren von Jürgen Hühnke

Ein Fall von Schulversagen von Jürgen Hühnke

Lob der Volksschule von Jürgen Hühnke

Macho-Probleme von Jürgen Hühnke

Aufklärung von Jürgen Hühnke

Schulspeisung von Fritz Schukat

Talentiert von Uwe Neveling

Erinnerung an die Schulzeit von Uwe Neveling

Kopfrechnen von Uwe Neveling

Wie Steine in den Rucksack kamen von Uwe Neveling

Warum waren sie anders ? von Annemarie Lemster

Konkav und nicht konvex von Jürgen Hühnke

Kampagne im Desinteresse der Bevölkerung von Jürgen Hühnke

Halbgötter in Nadelstreifen

von Jürgen Hühnke erstellt 01.08.2013

In Preußen, im Königreich und Bundesland des Deutschen Reiches, trugen die obersten Bildungsgewaltigen den Titel „Minister für Unterricht und Kultus". Die Bundesrepublik hat daraus „Kultusminister" gemacht, obwohl deren Aufgabe mit der Religionspflege absolut nichts mehr zu tun hat. Umso mehr halten sich diese Politiker - wie die meisten dieser Kaste sonst - mindestens für Halbgötter in Nadelstreifen, wie denn die KMK, die Kultusministerkonferenz, Gesetze par ordre du mufti erlässt, so im August 1995 die Regelung der sog. „Neuen Rechtschreibung".

Was uns da aufgedrückt wurde, war erdacht worden mit dem Bestreben, dem Deutschen den Ruch der „schweren Sprache" zu nehmen und allen echten und unechten Legasthenikern deren Erlernen puppenleicht zu machen. Das Ergebnis fiel in seiner Verdummung derart miserabel aus, dass schon 2006 erste Reformen der Reform erforderlich wurden.

Ich kann die Sprachverhunzer nur Gramm- und Linguastheniker nennen, d.h. Leute, die von Grammatik und Sprache nichts verstehen. Zum Beispiel schreiben sie alles, was auf „das" oder „im" und „am" folgt, unterschiedslos groß, als wären es wirkliche Hauptwörter, während die alte Duden-Schreibung nur „wirkliche" Nomina versal beginnen ließ, nicht aber adverbiale Wendungen, die wie Adverbien klein zu schreiben waren, so „in bezug" = bezüglich, „aufs vortrefflichste" = besonders vortrefflich, „im besonderen" besonders usw.

Was macht ein armer Schüler von heute, wenn ihm „Dass das das darf" diktiert wird - viermal groß schreiben (Satzanfang + dreimal nach „das") ???

Viele, viele Wörter, die man seit Jahrhunderten mit einem „e" schrieb, werden auf „ä" geändert: Gämse (weil Gamsbock), Stängel (weil Stange). Na, gut und schön, aber was ist mit den Alten oder Eltern? Warum nicht auch Ängel (zu: angelus) oder Ängländer (zu: Angelsachsen) oder auch, dem Stadtwappen angepasst, Bärlin und „fährtig“ = fahrbereit?

Das grammatische, syntaktische und etymologische Denken wird gänzlich untergebuttert, so auch beim „Quäntchen", das mit „Quantum" nun null zu tun hat und vielmehr auf „Quint" zurückzuführen ist, wie denn ein kleiner Geldbetrag um 1900 noch „Fünfer" hieß oder, duodezimal, „Sechser" für den halben Groschen. Also liegt kein e:ä-‚ sondern ein e:i-Wechsel (wie helfen - hilf) vor.

Den Buchstaben „eu" traf es ebenfalls. Wörter damit haben in älterer Sprach oft „ie" - Teufel heißt der böse Kerl in der Tiefe, kreucht und fleucht ist älteres kriecht und fliegt.

Das Schneuzen ist älteres Schniezen" also nahe beim Schniefen liegend, der Schneuzer

ist gewissermaßen der Tropfenfänger dazu. Nach fälschlicher Ableitung von „Schnauze" soll man jetzt „Schnäuzer" schreiben, womit der Mensch auf den Hund kommt, der angeblich auch nicht autonom denken kann.

Nicht zuletzt die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtags erwiesen sich als nadelgestreifte Halbgötter, als sie das Ergebnis eines Referendums vom September 1998 (56,32% gegen die Neue Rechtschreibung!) mir nichts, dir nichts abbügelten.

Das ist ein wahrhaft göttlicher Umgang mit der Demokratie!

Heimattümelei?

von Jürgen Hühnke erstellt im Juli 2013

Die Kultusminister können es einfach nicht lassen, immerfort etwas am

Schulwesen herumzuwerkeln und damit ideologische Gräben zu vertiefen. In Schleswig-Holstein wurde kürzlich ein neuer Graben ausgeworfen, indem das Grundschulfach „Heimat- und Sachkunde" um den Bestandteil „Heimat" gebracht werden sollte - wegen starker Vorbehalte gegen die Heimattümelei.

Andere Bundesländer waren in der Nomenklatur-Reform vorangegangen. In diesem Zusammenhang ist eigentlich erstaunlich, dass die weiland DDR ebenfalls ein Fach „Heimatkunde" führte. Gern sprachen die Margot-Honecker-Getreuen von der „sozialistischen Heimat", die auch als „sozialistisches Vaterland" tituliert wurde, so dass man jenes Fach als verkappte Staatsbürgerkunde ausmachen kann, was aber für den Westen ebenfalls gilt, da die Heimat- und Sachkunde unter anderem darin bestand, die örtliche Feuerwehr zum Thema zu machen.

Das Negativ-Argument von einer „Gefühlsduselei" geht im Grunde, wenn auch eben die Heimat nicht betreffend, auf das Großmaul Adolf Hitler zurück, der - aus gutem Grund - empathische und humane Gefühlsregungen damit prophylaktisch verächtlich machte. Er geiferte auch gegen „Humanitätsduselei“.

Der neue Schwenk im Kultusministerium ist so erstaunlich nicht, haben wir doch noch die Vorwürfe im Ohr, die Heimatvertriebenen kaschierten hinter der Heimat-Nostalgie nur ihren Revanchismus.

Aber mal ehrlich: Hat nicht jeder, der die Stätten seiner Jugend besucht oder sich ihnen nähert, gewisse nostalgische Anflüge? Ähnlich ergeht es Zeitzeugen, wenn sie von Erlebnissen in Kindheit und Jugend erzählen oder ganz einfach sich an frühere Zeiten erinnern.

Eines aber hat sich mit dem Industriezeitalter grundlegend gewandelt: Seit er über ein erhebliches Maß an Mobilität verfügt, geht dem Menschen der Mikro- und Makrokosmos der Jugend verloren. Mit Studium und Ausbildung verlässt er die Geburtsheimat und siedelt spätestens bei Berufsanfang in die zweite, die Wahlheimat, um. Hier tritt er nicht selten Vereinigungen verschiedenster Art bei, wodurch er sich in die neuen Kreise integriert und durch aktives Engagement sich nicht nur quasi das Bürgerrecht erobert, sondern diese neue Heimat „aneignet", ohne dass das alte Milieu vergessen wird. Übrigens ist die Ministerin, die den treffenden Familiennamen „Wende" trägt, nach erster Kritik rasch zurückgerudert und lässt das Fach jetzt „Heimat-, Sach- und Weltkunde" heißen.

Es geht alles vorüber...

von Fritz Schukat aufgeschrieben am 25.07.2014

Sitzen geblieben! Im Zeugnis hieß das lakonisch: Nicht versetzt. Und das kurz vor dem Ziel, von der 12. Klasse in die 13., also die letzte Klasse, in der man die Schule mit der Reifeprüfung, dem Abitur abschließt - oder eben nicht.

Gut, ich war nicht der einzige. Mit mir blieben zwei weitere Schüler kleben, aber warum ich? Der Glaube an die „Gutheit“ der Menschen war dahin. In drei Fächern hatte ich konstant seit Jahren immer eine zwei, also ein „gut“, habe mich mit meinem Englischlehrer grundsätzlich in Englisch unterhalten und konstant ein „gut“ bekommen, aber drei Zensuren wurden schlimm-verbessert. Ich hatte mich mit meinem Mathelehrer angelegt, der auch Chemie und Physik unterrichtete. In diesen drei Fächern bekam ich „Fünfer“, die mir das Genick brachen. So etwas kann heute nicht mehr passieren, der Lehrer hätte sofort einen Prozess am Hals. In drei Hauptfächern unterrichtet heute auch kein Gymnasiallehrer mehr, das würde ihn stark überfordern, aber damals, in den frühen 1950er Jahren gab es keine Wahl und ein Lehrer vom Kaliber unseres Mathe-Lehrers konnte schon Schicksal spielen!

Unser Ordinarius versammelte seine schwarzen Schäfchen um sich und versuchte, Trost zu spenden. Er erzählte etwas über seine vergeblichen Versuche, während der Lehrerkonferenz wenigstens den einen oder anderen zu retten, auch mir erzählte er dies im beschwichtigenden Tonfall, doch am Ende nutzte das nichts, wir waren verdammt dazu, eine Ehrenrunde zu drehen.

Natürlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass mir das passieren würde und schluckte es runter. Bis jetzt hatte ich aber erst die eine Hälfte meines Leidensweges absolviert. Ich musste mir auch noch zu Hause mit fast 19 Jahren wie der kleine Franz meine „Schläge“ abholen. Was geht einem in solcher Situation alles durch den Kopf? Am Ende blieb übrig, dass ich mir versprach, an dieser Schule mein Abi nicht zu machen. Ich werde mir eine andere Schule suchen. Meine Cousine, ein Jahr jünger als ich, kannte alle Oberschulen in Schöneberg. Eine davon würde sie mir sicher empfehlen können. Allein dieser Gedanke tröstete mich schon ein wenig und auf der Heimfahrt mit meinem Fahrrad fiel mir dann der alte Schlager ein: „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei...“, der in den Kriegsjahren entstanden, zu einer Art Durchhalteparole geworden war.

In den Tagen danach traf ich mich mit meinen beiden Schicksalsgenossen und wir beratschlagten, was wir machen könnten. Beide teilten meinen Plan und ich traf meine Cousine, um mir einige Informationen geben zu lassen, welchen Level sie schon erreicht hätten, um abzuwägen, ob wir uns dort anmelden sollten. Nachdem wir aber im Sekretariat dieser Schule hörten, dass wir in eine reine Mädchenklassen kommen würden, gab es schon die erste Beerdigung. In der zweiten Schule passten die Voraussetzungen besser, also meldeten wir uns dort an. Meine beiden Kumpanen standen das aber nicht durch, sie verließen die Schule bereits im Laufe des Schuljahres. Ich war standhaft, denn ich merkte, dass ich dort das Pensum, das in fast allen Fächern durchgenommen wurde, bereits in der alten Schule gepaukt hatte. Es war also reine Wiederholung.

Zwei Jahre nach dem Debakel machte ich 1956 mit 11 Mitschülern in einer der kleinsten Klassen, die ich je frequentierte, mein Abi.

Im Laufe meines Lebens habe ich öfter einige Sachen noch einmal beginnen müssen. Immer fiel mir dann dieses Durchhaltelied von Fred Raymond ein, das später auch Lale Andersen sang: „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei...!“

Die gute, alte Volksschule

von Jürgen Hühnke erstellt Juli 2013

Viele Menschen hegen eine große Aversion gegen die Schule, eine Phobie, der oft ein persönliches Versagen zugrunde liegt, ebenso oft aber die leidige Erfahrung. Im Unterschied und Gegensatz dazu habe ich die Schule als sehr angenehmen Ort in der Erinnerung. Mein Langzeitgedächtnis produziert allerdings Bilder aus dieser Zeit nur sehr bruchstückweise. Eigentlich erinnere ich mich kaum an Schulangelegenheiten, während der Schulweg - drei Kilometer vorwiegend an einem Bahndamm entlang mit im Winter tief verschneiten Gräben, in denen ich versackte - viel lebhaftere Eindrücke hinterlassen hat.

Das Gebäude meiner Grund- bzw. Volksschule war ein typischer, preußischer, gründerzeitlicher Zweckbau der 1880er Jahre mit hohen Fenstern und Klassensälen. Das Mauerwerk bestand aus einfachen Ziegeln, doch waren in die Risalite und zudem als Friese glasierte Klinker eingefügt.

Von der Innenarchitektur hat sich mir nur das Treppenhaus eingeprägt und das deshalb, weil Anfang 1945 auf dem Dachboden untergebrachte Flüchtlinge die ausgetretenen Stufen mit ihrem Auswurf wie mit Kutscherrotz glitschig machten, was einen widerlichen Anblick bot.

Der alte Herr Voss, unser ziegenbärtiger Lehrer, verfügte durchaus über einen Rohrstock, doch ist mir dessen Einsatz im Langzeitgedächtnis nicht gegenwärtig, was aber daran liegen mag, dass ich als (zumeist) braver Schüler nicht in den Genuss dieses Instruments kam.

Aus der Zeit des Kriegsendes ist eine Episode bei mir hängen geblieben, die Erinnerung an eine Aufgabenstellung. Aufgaben muss ich ohnehin recht gern erfüllt haben, da ich schon am ersten Schultag statt zweier Reihen von Sütterlin-"i" - bei meiner Einschulung 1941 war diese Normschrift noch üblich, bevor Hitler eingeflüstert wurde, die Fraktur sei eine Erfindung jüdischer Buchdrucker - gleich die ganze Schiefertafel vorn und hinten damit füllte.

Besagte Aufgabe 1945 bestand darin, das Schulhaus zu vermessen und den Grundriss maßstabsgerecht aufzuzeichnen. Bei Viertklässlern würde man das heute für eine totale Überforderung halten. Aber das war wohl das Geheimnis der damaligen Volksschule, die auch sonst eine reine Paukanstalt mit starkem Gedächtnisdrill war, dass aus ihr viele erfolgreiche Handwerker usw. hervorgingen. Jedenfalls hat sie mir nicht geschadet. Meine mathematische und besonders geometrische „Kompetenz", wie man heute sagt, war vielmehr in hohem Maße angesprochen. In meinem Grundriss fehlten auch die Pfeiler und Risalite nicht.

Im Frühjahr 1945 wechselte ich auf die Nachbarschule völlig gleichen Typs über, eine Mittelschule, deren Lehrer mir am Schuljahrsende empfahlen, die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium zu machen. Trotz vieler gegenteiliger Behauptungen von heute bestand, einmal von jener Aufnahmeprüfung abgesehen, doch so etwas wie eine Durchlässigkeit im Bildungssystem.

Wenn meine Erinnerungen an die Schulzeit auch sehr spärlich ausfallen, wage ich zu behaupten, die alte und verrufene preußische Volksschule sei ein Erfolgsmodell gewesen. Ich sehe bei diesem Urteil einfach auf meinen Vater, der Absolvent einer solchen Schule und gelernter Schriftsetzer war, der perfekter in Wortschatz, Grammatik, Orthografie und Interpunktion war, als ich es je bei meinen späteren Deutsch-Leistungskurs-Schülern erleben durfte.

Der Treueid

oder: Aufmüpfige Eidgenossen

von Jürgen Hühnke

Mitte September des Jahres 1968 trat ich mit einer Gruppe Studienreferendare, die fast in Bataillonsstärke angetreten war, durch jenes Portal, über dem man in edlem Latein einen Spruch geschrieben fand, die Nachwelt möge würdig die Freiheit zu bewahren sich bemühen, welche die Alten errungen hätten. Eben dieser hehre, ehrwürdige Vers am Hamburger Rathaus passte trefflich zum Anlass der Zusammenkunft; denn es ging an diesem Tage um die Ablegung des Treueids zwecks dauerhafter Übernahme in die Reihen der hansestädtischen Beamtenschaft.

Für den feierlichen Akt betrat die Anwärterversammlung einen piekfein getäfelten und mit handgemalten Senatorenporträts ausgestatteten Saal im Obergeschoss, dessen Gepräge die Pathetik des Eingangsspruches bei weitem übertraf. Da war es fast schon enttäuschend, dass der Herr Schulsenator ohne güldene Amtskette erschien. Er kehrte allerdings auch gleich auf dem Absatz um mit der empörten Bemerkung, er werde einen solchen Haufen nicht in den Staatsdienst übernehmen. Da waren nämlich einige Aktivisten aus der Gruppe zu ihm getreten und hatten verkündet, sie würden sich - oder wir uns - dem Treueid als autoritärem Zopf verweigern.

Das war mir völlig neu. Jedenfalls hatte ich an einer Abstimmung über diese Verweigerung nicht teilgenommen. Es musste daran liegen, dass ich mit einigen Referendarskollegen im Studienseminar überkreuz geraten war, indem ich in der Diskussion um eine moderne Sexualerziehung dummen linkssoziologischen Thesen und Theorien widersprochen hatte. Da war es um so alberne Ansichten gegangen wie die, man solle von der Theorie in die Praxis übergehen und die Schüler in der Sporthalle auf den Matten üben lassen. Solche kumpelhafte Anbiederung von Erziehern an die Pubertanden sei aus entwicklungs-psychologischen Gründen unpädagogisch und ganz und gar kontraproduktiv, hatte ich dagegengehalten. Also deshalb hatte man mich zur Vergeltung nicht in die Streikabsicht eingeweiht.

Des Senators Umkehr und seine Drohung mit der Nicht-Verbeamtung brachte die paar übereifrigen Aktivisten ihrerseits zu einer Kehrtwende. Brav ließen sie die Zeremonie über sich ergehen. Der ganze Akt hatte auch nichts Unpersönliches an sich. Im Unterschied zu Gelöbnissen der Bundeswehr kam es hier nicht zu einem kollektiven Eidesgemurmel, vielmehr sprach jeder einzeln die Bekräftigungsformel „Ich gelobe es!" Dem hängten außer mir - ich habe mitgezählt - freilich nur zehn Leutchen ,,...so wahr mir Gott helfe!" an. Denn Gott war eine Autorität und jenseits der kritischen Altersgrenze. Ich erwähnte ja, dass sich die Begebenheit im Jahr 1968 zutrug, als die akademische Jugend gegen jede Art von Establishment und Autorität revoltierte: „Trau keinem über dreißig!"Die innenpolitischen Probleme des sogenannten „Berufsverbots" folgten erst einige Zeit später, als sich die von der Eidesleistung Betroffenen so sehr erholt hatten, dass sie neue Autoritäten anbeteten, Ernesto Che Guevara oder Ho Tschi Minh. Dem Establishment erwiesen sie ihre Reverenz, indem sie sich bemüßigten, den „Marsch durch die Institutionen" anzutreten, und zum Beispiel ... Lehrer wurden.

Meine Schulzeit

von Walter Bosniakowski

Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Bauerndorf in Masuren, dicht an der polnischen Grenze (nach dem Polenfeldzug war es die russische Grenze).

In unserem Dorf war auch ein Schulgebäude mit einer Wohnung für einen Lehrer und zwei Räumen für den Unterricht in 4 Klassen. Eine Bankreihe gleich eine Klasse. Bis Kriegsbeginn hatten wir zwei Lehrer, dann wurde der Junglehrer zur Wehrmacht eingezogen. So blieb uns nur noch ein gut beleibter Lehrer, der auch gleichzeitig Ortsgruppenleiter und SA-Mann war. Dieser Lehrer unterrichtete dann 8 Klassen in 2 Räumen. Ab und an waren Parteiveranstaltungen während der Schulstunden, so dass der Unterricht ausfiel und wir mit Freunden nach Hause gingen. Zur Schule ging ich und wohl die meisten Kinder immer mit Unbehagen und Angst, denn geschlagen wurde oft. Mit der Handfläche ins Gesicht, meistens mit der Rute auf die Handflächen. Am schlimmsten war es mit dem Stock auf den Hintern.

Dass ich mit meinen Eltern am Sonntag zum Gottesdienst ging, war dem Lehrer ein Dorn im Auge. So schickte er mich für eine Woche in die Stadt zur HJ-Schule. Das Gute in dieser Woche waren die Geländespiele. Alles andere war für mich teils grausam, so z.B. die Schikane abends, wenn wir Jungen schon eine Stunde im Bett waren. Das Bett war eine Matratze auf dem Fußboden, dazu eine Decke. Es kam die „Nachtvisite", das war ein HJ-Mann. Beanstandete er etwas im Raum, mussten wir nackt im Waschraum antreten und die bekannten Sprüche aufsagen, wie z.B."Hitlerjungen sind flink wie die Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl“. Währenddessen wurden wir mit einem Schlauch kaltem Wasser ''begossen“ , dabei musste man stramm stehen und durfte sich nicht bewegen. Ich war froh, als die Woche zu Ende war. Mein Lehrer war ein fanatischer Hitlergefolgsmann und versuchte dahingehend auch uns Kinder zu erziehen.

Dazu ein Beispiel: Wenn ich das Braunhemd anziehe und meine Eltern mich hinderten, zum Jungvolkdienst zu gehen, und mich dabei auch noch anfassen, dann haben sie sich am Führer vergriffen und dann sollte ich dies melden. Als ich das mal meinem Vater sagte, da hat er mir eine gelangt.

Im Sommer 1944 war es mit der Schulzeit zu Ende. Die Front war schon nahe der Grenze und wir mussten das Dorf verlassen. Im Herbst 1944 begann dann die große Flucht.

Die Schulzeit habe ich nicht beendet und lebe bis heute ohne Schulabschluss.

Die Mauer

von Uwe Neveling

Mauern sind in der Regel Begrenzungen. Mauern haben eine Innen- und eine Außenseite. Ist die Mauer hoch, so weiß man oftmals nicht, was sich auf der anderen Seite befindet. Eine Mauer muss nicht immer aus Stein sein. Sichtblenden und Bretterzäune haben die gleiche Wirkung, nur ist eine Steinmauer stabiler.

Ich erinnere mich an eine Stunde im Religionsunterricht. Unser Religionslehrer war ein junger Vikar. Er kam aus dem nördlichen Sauerland. Wir mochten ihn, weil er auf unsere Probleme einging. Er scheute kein Thema und besprach es mit uns aus religiöser Sicht. Dazu gehörten auch Sexualität und Jazz, um nur einmal die extremen Eckpunkte zu nennen. In den fünfziger Jahren waren das bei den älteren Lehrkräften Tabuthemen. Er war für uns eine Vertrauensperson. Wir freuten uns jedes Mal auf das gemeinsame Zeltlager mit ihm. Bei den Ausflügen wusste er immer Wissenswertes über Land und Leute zu berichten. Mit seinem sauerländischen Humor gab er seinen Erzählungen sehr oft eine überraschende Wendung. Eines Tages berichtete er von einem Kinobesuch.

Er hatte den Film „Lohn der Angst“ gesehen. Es ging dabei um eine brennende Ölquelle, die mit Nitroglycerin gelöscht werden sollte. Das hochexplosive Glycerin musste von weit her zum Bohrloch transportiert werden. Es wurde auf zwei Lastwagen verladen. Die Fahrzeuge fuhren in gehörigen Abständen durch unwegsames Gelände. Ein Wagen explodierte. Die Explosion zerriss eine Ölleitung, und das Öl bildete einen pechschwarzen Ölsee. Der zweite Wagen müsste da durch. Der Fahrer ließ sich von seinem Beifahrer durch den See lotsen. Dieser watete, rückwärtsgehend, durch die klebrige Masse. Er blieb an einem im Öl verdeckt liegenden dicken Baumstamm hängen und konnte sich vor dem auf ihn zurollenden Wagen nicht mehr in Sicherheit bringen. Der Wagen fuhr über seine Beine und verletzte ihn schwer. Es gelang dem Fahrer, den Wagen auf die andere Seite zu bringen. Erst dann konnte er sich um seinen verletzten Kameraden kümmern. Er zog ihn aus dem See und hob ihn in die Fahrzeugkabine:

Der Verletzte fiebert und fantasiert. Seine Verletzungen sind tödlich. Der Fahrer redet verzweifelt auf ihn ein. Der Verletzte meint, in Paris zu sein. Er geht durch eine Straße. Auf einer Seite dieser Straße ist ein Bretterzaun. Diese Straße kenne ich auch, sagt der Fahrer. Der Verletzte will wissen, was sich hinter dem Bretterzaun befindet. Daraufhin sagt der Fahrer: Nichts! Sein Kumpel stirbt.

Diesen Dialog machte unser Vikar zum Thema einer Religionsstunde. Das Nichts wollte er nicht gelten lassen. Nach dem Tod existieren wir in einer anderen Form weiter, so seine Aussage. Und er diskutierte mit uns über Glaubensfragen. Er empfahl uns, dass wir uns diesen Film ansehen sollten. Das taten wir auch. Ich muss zugeben, dass ich diesen Film mehrfach gesehen habe. Und ich fieberte immer wieder diesem Dialog entgegen. Dabei musste ich an die Religionsstunde denken. Glauben ist nicht Wissen. Glauben ist aber stärker als Wissen. Das habe ich in dieser einen Stunde gelernt und in meinem Inneren aufbewahrt. Meinen Religionslehrer habe ich nach der Schule ein- oder zweimal wiedergesehen. Danach nicht mehr. Vergessen habe ich ihn nicht.

Von dem Film habe ich eine Video-Kopie. Ich sehe ihn mir gelegentlich an, und ich durchlebe dann noch einmal die Religionsstunde. Ich bin dann wieder 16 Jahre alt und neugierig auf die Zeit, die vor mir liegt. Und ich möchte gerne erfahren, was hinter der Mauer ist.

Lehrer-Lehrer!

von Fritz Schukat aufgeschrieben und ergänzt 2006/2012

Während der Schulzeit hat wohl jeder 'einzigartige' Lehrer gehabt. Würde man die Geschichten, die sich um die Lehrer-Originale ranken, zusammentragen, es gäbe sicher viel zu lachen.

Angeregt durch ein nettes Gespräch mit Klassenkameraden möchte ich ein paar humorige Begebenheiten zu diesem Thema beitragen.

Direx M.

Unser Direktor, schlicht Direx ohne weiteren Namenszusatz genannt, war ein gut aussehender Mann, der stets mit tadellosem Anzug und Krawatte gekleidet durch das Haus lief und schon durch seine tiefe Stimme Respekt einflößte. Er unterrichtete zwar auch, aber nur in den oberen Klassen, ganz selten mal in der 10. oder 11. Klasse und wenn, dann eigentlich nur, um einen kranken Kollegen zu vertreten. Dass er auch temperamentvoll sein konnte, haben wir während solcher Vertretungsstunde erlebt, die auch deshalb in Erinnerung blieb, weil es dazu noch eine kleine Fortsetzung gab.

Wegen Renovierungsarbeiten mussten wir ein paar Tage in den Chemieraum ausweichen. Dort gab es einen langen Experimentiertisch, dessen Oberfläche mit Asbest ausgelegt war. Der Tisch war auch mit dem Boden fest verschraubt, weil es dort Gas- und Wasseranschlüsse gab. Die Stuhlreihen waren wie im Theater angeordnet, d.h., auch von den hintersten Plätzen konnte man noch gut sehen.

Auf dem Stundenplan stand Englisch, aber die Lehrerin war krank, also sprang der "Direx" ein. Der wollte wohl den planmäßigen Unterrichtsstoff nicht stören und brachte deshalb ein Reclamheft mit einem Text von Shakespeare mit, aus dem er nach einigen Einleitungen vorlas, und wir mussten das dann übersetzen. Zum Schluss war er so in Rage, dass er mit seinen Kreppsohlenschuhen, die damals hochmodern waren, auf den Tisch sprang und breitbeinig mit Stentorstimme irgendeine dramatische Stelle deklamierte. Natürlich riss uns diese Darbietung so mit, dass wir applaudierten. Und dann klingelte auch schon die Glocke zur Großen Pause.

Was der Chef nicht mehr sah, dafür aber wir, waren seine Fußstapfen auf dem grauen Asbestbelag, die er mit den Kreppsohlen dort 'hinterlassen' hatte. Natürlich wurden sie nicht entfernt! Dass wir uns diebisch auf die nächste Unterrichtsstunde freuten und die Bemerkungen des Lehrers, der diese "Beschmutzung" beanstanden würde, kann man sich sicher denken!

Wir hatten anschließend "Mathe". Der Lehrer, Dr. D., war ein kleiner, verwachsener älterer Mann mit einem ungeheuer großen Kopf und hoher Stirn, um nicht zu sagen Halbglatze. Die noch vorhandenen schütteren Haare waren sorgfältig nach hinten gekämmt und wuchsen in den Kragen hinein - ein Original. Er hatte eine große Brille auf, sah aber immer über den Rand, denn er konnte wegen seiner Verwachsungen weder aufrecht gehen noch stehen. Um die Schüler besser zu sehen, setzte er sich meist auf den Tisch, den er mit Hilfe eines hölzernen Fußtrittes relativ mühelos erklimmen konnte. Er hatte dicke breite Lippen, die ein wenig herunterhingen und dadurch eine so charakteristische Aussprache, dass er von einigen gewitzten Schülern fast perfekt imitiert werden konnte, d.h. eigentlich blubberte er. Kurz nachdem es zur nächsten Stunde bimmelte, kam er den Gang entlang geschlendert. Sein Laufstil war wegen seiner Behinderung so typisch, dass er selbst von den unbegabtesten Schülern nachgeahmt werden konnte. Der "Türschließer" knallte die Tür zu und begab sich an seinen Platz. Dr. D. erklomm nun wie gewohnt seinen Sitzplatz auf dem Tisch und erblickte sofort die Fußabdrücke. Er zog die Stirn in Falten und blubberte barsch: "Welches Ferkel hat denn das gemacht?" Wie auf Kommando kam dann mehrstimmig, "Das war unser Chef, der Direx!" Schmunzelnd relativierte „Dokterchen“ sofort seine Aussage und bemerkte süffisant: "Na dann hab ich nichts gesagt!" Unter allgemeinem Gelächter wurde dann der Tisch gereinigt.

Dr. D. hatte auch immer ein paar witzige Sprüche auf Lager, leider habe ich fast alle vergessen, einen aber habe ich behalten, weil ich ihn gut fand: "Mit der Mathematik ist es wie mit dem Klavierspielen, vom bloßen Zuhören lernt man nichts!" Wie wahr!

An einen anderen, recht derben "Schulspaß" erinnere ich mich ebenfalls noch. Wenn Abitursprüfungen anstanden, bedeutete das für uns immer verkürzten Unterricht und meist auch ohne Lehrer. Aber wir mussten zum Unterricht erscheinen, denn ansonsten lief alles "as usual!" Die Lehrerkonferenz tagte hinter verschlossenen Türen, dort wurden dann die Gesamtnoten und die Bemerkungen beschlossen. Aber meistens wussten die Abiturienten, dass ihnen nichts mehr geschehen konnte. Das muss wohl damals ihren Übermut beflügelt haben. Wir Jüngeren erfuhren nur, dass etwas Außergewöhnliches vorbereitet wurde, was es war, blieb bis zur letzten Minute geheim. Aber dann wurde unter lautem Grölen der kleine Messerschmitt Kabinenroller der Bio-Lehrerin in die erste Etage hoch getragen und vor das Lehrerzimmer gestellt. Weil wir uns dann alle so schnell wie möglich verzogen, mussten die Lehrer schließlich das kleine Gefährt selber runtertragen. Es soll ziemlich viel geflucht worden sein! Übrigens die Lehrer kamen damals fast alle genau wie wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Ein Auto hatten zu dieser Zeit - also etwa 1951/52 - nur die allerwenigsten Lehrer.

Eines der witzigsten Schulbilder, die ich kenne, durfte jemand von unserem Lateinlehrer schießen. Er war fast immer zu einem Spaß bereit, wenn er nicht "zu derb" war. Wir nannten ihn gern unseren "Magister maximus". Unter diesen Worten, die schnell an die Tafel gekliert wurden, fläzte er sich an den Lehrertisch und ließ sich für die Nachwelt ablichten. Das Bild ist etliche Dutzend Male abgezogen worden. Wir haben auf dem Goldenen Abitreffen, das wir im April 2005 feierten, genau dieses Bild wieder herzlich belacht - und es war in den meisten der Foto-Alben, die wir uns gegenseitig zeigten, zu finden!

Da „Magister maximus“ noch lebt - er ist jetzt etwa 91 Jahre und kommt regelmäßig zu unseren Klassentreffen - hat er natürlich weiterhin alle Rechte an seinem Bild und müsste erst befragt werden, wenn wir es hier veröffentlichen würden. Vielleicht ergibt sich in den nächsten Monaten ein entsprechendes Gespräch, dann könnte dieses einmalige Bild hier zu sehen sein! Um Geduld wird gebeten.

Meine ersten Schuljahre

von Fritz Schukat ergänzt 22.06. 2010

Ich wurde im Herbst 1942 eingeschult. Weil ich im Dezember Geburtstag habe, war ich zu dieser Zeit schon fast sieben Jahre alt. Das ist an sich nicht besonders erwähnenswert, aber aus unserer Straße wurde auch ein kleiner Junge eingeschult, der noch nicht ganz sechs Jahre alt war und das fand ich damals ziemlich ungerecht. Dass ich mich nach dem Krieg mit Manfred R. prächtig verstand und wir ganz dicke Freunde wurden, stand damals noch nicht auf dem Tapet.

Wir waren 43 Knaben. Unser Lehrer war noch von altem Schrot und Korn, kurz geschnittener, schlohweißer Kinnbart, weiße Haare, tadelloses Hemd mit weißem Stehkragen, also ein Bild von Lehrer und: er hatte einen kleinen Zeigestock, mit dem es auch mal kurz was auf die Finger gab! Wenn ich mir unser erstes Klassenbild genau ansehe, dann meine ich, er war mindestens schon 70 Jahre alt. Eigentlich eine unrealistische Vorstellung und doch könnte es so gewesen sein, denn die jungen Männer waren ja zu der Zeit fast alle schon im Krieg.

Unsere Schule hieß einfach nur „Rütlischule“ nach dem Namen der Straße, an der sie stand. Die Rütlistraße war eine sehr kurze Straße. Dort gab es eigentlich nur die Schule. Das Grundstück an der Ecke Weserstraße. war seit ewigen Zeiten eine bereits ausgehobene Baugrube, vorbereitet für drei bis vier dieser typischen Berliner Wohnhäuser, die dort schon in den zwanziger Jahren hätten hingebaut werden können. Aber der Zeitlauf hatte dies wohl verhindert: Inflation - Arbeitslosigkeit – Vorkriegszeit und nach 1939 wurde ja sowieso nicht mehr gebaut. Also entstanden dort Kleingärten, mitten in der Großstadt - ein merkwürdiger Anblick, aber wir waren ja nichts anderes gewöhnt.

Berlin wurde schon 1942/43 massiv von den Alliierten bombardiert. Der Schulunterricht litt darunter. Ein knappes Jahr später noch vor den großen Ferien wurden wir evakuiert, d.h. im Zuge der Maßnahmen, die die Behörden zum Schutz der Zivilbevölkerung veranlassten, wurden Familien mit ihren Kindern in weniger gefährdete Gegenden verschickt, die sie sich anfangs sogar noch selbst aussuchen konnten.

An den Ablauf des Schulunterrichts in der ersten Klasse habe ich kaum eine Erinnerung, auch nicht an die Schulzeit während der Evakuierung. Wir hatten dort nur noch wenige Monate Unterricht. Schon Mitte 1944 kamen Flüchtlingstrecks durch unser Dorf, da wurde die Schule zu einer Notunterkunft umfunktioniert, und wir Kinder hatten bis auf weiteres schulfrei. Allerdings haben wir in dieser Zeit dennoch weiter Schreiben, Lesen und Rechnen gelernt, denn die Mütter waren angehalten, mit ihren Kindern weiter zu üben.

Als wir nach Kriegsende wieder nach Berlin zurückkamen, wurde ich im Spätherbst 1945 in die vierte Klasse „gesteckt“, wo ich dem Jahrgang nach eigentlich auch hingehörte. Durch den ausgefallenen Unterricht war ich nicht sonderlich benachteiligt, denn es ging ja allen Kindern so.

Die Rütlischule diente damals noch für längere Zeit als Lazarett oder Hilfskrankenhaus, so dass wir dann in einen Schulkomplex am Hermannplatz umgeschult wurden. Mitte 1946 konnten wir uns für den Wechsel an eine Oberschule bewerben. Die Oberschulen waren damals noch schulgeldpflichtig, monatlich kosteten sie 20 „Reichsmark“. Wenn auch das Geld damals nicht viel wert war, ich hatte zunächst Bedenken, ob meine Eltern das würden aufbringen können. Aber als sich Klassenkameraden bewarben und angenommen wurden, die nach meiner Meinung „viel blöder als ich“ waren, packte mich der Ehrgeiz. Ich wusste, dass kinderreiche Familien eine Ermäßigung bekamen und erfuhr, dass für mich (wegen meiner beiden Schwestern) lediglich 12 RM monatlich fällig werden würden. Also machte ich die Aufnahmeprüfung für Nachzügler und bestand sie!

Zu Hause gab es natürlich Ärger, aber ich hatte alles auf eine Karte gesetzt: meine Tante aus Amerika hatte kurz zuvor in einem Brief jedem Kind eine Ein-Dollarnote geschickt und ich wusste, bei der Sparkasse bekam man dafür 96 „Reichsmark“! Das war mein Schulgeld für die kommenden 8 Monate. Was danach käme, würde man schon sehen, denn besonders fleißige Schüler konnten auch befreit werden, darauf spekulierte ich natürlich.

Aber es kommt ja immer anders als man denkt. Die ersten freien Wahlen nach dem Krieg bescherten der Stadt einen sozialdemokratischen Magistrat, der u.a. auch die endgültige Schulgeldfreiheit beschloss.

„Mein“ Dollar war zu dieser Zeit aber schon umgetauscht. Für den Rest konnte man sich damals „nicht einmal ’nen Appel und ’n Ei“ kaufen!

Leider.

Einschulung 1964

1. Klasse der Rhener Schule 1964

von Hans Meier

Ich kann mich noch gut an meine Einschulung erinnern. Mit den Schultüten warteten wir Kinder vor der Quickborn-Heider Waldschule, bis es endlich losging. Wir wurden dann in einen der 3 Klassenräume im Altbau der Schule geführt. Es gab eine Darbietung von schon größeren Schülern, es wurden Reden gehalten, und es gab ein Glas Milch mit einem Stück Kuchen. Ich weiß es noch wie heute: es gab Bienenstich.

Am nächsten Tag hatte ich meine erste Schulstunde. Wir sollten ein Vogelnest malen, vorher hatte man uns Kindern gezeigt, wie ein Eichelhäher im Nest saß. Na, den kannte ich schon, und überhaupt, ein Vogelnest malen, wenn so die Schule ist, dachte ich blauäugig, dann war das hier ja baby-einfach. Kurz darauf musste ich die Schule aber wieder verlassen. Meine Mutter wollte nach Henstedt-Rhen umziehen. Also kam ich in die erste Klasse der Rhener Schule. Dort ging es mir aber nicht so gut, in den Pausen wurde ich häufig von anderen Mitschülern geärgert, und darum ging ich mit Widerwillen in diese Schule.

Mittlerweile hatte sich der Umzug nach Henstedt-Rhen aber wieder zerschlagen, und darum blieb mein Elternhaus in Quickborn Heide. Da ich mich ja eingelebt haben sollte, musste ich weiterhin erstmal dort zu Schule gehen. Bis eines Tages ein Vorfall alles ändern sollte.

Wieder einmal in der großen Pause wurde ich gepiesackt, geschubst oder in den Hintern getreten. Meine erneute Beschwerde an die Pausenaufsicht hatte keinen Erfolg. Die Lehrerin meinte jedes Mal, ich solle mich wehren.

Gut gesagt, aber die beiden Zwillingsschwestern waren älter als ich, und in den Pausen hatten die mich auf dem Kieker. Ich war auf der Flucht, die Schwestern rannten hinter mir her. In meiner Verzweiflung, da ich sie nicht abschütteln konnte, sah ich ein kleines Steinchen am Boden liegen. Während des Laufens bückte ich mich nach dem Stein, und drehte mich auch während des Laufens um, und warf den Stein blindlings ohne zu zielen nach hinten. Volltreffer, ein Aufschrei kam von einem der beiden Mädchen.

Doch nun bekam ich Angst, das Mädchen stammelte zu den anderen Kindern, die sich um sie gebildet hatten, ich hätte ihr den Stein an den Kopf geworfen, und Blut war auch zu sehen. Später erzählte mir meine Mutter, dass das Mädchen ein Loch im Kopf hatte.

Die Kinder wollten mir nun an den Kragen. Mit aller Kraft lief ich so schnell ich konnte vom Schulhof weg, die anderen Kinder hinter mir her.

Hinter der Schule war ein Spielplatz mit einigen Geräten und einem Sandkasten. Dahinter gab es eine große Graswiese. Diese Wiese war viele Jahre nicht gemäht worden. Im Laufe der Zeit waren die Grasbüschel ziemlich hoch geworden und hatten sich ineinander verwoben.

Genau zwischen diesen Büscheln schlängelte ich mich wie eine Schlange unten durch und hinein.

Mittlerweile kam eine Horde Kinder um die Ecke auf dem Spielplatz, einer hatte noch gesehen, wie ich mich irgendwo im Gras versteckte, und so suchten die Kinder die Wiese ab.

Unter dem Gras sah ich, wie einige Kinder auf mich zukamen. Ich dachte schon, jetzt haben sie dich entdeckt, denn einer sah mich scheinbar an. Doch er schien mich nicht zu sehen und ging an mir – o Wunder - vorbei.

Als es die Kinder aufgegeben hatten, mich zu suchen, ging ich einige Zeit später, nach Schulschluss, wieder in die Schule, weil mein Ranzen ja noch dort war. Allerdings hatte man schon auf mich gewartet, sperrte mich in meine Klasse ein, und ich sollte eine Stunde nachsitzen. Einige Minuten waren vergangen, ich empfand das als sehr ungerecht, ich hatte mich doch nur gewehrt. Ich öffnete das Fenster, kletterte mit meinem Ranzen in die Freiheit und ging nach Hause.

Nun, das hatte natürlich ein Nachspiel. Kurzum, ich brauchte nicht mehr in Henstedt-Rhen zur Schule zu gehen. Die Waldschule hatte mich nun 1965 wieder.

Talentiert

von Uwe Neveling

Eine ruhige Kugel schieben kam für mich nicht infrage. Ich probierte es mit Fußball. Ich merkte aber bald, dass es in diesem Sport viel zu ruppig zuging. Ich bevorzugte doch mehr das körperlose Spiel. Mit Hallenhandball konnte ich daher auch nichts anfangen. Ging es ebenda doch noch viel härter zu. Da ereilte mich der Ruf des Schwimmvereins Blau-Weiß. Schon mein Vater war Mitglied in diesem Verein gewesen und hatte es dort zu einem Spitzensportler gebracht. Die Sportlerkarriere meines Vaters wurde durch den Krieg je beendet.

An die Leistungen meines Vaters kam ich nicht heran. Es hemmte mich auch, dass ich immer mit meinem Vater verglichen wurde. Mein Freund Otto brachte mich auf eine Idee. „Probier es doch mal als Kanute. Ich nehme dich mit auf eine Wanderfahrt. Du kannst von mir auch einen Einer-Kajak kriegen“ sagte er zu mir.

Als wir auf dem Bahnsteig standen und uns von einer heftig dampfenden Lok einnebeln ließen, bekam ich weiche Knie. Ob das wohl gut gehen würde? Fragte ich mich immer wieder. Otto machte mir Mut. „Du wirst schon nicht absaufen“ sagte er zu mir, „im Wasser kannst Du nicht tief fallen. Bei einem Flieger ist es weit gefährlicher. Der schlägt – wenn er Pech hat – hart auf.“ Otto liebte gefühllose Vergleiche. Dabei war er selbst ein einfühlsamer Mensch. Wir wuchteten unser Bootsgepäck in den Gepäckwagen und nahmen dann weiter hinten unsere reservierten Plätze ein.

Es wurde eine kurzweilige Fahrt. Über Hamburg ging es nach Lübeck-Travemünde und mit der Fähre nach Helsinki. Von dort fuhren wir mit der Bahn nach Kuopio. Hier bauten wir unsere Boote zusammen und machten uns auf nach Savonlinna. Die Sportart Kajakwandern gefiel mir. Ich trieb mein Boot mit kräftigen Schlägen voran und merkte bald alle Muskeln. Ich saß im Boot und musste mit dem verlängerten Rücken, den Oberschenkeln und den Knien das Boot ausbalancieren. Mit Unterstützung des Oberkörpers und der Armmuskulatur tauchte ich die verdrehten Paddelblätter ins Wasser und sorgte so für Vortrieb. Bald taten mir alle Glieder weh. Ich verspürte aber keine Schmerzen im eigentlichen Sinne. Es war wohltuend, meinen ganzen Körper zu spüren. Ich wusste jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg war. Für diesen Sport konnte ich mich begeistern. Und ich blieb dabei. Es gab noch viele Wanderfahrten, die auch nicht immer ungefährlich waren. Eine gute Vorbereitung und ein austrainierter Körper verhinderten Schlimmeres. Ich habe alles überlebt, und wenn ich mich mit gleichgesinnten Freunden treffe, erinnern wir uns an die vergangene schöne Zeit mit Wehmut. Man ist sich einig darüber, dass Talente frühzeitig entdeckt werden müssen. Nur dann schafft man sich eine Erlebniswelt, die ein Leben mit Inhalt füllt.

Schule damals

von Rolf Rehder

Im Jahre 1931 wurde ich eingeschult, und zwar in die Grundschule, damals Volksschule, in der Meerweinstraße in Hamburg-Winterhude. Das war zu Ostern, weil damals das Schuljahr nach den Osterferien begann.

Die Schule befand sich in einem großen, mehrstöckigen Gebäude mit zwei voneinander getrennten Teilen und jeweils zwei voneinander getrennten Eingängen. Links für Jungen - damals Knaben - und rechts für Mädchen. Diese Trennung war seinerzeit allgemein üblich. Es gab nur wenige Schulen mit gemeinsamen Unterricht. Die Trennung wurde auch deutlich gemacht mit einer Trennungslinie auf dem Schulhof, um zu verhindern, dass Jungen und Mädchen zusammen-kommen konnten.

Die Lehrer waren überwiegend Männer. Ich erinnere mich nur an eine Lehrerin, bei der wir alle nur „Schönschreiben“ üben mussten. Anfangs schrieben wir auf Schiefertafeln mit einem Griffel und Schwamm. In meiner Klasse saßen wir mit 32 Jungen auf den damals üblichen Holzbänken. Die Unterrichtsfächer waren etwa die gleichen wie heute.

Zeugnisnoten gab es anfangs von eins (1) bis fünf (5), später bis sechs (6). Im Jahre 1935 kam ich dann auf das Gymnasium, damals „Oberrealschule“ und später „Oberschule für Jungen“. Diese Bezeichnung zeigt, dass auch dort die strikte Trennung von Jungen und Mädchen galt.

Auf der Volksschule hatten die Klassenjahrgänge Bezeichnungen. 8., 7., 6. und 5. Klasse. Auf der Oberschule gab es noch die traditionellen Bezeichnungen: Sexta, Quinta, Quarta, Tertia, Sekunda und Prima. Dort hatten wir zwar keine Schuluniformen, aber Schirmmützen, die jahrgangsweise unterschiedliche Farben hatten. Dunkelblau, dunkel-grün, dunkelrot, hellblau, hellgrün, hellrot, gelb und weiß. Das hörte aber etwa in den vierziger Jahren auf. Dann trugen wir die Uniformen der Hitlerjugend, die allerdings nicht ständig getragen wurden.

Einer älteren Familienchronik konnte ich entnehmen, wie das Schulwesen sich vor einigen Generationen darstellte. Es handelt sich dabei um eine Dorfschule im Landkreis Stade etwa in den Jahren 1860/1870. Die Schule hatte nur eine Einheitsklasse für alle Jahrgänge und auch nur einen Lehrer. Im Sommer waren die älteren Schüler vom Unterricht befreit, weil sie den Bauern bei der Feldarbeit helfen mussten. Das betraf jedenfalls die Kinder, deren Väter bei einem Bauern Dienst taten. Die Arbeit - Ernten, Pflügen und Vieh hüten - dauerte vom frühen Morgen bis zum Abend.

Ausführliche Informationen über die Schule damals bietet das Schulmuseum in Hamburg-St. Pauli in der Seilerstr. 42.

Diese Geschichte hat uns Rolf Rehder, Heimbeiratsvorsitzender im DANA Pflegeheim Buchenhof in Quickborn im Jahre 2008 zur Verfügung gestellt.

Fritz Schukat, 23.05.201

Schulzeit

von Edith Kollecker

Die Schulzeit ist die schönste Zeit, sagt ein Sprichwort! Ich kann das leider nicht bestätigen. Mein erster Schulweg in Pommern 1941 war ca. 3 Kilometer lang und im Winter für ein sechsjähriges, kleines, dünnes Mädchen kaum zu bewältigen. Der Tornister war mir zu schwer, in der heutigen Zeit ist er viel weniger bestückt. Ich hatte eine Schiefertafel, einen Griffelkasten, die Fibel, einen nassen Schwamm und einen trockenen Lappen, mehr war zwar nicht drin, aber er war trotzdem schwer. Meine Schwester Lieschen brachte ihn mir oft mit dem Fahrrad hinterher. Dann versuchte man, mich mit Lebertran zu Hause und später auch in der Schule etwas aufzupäppeln. Ob gerade der Lebertran dazu beigetragen hat, kann ich nicht sagen, jedenfalls konnte oder musste ich meinen Ranzen später selber tragen.

Im Sommer war der Weg abwechslungsreich. Mal nahmen wir die Kirschenallee oder die Apfelallee, je nach Jahreszeit oder Nachfrage. Einen Schritt ins Gebüsch und es gab Erdbeeren, Himbeeren oder Blaubeeren. Auf dem Heimweg waren auch schon mal zwei Stunden angesagt. Die Freude der Eltern uns wieder zu sehen, hielt sich in Grenzen. Ich erinnere mich noch an meine Einschulung. Ich wurde, im Arm die Schultüte, auf dem Fahrradgepäckträger von meiner Schwester mitgenommen. Auf den Sandwegen war das eine heikle Sache. Wir mussten zwischendurch immer absteigen und laufen, meine Schwester fluchte und ich heulte, weil ich Sand in meinen neuen Schuhen hatte. Wir schafften es trotzdem, rechtzeitig zur Feier anzukommen. Man setzte mich neben zwei Kindern, die ihren Namen sagten.

„Ich heiße Erna Pommerening“ und der Junge, „ich heiße Lothar Beling!" Wenn man das E in die Länge zieht, klingt es schön und ich war so fasziniert, dass der Lehrer mich erinnerte, nun auch meinen eigenen Namen zu sagen. Es war kein guter Start für mich, so in ein neues Leben einzusteigen. Erinnern kann ich mich noch an die Hitler-Lieder, die wir zu Schulbeginn singen mussten. Singend und Fähnchen schwingend wurde Hitlers Geburtstag gefeiert. Schöner war jedenfalls der Geburtstag unseres Lehrer. Der Rohrstock blieb dann in der Ecke stehen, denn wir brachten ihm Geschenke, alles selbst gepflückt, aus dem Garten oder aus dem Wald. Ende 1944 gab es oftmals schulfrei und ab Januar 1945 war die Schule ganz geschlossen und diente nur noch als Unterkunft für die Flüchtlinge aus dem Osten. Als am 1. März 1945 unsere eigene Flucht begann, hatte ich schon vier Jahre Schulzeit hinter mir.

Nach der Flucht bin ich in den letzten Schuljahren in Petersdorf zur Schule gegangen. Wir wohnten ganz am Anfang des Dorfes auf Gut Lutz. Und wieder war es eine Stunde Fußmarsch. Der Schulweg war aber sehr interessant. Die Straße verlief an einem kleinen Fluss entlang, so dass wir im Sommer auf dem Heimweg oft im Fluss gingen. Alle paar hundert Meter war ein Bauernhof mit schulpflichtigen Kinder. Den Anfang des Weges machte ich und die anderen Kinder kamen dann dazu. Ein Junge wohnte abseits der Straße, da er im Dunkeln nicht zu sehen war, jodelte er und wir wussten dann, er ist im Anmarsch. Es bildeten sich altersgemäß kleine Gruppen. Wir ergänzten gegenseitig unsere Hausaufgaben, lernten unterwegs alle Gedichte und - was sehr wichtig war - das 1x1. Jedes Kind sagte eine Zahl, kam dann beim 1x5 die 5 oder die 10, sagten wir Hopp. Passten wir nicht auf, durften wir nicht weiter mitspielen. Zum Schluss war dann nur noch ein Kind, das das 1x1 runterrasselte und die Schule war erreicht.

Oft hat uns der Lehrer wegen unserer Pünktlichkeit gelobt. Die Kinder, die in der Nähe wohnten, kamen erst beim Klingeln angerannt. Unser Lehrer, Herr Lange, auch nicht mehr jung, hatte vier Klassen in einem Klassenraum zu unterrichten. Er hatte aber alles im Griff. Drei Klassen mussten ruhig alleine arbeiten. Einen Aufsatz schreiben, rechnen, Schönschrift und lesen, und anschließend seine Fragen beantworten.

Mit der 4. Klasse beschäftigte er sich dann persönlich. Obwohl ich das 1x1 aus dem „ff“ konnte, waren seine Kettenrechenaufgaben für mich ein Gräuel. So verging ein Jahr nach dem anderen, und Herr Lange hatte fast allen Kindern zu einem einigermaßen guten Zeugnis verholfen. Als das 9. Schuljahr eingeführt wurde, stellte man uns Tische und Stühle in die letzte Reihe. Wir waren alle etwa 15 Jahre alt und benahmen uns auch so, sehr albern. Damit unser Ofen warm wurde, mussten wir zum Torfringen gehen. Auf einem Leiterwagen wurden wir ins Moor gefahren, um die Torfsoden zu einem Turm zu stapeln. Herrlich, wir hatten viel Spaß.

Eine Geschichte fällt mir noch ein. Jeden Tag kam ein Junge in unserem Alter, setzte sich in die erste kleine Bank dicht am Ofen. Er packte seine Tasche aus, ging mit uns in den Pausen nach draußen und am Ende des Unterrichts, genau wie wir, nach Hause. Es hat sich niemand mit ihm beschäftigt, weder wir, noch der Lehrer. In der heutigen Zeit hätte man ihm zu einem einigermaßen normalen Leben verholfen. Bei unserem 20-jährigen Klassentreffen war er nicht mehr anwesend, etwas beschämt wurde aber an ihn gedacht.

Unsere Flucht dauerte 6 Wochen und am 15. April 1945 waren wir in dem Dorf Benthullen* angekommen. Ich kam bei dem Bauer Wilms unter und dort erlebte ich auch das Ende des Krieges. Wir waren der letzte Bauernhof an der Grenze nach Petersdorf. Bei uns waren noch deutsche Soldaten stationiert. Der nächste Hof, ein kleines Gut, war 3 km entfernt und dort waren schon die Alliierten. Ein Fluss, dessen Brücke gesprengt war und die Straße, auf der lauter Bäume lagen, trennte uns von ihnen. Jeden Abend wurden wir beschossen und beim ersten Schuss rannten wir ins Moor. Dort hatte der Bauer uns eine Höhle gebaut. So vergingen die Tage, bis der Krieg zu Ende war. Dann begann auch wieder die Schule. Ich besaß weder Ranzen noch Bücher oder Hefte. Ein Bleistift, ein paar Blätter, das musste für den Anfang reichen. Erinnern kann ich mich nur an einen sehr jungen Lehrer. Er begleitete täglich einen Schüler nach Hause zu dessen Eltern, um ein warmes Mittagsessen zu bekommen. Auch mich nahm er eines Tages auf dem Fahrrad mit, um bei uns zu essen. Ich hatte ein sehr ungutes Gefühl, denn unsere Bauersleute machten um die Zeit ihren Mittagsschlaf. Mein Essen stand dann immer in der Röhre. Doch meine Angst war unbegründet, die Bauersfrau hat uns mit einem guten Essen empfangen und sich sehr gut mit ihm unterhalten.

Nach ein paar Monaten kam mein Vater aus der Gefangenschaft, suchte sich Arbeit auf dem kleinen Gut Lutz und holte mich nach. Jetzt hatte ich wieder anderthalb Schuljahre vollbracht.

verfasst im Mai 2010

*bei Wikipedia liest man folgendes:

Benthullen ist ein Dorf der Gemeinde Wardenburg im Landkreis Oldenburg im nordwestlichen Niedersachsen. Dieses Dorf gibt es erst seit 1934. Noch 1933 war Benthullen ein Sumpfgebiet. Als erster Schritt zur Trockenlegung des Gebietes, in dem heute Benthullen liegt, wurden Gräben gezogen. Dies geschah durch den Freiwilligen Arbeitsdienst. Die Zahl der Einwohner hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Nach 1945 wuchs Benthullen hauptsächlich durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den Ostgebieten.

Lehrers Geburtstag

von Edith Kollecker

Aus unserem kleinen Ort Streckenthin gingen ca. sieben Kinder verschiedenen Alters ins Nachbardorf Gülz zur Schule. Der Schulweg war 3 km lang. Wir waren vielen Versuchungen ausgesetzt, denn je nach Jahreszeit nahmen wir die Äpfel, Birnen, oder Kirschen von den Alleen an unserem Schulweg mit. Das nahm uns unser Lehrer Herr Zylow übel, weil wir immer mit schmutzigen Händen dort ankamen. Alle Kinder lachten, wenn es hieß, „Die Streckenthiner Kinder: die Hände vorzeigen!“

Manchmal gab es was mit dem Rohrstock auf die Finger, worauf die Gülzer Kinder schon warteten. Doch am lustigsten fanden sie es (dann standen alle am Fenster), wenn wir auf den Hof geschickt wurden, zum Händewaschen. Der Größte von uns musste pumpen!

Einmal im Jahr waren wir die Sieger, an Lehrers Geburtstag. Rings um unseren Ort waren große Wälder, da wuchs alles sehr üppig. So gingen wir einen Tag vorher los, um Blaubeeren, Brombeeren und Pilze zu suchen, diese schenkten wir dann dem Lehrer zu seinem Geburtstag. Der schickte uns damit zu seiner Frau. Die gab uns dafür ein großes Stück Streuselkuchen und alle anderen Kinder guckten uns beim Essen neidisch zu!

Im Herbst, wenn die Bäume kahl waren, hörte es mit den schmutzigen Händen von allein auf.

Als ich das neulich meiner Schwester erzählte, sagte sie: „Das haben wir ja schon gemacht,“ und sie ist zehn Jahre älter als ich. Alle meine Geschwister haben bei Lehrer Zylow das Lesen und Schreiben gelernt und wir waren sieben an der Zahl.

Die Älteste war schon fünfzehn Jahre alt, als ich geboren wurde!

gespeichert am 29.09.2003

Hausaufgaben – Kartoffelkäfer

von Annemarie Lemster

Es muss 1948 gewesen sein. Ich besuchte die vierte Klasse der Mädchenschule in Sarstedt bei Hannover. Unser Unterricht lief nach dem Krieg langsam wieder normal ab, wenn auch immer noch viele Lehrer fehlten und unsere Schülerzahl in einer Klasse oft noch über 50 war. Es gab wieder Schreibhefte und der Unterrichtstoff brauchte nicht mehr von der Tafel abgeschrieben zu werden. So konnten die Hausaufgaben zu Haus mit Lehrbüchern erledigt werden.

Im Frühsommer dieses Jahres blieben die Bücher aber sehr oft in der Büchertasche, denn wir bekamen keine Hausaufgaben auf. Wir mussten uns stattdessen am Nachmittag mit einer leeren Konservendose an einem bestimmten Kartoffelacker zum Kartoffelkäfersuchen einfinden.

Zuerst wurde uns gezeigt, was Kartoffelkäfer sind. Wir erfuhren, dass diese gelben, schwarz gepunkteten Käfer ihre Eier unter die Blätter des Kartoffelstrauches legen, woraus dann die gefräßigen roten Larven schlüpfen. Haben diese sich einmal über so einen Busch hergemacht, fehlen die Blätter. Die Kartoffel in der Erde bekommt keine Nahrung mehr und geht ein. Nach diesem naturkundlichen Vortrag bekam jede Schülerin eine Reihe zugewiesen, die sie sorgfältig nach Kartoffelkäfern und Larven absuchen musste.

Wir Kinder waren nicht gerade traurig über diese Arbeit, ersparte sie uns doch die Hausaufgaben. Es war auch irgendwie ein Wettkampf unter uns Schülerinnen, jeder wollte doch eine volle Dose präsentieren. Wir fanden diesen kleinen Schädling auch schön, sah er doch wie ein gelber Marienkäfer aus, und erst die Larven! Dieses Rot war doch wunderbar! Warum ich mich aber vor den kleinen gelben Eierpaketen geekelt habe, ist mir bis heute ein Rätsel. Waren wir am Ende der Kartoffelreihe angelangt, bekamen wir eine neue zugewiesen.

Auch nach vielen Überlegungen ist mir nicht mehr eingefallen, was wir mit dem Inhalt unserer Dosen gemacht haben.

erstellt am 08.06.2009

Lernen, was ist das?

von Annemarie Lemster

In einem früheren Bericht habe ich schon erzählt, wie mein erster Schultag ausgesehen hat. Wir waren 80 Mädchen in einer Klasse. Dort standen vierzehn Bänke, auf jeder Seite sieben. Sechs Mädchen saßen nun in einer Bank und übten auf der Schiefertafel mit einem Griffel ein „O“, unser erster Buchstabe. Dann folgten weitere, bis wir „Oma“ schreiben konnten. Wie schön, ein ganzes Wort konnten wir nun von der Tafel ablesen. Lesebücher gab es im Herbst 1944 nicht. Der Lehrstoff wurde an die Tafel geschrieben und danach wurde gelernt. Mir gefiel es in der Schule immer weniger. Ein Grund war, ich musste wegen meiner Größe immer in die letzte Bank. Es sollte sich keine andere Schülerin hinter meinen Rücken verstecken können. Sollen die da vorne doch aufpassen, ich nicht, dachte mein Trotzkopf.

So verging mein erstes Schuljahr, na sagen wir mal, es verging eben.

In der zweiten Klasse sollte sich nun viel ändern. Wir bekamen einen Lehrer und die Kasse wurde geteilt. Mit vierzig Mädel war es schon angenehmer in der Schule. Leider herrschte in dieser Zeit großer Lehrermangel. Viele Lehrer waren aus dem Krieg nicht mehr zurückgekommen oder noch nicht. Unser Lehrer war aus der Pension zurückgeholt worden. Seine Unlust hatten wir recht schnell herausgefunden und machten sie uns zu Nutze. Da er Geigenspieler war, brauchten wir nur zu fragen: „Herr Propfe, können Sie schon wieder ein neues Lied?“, „Ja, wollt ihr es hören?“ Schon war der Unterricht gelaufen und für uns recht schnell zu Ende. Wer aber frech wurde, bekam auch schon mal Haue mit dem Geigenstock. Wer unaufmerksam war, musste vor die Tür, dann hieß es mit brummiger Stimme, „Laube, raus!“ Ich hatte viele Freundinnen und so blieb ich nicht lange allein draußen. Wir spazierten nun in der Stadt herum, denn rein durften wir erst wieder, wenn Schulschluss war. So vergingen zwei Jahre, in denen ich nicht viel lernte und mit meinem kindlichen Verstand dieses sogar gut fand.

In der vierten Klasse bekamen wir eine Lehrerin, oh toll, das wird sicher gut werden. Zu Haus erzählte ich von Fräulein Hanke, da rief Mutti: „Was, „Schlatsche“ hast du bekommen? Bei der hatte ich ja schon Unterricht!“ Es lagen dreiunddreißig Jahre dazwischen und den Spitznamen habe ich am nächsten Tag gleich voller Wonne mit in die Schule gebracht.

Am Anfang der vierten Klasse waren recht viele neue Mädchen in unsere Klasse gekommen. Wie sich herausstellte, waren sie alle sitzengeblieben. Nun gab es noch mehr Mädchen in der Klasse, die so groß waren wie ich. Auf der einen Seite fand ich dieses gut, aber dann wollte ich nicht mit den Sitzenbleibern verglichen werden. Dieses war wohl der Moment, wo mir langsam klar wurde, wenn man tüchtig lernt, kann man auch etwas. In meinem kleinen Gehirn kam diese Erkenntnis sehr spät an.

Später habe ich dann auch verstanden, warum so viele Mädchen zurückversetzt wurden. Es waren alles welche, die durch die Kriegswirren keinen oder nur sehr wenig Unterricht hatten, und sie gar nichts dafür konnten, das Schuljahr noch einmal zu wiederholen.

erstellt am 27.06.2010

Mit Gebrüll ins Schulleben

von Annemarie Lemster

2. April 1945, mein Tag der Einschulung. Ich kann nicht sagen, ob ich mich auf diesen Tag gefreut habe, aber etwas Besonderes war er für mich nicht. Er sollte aber etwas Besonderes werden und hat mich acht Jahre lang begleitet.

Wir hatten durch Bombenangriffe alles verloren, so war für mich auch kein Tornister von meinen Geschwistern mehr vorhanden. Ich bekam einen ausgebrauchten von einem Nachbarjungen, also einen Jungentornister. Damals hatten Jungen und Mädchen noch unterschiedliche Schultaschen. Bei den Jungen wurden sie unten zugeschnürt und bei den Mädchen auf halber Höhe. Dieses war für mich nicht so schlimm, aber schön auch nicht, und dass ich - wie viele andere - keine Schultüte bekam, war auch nicht so schlimm, ich hatte ja ein kleines Weidenkörbchen mit einem Apfel, ein paar Keksen und selbstgemachten Bonbons!

In der Schule. Mein erstes Klassenzimmer. Ausgerüstet mit allen Ermahnungen meiner Mutter, einer Tafel, einem Griffel in dem Tornister und einem Schwämmchen, das außen lustig hin und her schwang, betrat ich diesen Raum, in dem ich ab heute jeden Tag etwas lernen sollte. Dieser Raum wurde für mich zum Albtraum. Und das war schlimm. Zehn Reihen Bänke, an jeder Seite fünf. In einer Bank mussten immer acht Mädchen Platz nehmen. So waren wir 80 Kinder und hinter uns standen die Elternteile, die uns in die erste Schulstunde begleitet hatten.

Nun hörte ich den Satz, der mich acht lange Schuljahre immer wieder begleitete, „Du setzt dich mal nach hinten, sonst kann man sich ja hinter Deinem Rücken verstecken!" Was konnte ich dazu, dass ich immer die Längste in der Klasse war?

Es war schrecklich laut in der Klasse und es dauerte eine Weile, bis die Lehrerin alle Kinder und Erwachsene zum Schweigen gebracht hatte. Doch nun kam aus der anderen hinteren Bank ein Geräusch.

Ein Mädchen weinte.

Es wurde lauter und dann schrie dieses Mädchen: „Ich will hier raus.“ Ich war nun verunsichert und das war schlimm. Dieses Mädchen schrie die ganze Stunde mit nur kleinen Unterbrechungen. Immer wieder dieses „...ich will hier raus!“ und dann kam „Mama gib mir ein Taschentuch."

Was war das? Die Lehrerin dort vorn war die Mutter von diesem Mädchen!

Nun stand für mich fest, Schule muss etwas Schlimmes sein. Wenn das Kind einer Lehrerin so schrie, weil es in die Schule kam, konnte es nur so sein. Diese Antipathie gegen Schule und Unterricht hat sich acht lange Jahre gehalten, auch wenn es später sehr nette Lehrer gegeben hat. Mit der Einsicht von heute hätte ich damals sicher einige bessere Noten erreichen können.

Bei unserem Klassentreffen 1995 habe ich spontan die Sätze „Ich will hier raus“, und „Mutti gib mir ein Taschentuch!“ in die Runde gerufen.

Ruhe.

Dann riefen einige: „Else! - Mensch Annemarie, dass du das noch weißt!“

erstellt am 21.04.2004

Schulspeisung 1947

von José O. Probst erstellt am 03.03.2008

Nach dem Krieg sanken die Lebensmittelrationen in Deutschland unter das Existenzminimum. Besonders in den Städten hungerten die Menschen, denn wer hauptsächlich mit den Zuteilungen der Lebensmittelkarte auskommen musste, war schlimm dran. Auf dem Schwarzmarkt wurde „geschachert“, und mit restlos überfüllten Zügen fuhr man aufs Land, um etwas Essbares zu ergattern oder auf dem Tauschwege zu erlangen.

Unter dem Eindruck der schlechten Versorgungslage versuchten die Besatzungsbehörden, den Hunger und die Unterernährung der Kinder zu mildern. In Schleswig-Holstein führten die Briten Anfang 1946 die Schulspeisung aus Armeebeständen ein. Einen ganz entscheidenden Anteil an der Durchführung dieser Hilfsaktionen aber hatten ausländische Organisationen, wie z. B. die Quäker, CARE, die Schwedenhilfe und die Dänische Lebensmittelspende.

Die tägliche warme Mahlzeit für jeden Schüler bestand zunächst aus einer Milchsuppe. Außer der „berühmten“ Kekssuppe standen eine Schokoladen-, Haferflocken-, Graupen- und die Sojabohnensuppe auf dem Speiseplan. Später gab es auch gelegentlich mal Eintopfgerichte. Für die Anlieferung benutzte man Thermokübel, die Schätzungsweise 25-30 Portionen fassten. In unserem Klassenzimmer stand jedenfalls immer ein voller Kübel. Die Ausgabe des Essens erfolgte stets in der ersten Pause - abhängig vom Schichtunterricht - morgens oder nachmittags. So konnten die Lehrer wenigstens sicher sein, dass ihre Schüler während des Unterrichts etwas Warmes im Magen hatten. Für die Zuteilung der einzelnen Portionen in die vorhandenen Kochgeschirre wurde ein entsprechend großer Schöpflöffel benutzt. Viele Augen wachten argwöhnisch darüber, dass er auch immer randvoll war. Probleme dieser Art konnte es bei der beliebten Kekssuppe geben, denn nicht selten bestand diese aus noch festen ganzen Keksen. War auf diese Weise die gesamte Klasse - einschließlich Lehrer natürlich - versorgt, wurde die Restmenge als Nachschlag verteilt. Dafür gab es eine Strichliste, so dass sich jeder einmal zu den Glücklichen zählen konnte. Zum Schluss machten sich zwei Schüler daran, den Suppenkübel mit dem Esslöffel „auszukratzen“ - damit ja nichts umkommt. Auch das ging reihum.

Bis in das Jahr 1948 wurde das Schulessen auch am Sonntag ausgegeben. Den meisten Mitschülern war dafür kein Weg zu weit, und deshalb hatten wir fast immer eine volle Klasse.

Nach der Währungsreform verschwanden die Suppenkübel langsam aus dem Schulalltag. Wie so vieles, änderte sich auch bei uns die Schulspeisung. Bald gab es belegte Brote mit Wurst oder Käse, sowie ein Milchgetränk. Aber jetzt alles gegen eine - wenn auch geringe Bezahlung.

Mit großer Dankbarkeit sprechen wir auf unseren jährlichen Klassentreffen oft über die Schulspeisung, die uns half, die Hungerjahre zu überstehen.

Die Dorfschule

von Ellen Probst

Kiel gehörte mit dem Reichskriegshafen, seinen Marine-Einrichtungen und Werften frühzeitig zu den bevorzugten Zielen der britischen Bombergeschwader. Deshalb entschloss man sich schon 1940, die Schulkinder klassenweise im Rahmen der so genannten Kinderlandverschickung in Gebiete zu bringen, wo keine Angriffe zu befürchten waren. Selbstverständlich fuhren auch Lehrer und Betreuungspersonal mit.

Wir hatten die Möglichkeit, bei unseren Großeltern zu wohnen, die in einem Dorf nahe Büsum lebten. Dort ging ich dann auch in die Schule. Es war eine kleine Schule, sie hatte nur einen Klassenraum, in der alle 8 Schuljahre (ca. 50 Kinder) von nur einem Lehrer unterrichtet wurden. Das war mit Sicherheit nicht einfach, aber es funktionierte, auch dank der Unterstützung der "Großen", die mit uns jüngeren Schülern gelesen haben oder gelegentlich dass „1x1“ abfragten etc.

Inzwischen war es dann dem Lehrer möglich, sich gezielt um andere zu kümmern. Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar, dass auch dort das Wissen für weiterführende Schulen vermittelt werden konnte. Es gab natürlich Fächer, wo alle zusammengefasst waren, z.B. "Musik", was fast immer "Singen" bedeutete, oder "Sport", der aus "Hoch- und Weitsprung, Laufen oder Ballspielen" bestand.

In dieser Schule war ich zunächst die einzige "Städterin" und unterschied mich in einem ganz deutlich von meinen Mitschülerinnen: Bubikopf und Hahnenkamm! Alle anderen Mädchen trugen Zöpfe. Ein paar Wochen später kamen zwei Schwestern dazu, auch aus Kiel, wie ich, und auch Bubikopf und Hahnenkamm. Wir wurden bewundert und beneidet, weil wir „eine Frisur" haben durften.

Es war eine schöne Zeit dort. Auf den Bauernhöfen gab es genug zu essen, die Nordsee war nicht weit (4 km), es ließ sich herrlich baden, und abends konnte man ohne Angst ins Bett gehen und die ganze Nacht ruhig schlafen. Erst als ich umgeschult werden sollte, holte mich meine Mutter wieder zu sich. Sie war mit meinen Geschwistern bei den anderen Großeltern in der Nahe von Itzehoe untergekommen.

erstellt am 19.04.2004

Schule im Krieg

von Ellen Probst

Für die auf dem Lande lebenden Kinder war es immer schon schwierig, eine weiterführende Schule zu besuchen. 1943 wurde ich auf die Auguste-Viktoria-Schule, einem Mädchengymnasium in Itzehoe, umgeschult. Um von unserem Dorf dort hinzukommen, musste ich die Eisenbahn benutzen. Das hört sich einfach an, war es damals aber nicht. Es handelte sich um die Strecke Hamburg - Westerland, und die Züge waren immer brechend voll. Ohne die Hilfe der Schaffner wären wir jungen Schüler häufig nicht mitgekommen. Ich bin sogar einmal ins Klofenster gehoben worden und musste alles dransetzen, an meinem Zielbahnhof wieder aussteigen zu können.

Die Personenzüge fuhren nur morgens und abends. Mein Großvater holte mich dann ab, es war immerhin dann schon nach 20 Uhr.

Vaale ist die letzte Station südlich des Nord-Ostsee-Kanals und damit vor der Hochbrücke, woher der Zug gut sichtbar herunterkam bzw. dort hochfuhr. Er wurde des öfteren von Tieffliegern beschossen. Hinter der Lok und auch am Ende des Zuges befand sich eine Flak. Sie konnte zwar wenig ausrichten, aber es beruhigte etwas.

Bei Luftgefahr durften wir Schüler nicht einsteigen. Es kam manchmal vor, dass das Gefahrenschild erst während der Abfahrt aus dem Bahnhof herausgestellt wurde. Wir bildeten uns ein, es sei unseretwegen. Man wollte uns ärgern, wir sollten in die Schule fahren. An der nächsten Station mussten wir in solchen Fällen wieder aussteigen. (Es war verboten, im Zug zu bleiben.) Wir liefen dann durch die Wilstermarsch zurück nach Hause. Vor den Tieffliegern versteckten wir uns in den Entwässerungsrohren, die in den Überwegen zu den Wiesen waren, um nicht von den Geschossen getroffen zu werden. Wir hatten große Angst.

Zunächst war das Gymnasium noch eine funktionierende Schule, wenngleich auch die wehrtüchtigen Lehrer alle eingezogen waren, und das Lehrpersonal überwiegend bereits das Pensionsalter erreicht hatte. Unsere Klassenlehrerin wurde liebevoll "Omi Frahm" genannt.

Die auswärtigen Schüler konnten, wie bereits erwähnt, erst abends nach Hause fahren. Für mich war es anfangs ein Problem, die Wartezeit zu überbrücken. Zwar gab es so genannte Wärmestuben für Leute, die ihre Wohnung nicht ausreichend beheizen konnten, dort wurde auch eine Suppe ausgegeben, nur Schulaufgaben machen, das durften wir dort nicht. Es könnte ja Tintenflecken auf den Möbeln geben.

Nun war guter Rat teuer. Wo bleibt ein zehnjähriges Mädchen, wenn der Zug erst um 19.30 Uhr fährt? Zum Glück half uns eine ehemalige Schulfreundin meiner Mutter. Ich konnte zu ihr kommen, wurde versorgt und hatte auch die Möglichkeit, meine Hausaufgaben zu erledigen. Trotzdem war es für mich eine anstrengende Zeit. Ich wurde immer nervöser und konnte schlecht einschlafen. Flugzeugmotoren versetzten mich in Panik, denn was die Bomberpulks anrichten konnten, kannte ich von Kiel. Meine Leistungen waren nicht mehr die besten.

Für die Schulleitung wurde es zunehmend schwerer, den Unterricht aufrecht zu erhalten. Eines Tages hieß es: "Unsere Schule wird Lazarett'. Das war im Winter 1944/45. Für eine kurze Zeit wurde unsere Klasse in die Räume des Finanzamtes verlegt - bis dann nichts mehr ging.

Mein letztes Zeugnis datiert vom 27. März 1945.

erstellt am 19.04.2004

Abiturientenprüfung 1939

von Ingeborg Nygaard

Wir schreiben das Jahr 1939.

Ich bin zum Zeitpunkt der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen 17 Jahre „jung“ und das Leben liegt wie ein aufgeschlagenes Buch vor mir. Am 15. März 1939 endete meine Schulzeit mit der mündlichen Prüfung und einer Abschlussfeier nach 12 Jahren.

Aber so einfach anfangen, was man wollte, konnte man damals nicht. Denn seit der Einführung der verkürzten Schulzeit, ca. 1936/37, wurde für uns Mädchen eine Art praktisches Jahr im unmittelbaren Anschluss an die Schule eingeführt. Das war obligatorisch, denn das Reifezeugnis wurde uns erst ein Jahr später ausgehändigt, natürlich unter Vorlage der entsprechenden Belege. Dieses praktische Jahr unterschied sich von dem Pflichtjahr, das alle Schulabgängerinnen in Haus- oder Landwirtschaft leisten mussten.

Wir hatten diverse Wahlmöglichkeiten. Ich entschied mich für einen Halbjahreskurs an einer staatlichen Frauenschule und für ein halbes Jahr Reichsarbeitsdienst (RAD). Letzteres war besonders wichtig für mich, weil ich studieren wollte, denn außer dem Abi-Zeugnis musste man bei der Immatrikulation den Nachweis des geleisteten Dienstes im RAD vorlegen können.

Wir Abiturientinnen des Jahrgangs 1939 bekamen durch den Ausbruch des Krieges am 01.09.1939 einige Schwierigkeiten, unser Programm planmäßig zu absolvieren. Die Frauenschule stellte bereits im August den ganzen Unterricht um, und ich bekam meine Einberufung zum RAD bereits für Mitte September. Anfang Oktober wäre normal gewesen.

Die Abiturientinnen, die zuerst zum RAD gegangen waren, also im April 1939, bekamen die Möglichkeit, bereits im Januar 1940 mit dem Studium zu beginnen. Sie hatten den erforderlichen Dienst bereits geleistet. Durch die Kriegsereignisse erhielten alle Abiturientinnen bereits Anfang Januar 1940 das Reifezeugnis ausgehändigt.

Mir nutzte das nichts. Ich bin erst am 29.03.1940 aus dem RAD entlassen worden.

An den Universitäten gab es schon seit einiger Zeit Trimester statt Semester, so dass man das Studium im Januar beginnen konnte.

Durch meine Beschäftigung mit dieser Zeit und ihren Ereignissen fällt mir ein, dass auch schon zur Mittleren Reife, heutiger Realschulabschluss, der Nachweis hauswirtschaftlicher Kenntnisse erforderlich war. Das waren einer Art nachmittäglicher Kurse. Man wollte uns Mädchen eben zu Frauen und Müttern erziehen und nicht zu „Blaustrümpfen“.

Erläuterungen

Blaustrumpf: Alter Spottname für intellektuelle, unpraktische, weltfremde Frauen und Mädchen. Der Name geht zurück auf einen literarischen Damen-Kreis in London um 1750. Angeblich war der englische Naturforscher und Literat Stillingfleet dort ein häufiger und gern gesehener Gast und er soll stets in blauen Kniestrümpfen erschienen sein, was nachgemacht wurde.

RAD=Reichsarbeitsdienst: Für Frauen betrug die Dienstzeit seit Kriegsbeginn 1939 sechs Monate, die jedoch häufig durch eine Notdienstverpflichtung verlängert wurden. Im Juli 1941 wurde die Dienstzeit durch den Kriegshilfsdienst um weitere sechs auf zwölf Monate ausgedehnt, im April 1944 auf 18 Monate verlängert und im November 1944 schließlich vollständig entfristet. Die durch die Dienstzeitverlängerungen des Jahres 1944 gewonnenen zusätzlichen Kräfte kamen überwiegend als Flakhelferinnen* zum Einsatz.

Vor September 1939 wurde bei dem von Frauen abzuleistenden Dienst vom so genannten FAD, also Freiwilligen Arbeitsdienst gesprochen.

*Flakhelferin. Die Abkürzung Flak = Flugabwehrkanone wurde in der Umgangssprache ein eigenständiges Wort.

Die Schultüte

Ingeborg Nygaard

von Ingeborg Nygaard

Am 20.04.1927 war der große Tag – Einschulung! Mein ganzer Stolz war eine Riesen-Schultüte, die mir meine Oma aus dem Voigtland liebevoll gefüllt und mir mit der Post zugeschickt hatte.

Zehn Jahre später holte meine Mutter das sorgsam aufbewahrte Stück vom Boden, um es mir beim Schulwechsel, Übergang vom Paulsenstift zum Lerchenfeld, neu zu füllen. Unten in der Spitze steckte noch das alte Papier zum Ausfüllen des Hohlraumes - dachten wir! Wer beschreibt unser Staunen, als wir in dem Knüllpapier etwas Hartes entdeckten! Eine schöne Schachtel kam ans Licht, gefüllt mit einer vertrockneten Masse, alles weiß beschlagen und verschimmelt! Pralinen!

Jetzt wussten wir endlich, warum die Oma ein paar Mal so von hinten herum gefragt hatte, was wir von Trömel`s Köstlichkeiten halten, dem 1. Kaffeehaus am Platze.

aufgeschrieben 19.08.2003

Internet-Recherche

Kaffeehaus Trömel in Plauen/Voigtl.

Im Jahre 1880 eröffnete Emil Trömel in Plauen eine kleine Konditorei mit Kaffeeausschank. Der Kundenkreis vergrößerte sich enorm schnell. So wurde eine Vergrößerung des Geschäfts geplant und im Jahre 1883 verwirklicht. Es entstand das berühmte Café Trömel am Postplatz. Ständig wurde erweitert und ausgebaut, da der Kaffeehausverkehr eine ungeahnte Ausdehnung gewonnen hatte. Die Einwohnerzahl Plauens stieg von Jahr zu Jahr und der Gästeansturm nahm erheblich zu. 100 Personen fanden im Café Trömel, dem beliebtesten Treffpunkts Plauens, eine Beschäftigung. Emil Trömel starb 1930 im Alter von 76 Jahren. Seine Söhne führten das Geschäft weiter. 7000 Gäste wurden an einem Tag gezählt. Allein der Garten hatte 2000, der Billardsaal 650 u. das Lokal 450 Plätze. Im Jahre 1950 wurde das Café an die HO verkauft, also enteignet.

Zur Erinnerung an das Kaffeehaus Trömel eröffnete der Konditor- und Bäckermeister Bernd Ebert das Nostalgiecafé Trömel 1990 im Klostermakttreff.

gefunden unter „cafetroemel.de“ 2011

Schulzucht vor fünfzig Jahren

von Jürgen Hühnke

Das "Staatliche Athenaeum - Gymnasium für Jungen" zu Stade, 1588 als Lateinschule aus dem dortigen Kloster St. Jürgen hervorgegangen, war eine .Bildungsanstalt, deren Ansprüche an Leistung und Disziplin mit ihrer ehrwürdigen Tradition einhergingen. Nur wenige Fehler in Orthographie, Interpunktion und Grammatik genügten zum Beispiel, um einen Deutschaufsatz gründlich zu verderben, In der Unterprima galt bei den Herren Doctores Osthus oder Olzscha die Regel, dass ein inhaltlich exzellenter Besinnungsaufsatz nur noch mit der Note »befriedigend" bewertet wurde, wenn in den fünf Stunden angestrengter Hirnarbeit im Text nur zwei Kommafehler entstanden waren.

Schulleiter war zu meiner Zeit Dr. Mohrhenn, den wir - freilich nur unter uns - respektlos Sumpfhuhn nannten. Hätte es heutige PC-Spiele schon damals gegeben, wären wir alle wohl Mohrhuhn-Freaks geworden.

Dr. Mohrhenn war ein äußerst korrekt gekleideter Herr, trug ein Korsett, ein Monokel und bis über die Schuhe weiße Gamaschen. Seine Bassstimme trug, selbst wo sie nicht kommandeurhaft ausgespielt wurde, weit über den Schulhof, furchtgebietend stärker als ein Donkosaken-Bass, so dass Schule und Pausenhof seine Anweisungen schlagartig wie die Kommandos eines Generals befolgten.

Einmal, so um 1952, hatten einige Pennäler etwas ausgefressen, wohl etwas relativ Harmloses wie die Anwendung einer Stinkbombe. Die Schüler mussten sich komplett in der Aula versammeln und etwa zwei Stunden ausharren, bis ihnen der eigentliche Grund dieser Plenarsitzung eröffnet wurde. Erst hielten unsere drei Studiendirektoren z. Wv. -Vertriebene, die noch nicht wieder ihrer alten Funktion entsprechend eingesetzt werden konnten - nacheinander je eine Rede über Schuldisziplin im allgemeinen und besonderen, dann mussten die drei Sünder vor dem Plenum aufstehen und kriegten die Haare gewaschen, indem ihnen eröffnet wurde, dass sie hiermit relegiert seien.

Weniger drakonisch fielen die reichlichen "kleinen" Bestrafungen aus, nämlich maßvolle körperliche Züchtigungen. Wer sich eine Ohrfeige eingehandelt hatte, musste alte Ordnungsrituale befolgen und zu diesem Behufe aufstehen. Das gestaltete sich beim kleinsten Pädagogen der Anstalt, dem Chemiker Dr. Steckhan - Spitzname Piccolo - zu einem Schauspiel, das fast ein homerisches Gelächter hervorrief. Piccolo war ein waldschratartiges Männchen, das wahrscheinlich fast noch die für Kinder an der Bustür angebrachte 1-Meter-20-Marke unterlaufen hätte, ein lieber Kerl, der die Klasse manchmal wegen des Direktors heftig einnebelte, wenn einige von uns im Chemieunterricht heimlich geraucht hatten, Als er aber dem „langen Anders", der mit seinen 1-Meter-90 zeremoniegemäß aufgestanden war, die Ohrfeige verabreichen wollte, kletterte Piccolo wie ein Gnom vor dem Übeltäter auf den Tisch.

Dem allen ist aber hinzuzufügen, dass unsere Lehrer allesamt prächtige Pädagogen waren, bei denen es wirklich etwas zu lernen gab. Viele von ihnen waren filmreife Originale, etwa Mathe-Lehrer Dr. Rau, Igel genannt, der es, wie wir auszählten, in einer einzigen Schulstunde auf 104-maliges "Nicht wahr" brachte.

Dr. Mohrhenn, den ich in der Prima als Geschichtslehrer genoss, war der bei weitem fähigste Vertreter seines Faches, ein Didaktiker ersten Ranges. Die erste von ihm gestellte Aufgabe allerdings bestand darin, binnen vierzehn Tagen mehrere hundert Geschichtszahlen auswendig zu lernen. Ihm und den Herren Dr. Osthus und Dr. Olzscha verdanke ich immerhin die Wahl meiner Studienfächer.

verfasst wahrscheinlich schon im Jahre 2003

Erläuterungen:

relegieren= zurück versetzen

z.Wv. = zur Wiederverwendung; Beamte, die am 08.05.1945 ihren Dienstherrn verloren hatten (in der Regel Vertriebene bzw. Flüchtlinge), wurden in den 1950er Jahren gem. Gesetz zu Art. 131 GG wieder in ihre früheren Rechte eingesetzt.

Didaktik ist im engeren Sinne die Wissenschaft vom Lehren (also die Lehrkunst).

(fsch)

Ein Fall von Schulversagen

von Jürgen Hühnke

Als die Pisa-Schockwelle durchs Land ging und der öffentliche Diskurs die sattsam debattierten Auffassungen der Erben von 1968 einerseits und der Traditionalisten andererseits wieder aufleben ließ - Fördern oder Fordern, Kuschelpädagogik oder Lerndisziplin -, kam es mir wieder in den Sinn, dass auch ich selbst einmal in der Schule kläglich versagt hatte.

Ort: Volksschule, Grundstufe, 4. Klasse. Zeit: Winter 1944/45 Anlass: Eine Lehrprobe oder -prüfung, vielleicht auch eine experimentelle Seminar-Vorführung im Fach Mathematik. Jedenfalls suchten uns viele hohe Herrschaften heim, der Schulrat mit einem Rattenschwanz von Junglehrern oder Seminaristen, in der Überzahl weiblichen Geschlechts, so ein Aufmarsch wie bei der Chefvisite im Krankenhaus.

Wir Schüler bekamen Stäbchen oder Klötzchen verschiedener Farbe, Größe und Form in die Hand und sollten sie, soweit ich mich noch erinnern kann, nach irgendeinem Konzept ordnen.