Erlebnisse auf dieser Seite

2 Anläufe, ein Bürger Schles.-Holsteins zu werden von Jürgen Hühnke

Sie oder Du? von Fritz Schukat

Man sieht sich im Leben immer zweimal... von Fritz Schukat

Limericks von Jürgen Hühnke

Gedicht in Sütterlin Schrift von Edith Kollecker

Alles ganz ernsthaft... von Fritz Schukat

Plattdüütsch is keen Dialekt, Platt is een Sprook! von Fritz Schukat

Wo ist meine Heimat? von Annemarie Lemster

2 Anläufe, ein Bürger Schles.-Holsteins zu werden

von Jürgen Hühnke erstellt im April 2014

Die Industrielle Revolution hat, im Verein mit den nationalen wie den globalen Entwicklungen der Verkehrssysteme sowie vollends mit der extrem fortschreitenden Spezialisierung der Berufe und deren Ausbildungsgängen, einen neuen Menschentypus hervorgerufen, den Jobmigranten, der dem Arbeitsplatz hinterherreist. War man zuvor das geworden, was bereits Vater und Großvater waren, und ihnen im Familienbetrieb als Erbe gefolgt, wurde man nun zunächst einmal - heimatlos. Je kleiner der Geburtsort war, desto mehr war man darauf angewiesen, in einer zentraleren Siedlung seine schulische und berufliche Ausbildung zu suchen und dort letzten Endes auch zu wohnen. Die spezialisierte Arbeitsteilung hatte schon zu Beginn der Neuzeit die Handwerksgesellen ihr Bündel schnüren und auf die Walz gehen lassen, auf der Suche nach einer attraktiven Meisterswitwe, in deren Erbe sich einheiraten ließ.

Die Ausbildung zum Metzger suchte man vorzugsweise in Hamburg oder Braunschweig, dem Büttner an - Weinfässern Boten sich Würzburg oder Worms an, während für dasselbe Gewerk an Bierfässern Coburg und München zählten, und beliebteste Ausbildungsplätze für Kaminkehrer waren Leipzig und Wien.

Die besondere Note dieses Nomadendaseins besteht im Zwang, in einer Wahlheimat Fuß zu fassen, sich in Beruf und ehrenamtlicher Mitarbeit in Vereinen, Parteien oder Initiativgruppen zu integrieren.

Mit einiger Skepsis lässt sich sagen,dass die Analyse der eigenen Sozialisierung noch am gründlichsten unternommen werden kann. Also rede ich von mir und den Etappen meiner eigenen Sesshaftwerdung in Schleswig-Holstein.

Dieser Weg begann eigentlich bei meiner Verlobten, die kurzentschlossen - resolute Pastorentochter, die sie ist - schon etliche Zeit vor mir den Sprung ins Staatsexamen wagte, da ihr Vater (die Mutter war schon weit vorher gestorben) auf den Tod danieder lag und die beiden jüngsten Brüder, 13 und 16 Jahre alt, häuslich und schulisch noch zu versorgen waren. Man kann also scherzen, das Paar habe des Nachwuchses wegen heiraten müssen. Das ergab sich nämlich gewissermaßen auf dem Behördenwege.

Es ist selbstverständlich, dass der Anstoß nicht von außerhalb ausging, sondern in der Konsequenz des Verlöbnisses lag. Meine Auserwählte hatte schon am Tage nach unserer Begegnung ihrer Mutter gesagt: „Mama, jetzt habe ich den Mann gefunden, den ich heiraten werde." Ganz ohne Schnörkel: ,,... den ich heiraten werde." - Punktum, basta!

Naja, und auch ich war wild darauf aus, die geliebte Braut zur bräutlichen Geliebten zu machen bzw. - um es mit einem hübschen Wort des 16. Jahrhunderts zu sagen - zu meiner Eheliebsten.

Ein Brautpaar ohne Glockengeläut und Orgelspiel ist eigentlich nicht denkbar, aber die Zeremonie vollzog sich, ohne dass vorher der obligate Kniefall erfolgte, mit dem der Galan eine gewisse Frage stellt. Auf solche Nebenaspekte kann man auch verzichten, wenn man sich der innigminnigen und sonnig-wonnigen Partie sicher ist.

Vorausgegangen war vielmehr folgendes: Zur Niederlassung bedarf man einer Wohn-möglichkeit, die sich uns in Harksheide-Süd bot - jetzt ein Ortsteil von Norderstedt. Aber daran war ein Problem geknüpft, indem die Miete nicht nur 250 DM ausmachte, sondern sich um einen verlorenen Baukostenzuschuss von 5000,- erhöhte. Weil wir beide bisher weder hatten sparen können, noch über vermögende Verwandte verfügten, schien uns ein Darlehen in Form eines Gehaltsvorschusses der geeigneteste Weg der Problemlösung. Schnell jedoch erwies es sich, dass erst noch ein Amtsschimmel in der Oberfinanzdirektion Hamburg beredet werden musste, der stur davon meinte ausgehen zu dürfen, dass man minderjährige Knaben hinreichend versorgt, indem man sie in ein Heim steckt.

Nein, nein, meinte er, einer Junglehrerin stehe eine 90-qm-Wohnung nicht zu. Naja, der Mann war darauf fixiert, Sessel für die Besoldungsgruppe A 15 grundsätzlich nicht für Beamtenhintern der Gehaltsklasse A 14 zu genehmigen.

Nach einer Denkpause hob er an: „Ja, wenn Sie verheiratet wären..." - „Genügt es Ihnen, wenn ich morgen eine Aufgebotsbescheinigung nachreiche?" Tja, auf diese Weise wurde unser Schicksal besiegelt.

Am nächsten Tag reisten wir beide in unsere Heimatorte, ich zur Mutter, um meinen Geburtsschein zu holen sowie leihweise ihren Ford, meine Freundin in ihr Dörfchen, um zunächst den Papa vorzuwarnen.

Das Schöne an einem Dorf ist, dass jeder jeden kennt. Den Standesbeamten kannte meine Braut schon aus dem Sandkasten und der Grundschule. Als wir ankamen, so gegen 18 Uhr, war er allerdings nicht zu Hause. Wir mussten warten, bis er aus der Frühabendvorstellung des Kinos zurück war. Mit gesiegelten Papieren konnten wir anderntags den Mietvertrag unterschreiben.

Der erste Anlauf in Harksheide-Süd zum voll integrierten Staatsbürger wurde mit dem Eintritt in den just gebildeten Kirchenvorstand genommen, nachdem ich - als amtlich bestellter Vormund des fast 14jährigen Schwagers - diesen zur Konfirmation anmeldete. Der Pastor war erfreut, als ich mich zur Mitarbeit anbot, da er einen Konfirmandenunterricht auch mit sozialen Themen plante, wofür er in mir den geborenen Helfer haben würde.

Der Kirchenvorstand war gerade gewählt worden: ich sollte als kooptiertes Mitglied, auf Vorschlag einzuberufen, eintreten. Bei seiner Einführung kam es zu einer lustigen Szene:

Nach dem Einführungsgottesdienst wurde ein beliebter Landgasthof angesteuert. Der feierlich gekleideten Festgesellschaft schritten zwei Pastoren in Talaren und mit wehenden Beffchen voran. Die versammelten anderen Gäste wurden un- ruhig, flüsterten erst leise, dann sogar vernehmlich: „Nun sag aber einmal jemand: Wo bleibt denn das Brautpaar?"

Von den Freuden des Ehrenamtes einmal abgesehen, brächte das Leben gewiss mehr Vergnügen, stünde es nicht unter dem steten Vorbehalt diverser Unwägbarkeiten. Namentlich was die Gesundheit und das Wohnen anlangt, gerät das Dasein leicht einmal in die Turbulenzen, die ein ausbeuterischer Finanzkapitalismus auf den Weg bringt. Es

waren solche, die das junge Paar in seiner Aufbauphase traf, fünf Jahre später, als die Vermieterin den Nutzungspreis um satte hundert Prozent anhob, was den Effekt hervorrief, als wäre man ins Hotel auf der Schlossallee geraten.

Also alles noch einmal auf „LOS" - und das, ohne dabei eine Geldprämie abrufen zu dürfen? Nein, eher schien man in die Situation dessen geraten zu sein, der sich direkt ins Gefängnis zu begeben hat.

Da meine Frau voraussehend einen Bausparvertrag abgeschlossen hatte, war der Lage etwas von ihrem Schrecken genommen. Stimmungsaufhellend ließ dann ein Zeitungs-inserat wissen: „Quickborn. Grundstücke um 1000 qm direkt am Wald, 19 DM/qm".

Das klang doch anheimelnd!

Schließlich gehen auch die Quickborner davon aus, der Name habe mit „munteren Quellen" zu tun. Wer gar die Gedichtsammlung „Quickborn" von Klaus Groth kennt und weiß, dass der Titel im Niederdeutschen die Bedeutung von „Jungbrunnen" hat, wird auch von guter Laune befallen. Und kriegt er heraus, dass es hier wirklich eine Viehtränke - plattdeutsch „Quickborn" - gegeben hat, schadet das auch nichts.

Den zweiten Anlauf zum amtlichen und ehrenamtlichen Engagement als Staatsbürger, nunmehr von eigenem Grund und Boden aus, unternahmen wir in einem Nachbardorf, da unser Ortsteil „Heide" zu zwei verschiedenen kirchlichen Sprengeln gehörte. Der für uns zuständige, noch relativ junge und dynamische Pastor war ganz ein Mann nach unserem Gusto. Wir machten sofort im Kirchenchor mit, ich auch im Kirchenvorstand, nach erheblichen Wirrnissen mit einem linksextremen Folge-Geistlichen 1974 auch als kommissarisch berufener Vorsitzender.

Überdies ließ ich mich in die Stadtvertretung wählen und legte damit auch in der Politik meine Duftnote aus. Beruflich bzw. amtlich waren meine Frau und ich mittlerweile in den schleswig-holsteinischen Schuldienst übergetreten. Sie wurde Rektorin der Grundschule unseres Kirchdorfes, ich trat in das Gründungskollegium des jungen Gymnasiums Quickborn ein, wo noch einige Pionierarbeit zu leisten war.

1984 wurden der nördliche und der südliche Teil von Quickborn-Heide zu einer eigenen Kirchengemeinde vereinigt, woraufhin ich meinem inzwischen dritten Kirchenvorstand angehörte; meine Frau, von Anfang an als nebenamtliche Kantorin tätig, hat mich dort später abgelöst.

Bilanziere ich die Ehrenämter, sind wohl je 25 Jahre „bei Kirchens" und in der Stadtvertretung sowie als Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Kultur ausreichend für einen meerumschlungenen Blau-Weiß-Roten honoris causa. Jedenfalls habe ich mir Quickborn als „Heimat" redlich verdient, zumal mit meiner Feldforschung zur Regionalgeschichte, die ich vor Entsetzen begann, nachdem ich die von gröbsten Schnitzern strotzende Orts- chronik aus dem Jahre 1969 rein interessehalber gelesen hatte.

Jetzt weiß ich mehr über Quickborn und habe manchmal Anflüge von Lokalpatriotismus.

Sie oder Du?

von Fritz Schukat erstellt am 2. Mai 2014

Das ist in Fleisch und Blut übergegangen: Fremde siezt man, vertraute Personen, also Verwandte und Freunde duzt man - jedenfalls im deutschen Sprachraum.

Wir achten sehr genau darauf, wie wir von anderen angesprochen werden und wenn sich jemand vergalloppiert, kann es sein, dass sein Gegenüber stinksauer reagiert. Auch wenn man ein teilweise unbekanntes Publikum anspricht und „versehentlich“ in die vertrauliche Anredeform verfällt, reagieren manche verärgert. Also man muss hierzulande doch immer noch auf die Form achten und das ist gut so.

Kinder werden von Erwachsenen meist bis zur Pubertät geduzt. Wenn man sie hat aufwachsen sehen, wird das auch länger geduldet, gerne natürlich auch dann, wenn der Ältere „unterwürfig“ fragt, ob er die Person noch duzen dürfe.

In der Schule und in der Ausbildung haben Gleichaltrige keine Probleme mit dem Du. Kommt man allerdings als Neuer in einen Kollegenkreis, muss man abwarten, wie sich das Klima entwickelt, denn „ganz gleich“ ist man ja eigentlich kaum, meist steht man am Ende der hierarchischen Struktur und hat zu warten, bis sich der Knoten löst oder man hat eine bessere Ausgangsposition, dann wird es ganz schwer. Als ich 1977 nach Hamburg kam, stand ich gleich an der Spitze eines Arbeitsteams, das nicht wesentlich jünger bzw. älter war als ich. Das Arbeitsklima war gut, aber wir siezten uns bis zu dem Zeitpunkt, an dem es keinen Sinn mehr machte, daran etwas zu ändern. Und so blieb es bis zu meiner Pensionierung.

Es gibt aber auch Zwischenlösungen. In der Schule sprach uns der Englischlehrer mit dem Vornamen an, siezte uns aber dennoch, also: „Fritz, was sagen Sie dazu?“ Auf der Arbeit ging es schon etwas burschikoser zu, da flötete schon mal eine ältere Kollegin: „Du Herr Schukat ...“ oder „Herr Schukat, kannst Du das mal halten?“

oder: „Seid doch mal ruhig...!“ Das sind die Vorformen, die irgendwann vom kollektiven, noch nicht personifizierten Du in die vertraute Form führen. Bei Betriebsfesten oder ähnlichen Gelegenheiten passiert es dann, dass man gemeinsam ein alkoholisches Getränk mit verschränkten Armen trinkt und insbesondere wenn es Männlein und Weiblein tun, diesen Akt mit einem Kuss besiegelt.

Gewerkschaftler und Parteigenossen haben mit dem Duzen keine Schwierigkeiten, dort ist es gang und gäbe, sich mit Du anzusprechen, da ist das Siezen verpönt.

In manchen - vor allem gleichberechtigten - Kreisen wird man bereits mit den Worten begrüßt, „...also wir Duzen uns hier alle, ich heiße Peter!“ Und dann wird man rumgereicht. So erging es mir vor Jahren, als ich in einem Redaktionsstab aufgenommen wurde, der vierteljährlich eine kleine Vereinszeitung produziert.

Jahre später erlebte ich ein Fiasko. Ich leitete einen ehrenamtlichen Arbeitskreis, der sehr produktiv war. Die Gründertruppe - alle fast gleichaltrig, also derselben „Erlebnisgeneration“ angehörend - kam aus unterschiedlichen Richtungen, aber man kannte sich beiläufig und man siezte sich. Auch später Hinzugekommene wurden gesiezt bis eine Art „Betriebsnudel“ sich zu uns gesellte, die ganz erstaunt war, dass wir uns nach so langer Zeit noch siezten. Zwei unserer Damen kannte sie bereits, mit denen duzte sie sich und provozierte ein entsprechenden Vorstoß.

Wenn ein funktionierendes Team mit guten Erfolgen von einem Moment zum anderen vor eine solch „existenzielle Frage“ gestellt wird, zuckt man unwillkürlich zusammen. Obwohl jeder beteuerte, er habe nichts dagegen, geduzt zu werden, baten wir uns Zeit aus, um dieses Thema dann beim nächsten Mal anzudiskutieren. Der Älteste in unserem Kreis war Argentinien-Deutscher, dessen Eltern in den 1920er Jahren ausgewandert waren. Dort geboren und aufgewachsen, verkörperte er ganz den (spanischen-) Kavalier alter Schule, dem man schon vom bloßen Ansehen Hochachtung zollte. Von ihm hörten wir zum Thema Duzen, dass selbst seine Schwiegersöhne ihn noch lange nachdem sie seine Töchter ehelichten siezten, und es ihm deshalb nicht leicht falle, diese Anredeformalie stante pede zu pervertieren.

Auch im Französischen gibt es die förmliche und die intime Anredeform. Andere Sprachen mit dieser Differenzierung kenne ich nicht, weiß aber, dass es im englischen Sprachraum eine derartige Unterscheidung nicht gibt und angeblich kommen die damit sehr gut zurecht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir diese Anstandsform im Rahmen der „Denglisierung“ aufgeben sollten, obwohl ich es als sehr angenehm empfinde, dass wir uns bei den Zeitzeugen seit einiger Zeit duzen. Ich habe das Gefühl, dass das vertrauliche Du in unserem Kreis eine Zusammengehörigkeit initiiert hat, die ich bisher nur aus der eigenen Familie kannte und nicht mehr missen möchte.

Man sieht sich im Leben immer zweimal...

von Fritz Schukat Fritz Schukat, 03.02./09.09.2013

Für manchen ist das eine tumbe Redensart, denn es gibt keinen Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung. Nicht einmal Zufallsforscher (gibt es so etwas?) würden diese These ernsthaft diskutieren, denn die drei oder vier Mal, die einem so etwas widerfährt, lassen nicht den Schluss zu, dass an dieser Behauptung irgend etwas dran wär.

Wenn es sich nicht gerade um einen Prozess vor einem Gericht handelt, wo ein zweites Wiedersehen gewissermaßen vorprogrammiert ist, dann sind solche zufälligen Treffen manchmal schon wundersam.

Während meines Berufslebens kam ich ständig mit vielen Menschen in Kontakt, denn ich war bei einer Berliner Behörde beschäftigt, die sich zum Motto gemacht hatte: „...Sie fragen, wir antworten!“ Unter diesem Motto wurden Außenstellen betrieben, Sprechtage und Infover-anstaltungen auf Verbrauchermessen durchgeführt und landauf - landab fuhren drei Infobusse auch in die entlegensten Städte. In den ca. 30 Jahren, die ich im Außendienst meiner Firma tätig war, habe ich mit Tausenden von lieben, netten, aber auch aufsässigen Menschen gesprochen oder verhandelt. Habe vielen helfen können und manchmal auch Spaß gehabt. Dass bei einer solchen Tätigkeit auch einmal merkwürdige Dinge passieren, davon - meint man - könnte man Bände schreiben. Das stimmt jedenfalls bei mir nicht. Aber ich habe zwei, drei Erlebnisse gehabt, von denen ich hier kurz berichten möchte, weil sie doch auch im Nachhinein emotional ein bisschen nachgewirkt haben.

Wir hatten Anfang der 1980er Jahre auf der Verbraucherausstellung „Du und Deine Welt“ in Hamburg in der Info-Halle unseren Stand aufgebaut und vor der Eröffnung die Standleiter der anderen Infostände entweder empfangen oder sind selber herumgelaufen, denn es waren in der Regel alte Bekannte, die man schon aus den Vorjahren kannte. Erstmals sah ich den Stand einer großen Hamburger Behinderteneinrichtung, bei dem buntes Infomaterial ausgelegt wurde. Hinter dem Tresen stand ein jugendlich aussehender Herr, kurzer Haarschnitt, offener Hemdkragen und guckte mich lächelnd an. „Sind Sie nicht mal Schüler der Robert-Blum-Schule in Berlin gewesen, bei Dr. Knopf, so anno 1956?“ Nachdem ich das bejahte, rief er „Fritze Schukat!“, meinen Nachnamen sah er auf meinem Namensschild. Im kurzen Geplänkel kam natürlich gleich die Erinnerung, es war Lothar Sch., nach seinem Theologie-Studium wurde er schließlich Pressereferent dieser Anstalt. Er war mal kurze Zeit in unserer Klasse, die sich dann teilte. Er ging in die sprachlichen Parallel-Klasse. Seit dem Abi, also rund 25 Jahre, hatten wir uns nicht mehr gesehen, aber gleich wieder erkannt. Intensiv wurde dieser Kontakt zwar nicht gepflegt, doch es gab immer wieder verblüffende Auffrischungen. Unser Sohn ging mehrere Jahre in die der Anstalt angeschlossene Behinderten-Schule. Unser Reha-Berater wechselte nach dort. Jahre später war ich zusammen mit einem ehemaligen Diakon des Rauhen Hauses Mitglied des Seniorenbeirats meiner neuen Heimatstadt Norderstedt, der mit Lothar Sch. jahrelang zusammenarbeitete. Was aus Lothar geworden ist, weiß ich nicht, der burschikose, hemds-ärmlige „Hans-Dampf-in-allen-Gassen“ ist er sicher auch nicht mehr, denn inzwischen muss er auch schon über die 75 Jahre alt sein.

Eine andere Geschichte geht noch weiter zurück. 1945 oder 1946 zog eine Flüchtlingsfamilie mit drei Kindern in „unser“ Haus (Mietskaserne) in Berlin-Neukölln. Sie waren adlig und hießen „von S.“. Der Junge ungefähr in meinem Alter, die Tochter im Alter meiner kleinen Schwester und der kleine Junge, also der war sowieso immer an Mamas Rockzipfel, ich weiß nur, dass es ihn gab, mehr nicht. Sie kamen aus Ostpreußen und die Frau nahm sofort in dem der Wohnung angeschlossenem Geschäft die Arbeit auf. Sie betrieb dort eine Heißmangel, wo die Frauen der Nachbarschaft ihre Trockenwäsche schrankfertig plätten lassen konnten. So etwas gibt es heute nicht mehr. Ich ging mit Dietrich von S. eine Zeitlang in dieselbe Klasse, mit Tochter Christiane freundete sich meine kleine Schwester an. Die „kleenen Mädchen“ waren dann mit anderen Nachbarskindern ein Club von 4-5 „Unzertrennlichen“. Mit der Zeit verlor man sich aus den Augen. Ab und zu hörte ich über meine Schwester, die noch guten Kontakt zu den „Unzertrennlichen“ hatte, was aus dem/der einen oder anderen geworden ist.

Nach meiner ersten Eheschließung wohnten wir am anderen Ende von Berlin, in Spandau, hatten also nur noch ganz wenig Kontakt. Ende der 1960er Jahre begann meine Außendienstzeit, Hauptaugenmerk: Auskunfts- und Prüftätigkeit.

Eines Tages übernahm ich für einen Kollegen den Sprechtag in Oldenburg i.H. Am Vormittag schaffte man etwa 15-20 Gespräche. Die letzte Kundin war eine junge Dame. Ihre Unterlagen lauteten auf „Hmtimtim von S.“ und eigentlich hätte sie mit der mir aus Berlin bekannten Familie gleichen Namens verwandt oder verschwägert sein können, zumal sie auch Berlinerin war. Ich fragte sie direkt nach meinem Freund Dietrich von S., worauf sie ganz erstaunt antwortete, mit jenem Manne sei sie verheiratet und der säße draußen vor der Tür! Mit großem Hallo wurde er herein gerufen und nach kurzem Geplänkel verabredeten wir uns zum gemeinsamen Mittagessen in einem guten Lokal. Anschließend luden sie mich noch zum Kaffee nach Haus ein und es wurde recht spät. Es gab noch zwei, drei Kontakte, dann erfuhr ich, dass sich das Ehepaar scheiden ließ. Auch diese Verbindung endete so schnell wie sie begann.

Wiedergesehen in der Ferne, immer wieder Anlass für den Schnak, „...die Welt ist doch ein Dorf...“ Erlebt hat das sicher jeder schon einmal. Deswegen ist es kaum der Rede wert, wenn ich rekapituliere, jemand hätte gesagt: „...also Ihr Name sagt mir schon was! Sind Sie nicht mal bei der (Dingsbums)… gewesen?“ Ich habe „den Laden“ hier in Hamburg etwa 23 Jahre geleitet. Aber es ist schon ulkig, wenn man sich Jahre später auf einer ganz anderen Ebene wieder trifft. Der Sohn des Direktors einer kleinen Hamburger Behörde, mit der wir zusammen arbeiteten, wohnte lange Zeit mit unserem Sohn in einer Norderstedter Behinderteneinrichtung. Jahre nach meiner Pensionierung trafen wir uns auf einer Weihnachtsfeier dieser Einrichtung, bei der er inzwischen zum ehrenamtlichen Vorstand gehörte. Einige Zeit war ich auch mit dem früheren Rechnungsleiter einer Hamburger Krankenkasse bei einer anderen Zeitzeugengruppe zusammen, der meinen Namen und meine Funktion bei meiner Behörde kannte, den ich aber in der aktiven Zeit nie gesehen hatte.

Ab und zu trifft man schon einmal auf Leute, die sich erinnern können, aber das ist dennoch sehr selten! Gar nicht so selten sind aber die merkwürdigen Begegnungen mit Menschen, die man zuletzt vor 50-60 Jahren gesehen hat und in der Erinnerung so jung wie damals geblieben sind. Mal die eine oder andere Geschichte, die man gehört hatte, schaffte es nicht, das blendende Bild der Erinnerung zu beschädigen und dann der Schock! Die Dame kennst Du doch von irgendwo her, wer war das denn, fragte ich neulich meine Frau, die sich im Foyer eines kleinen Theaters mit einer Dame nett aber distanziert unterhielt. Das war doch die Dedi Dudu, Reporterin beim Fernsehen, die immer diese spannenden Berichte aus Bonn brachte. Woher meine Frau sie kannte, ist unwichtig, ich hatte sie als gut gestylte Dame in Erinnerung. Die Stimme hatte sich kaum verändert, auch Frisur und Figur nicht, aber das Gesicht! Reichlich Makeup, Puder, Parfüm und ein bisschen Botox war sicher auch dabei. Na gut, wir werden ja alle älter.

Limericks

Jürgen Hühnke März 2012

Frühlingsgefühle

Manch wilder Knabe macht die Mainacht

zur Hochzeits- respektive Frei-Nacht.

Und ist die Braut

erst aufgetaut,

wird beiden wie Kindern zur Weihnacht.

Weihnachten

Da hängt nun wieder das Lametta.

Und von der Gans das Bäuchlein fetta,

dröhnt's durch den Raum:

„O Tanne-Baum,

wie grün sind da-i-ne Blätta!"

Berserker

Es saß ein böser Feuerwerker,

als Brandstifter verklagt, im Kerker.

Er brachte mit Fürzen

die Mauern zum Stürzen.

Seitdem heißt er: Kerkerberserker.

Quickborn I

Der Bürgermeister von Quickborn

liegt durch den einfachsten Trick vorn;

und wenn ihm die Rothaut

das Regiment tothaut,

er drahtet: „Sieg bei Little Bog-Horn!"

Quickborn II

Een staatsche Deern ut Quickborn

wöör vörn vun bannigen Schick worrn.

Daar mäk se een Kuur

vun twee Weken Duur

un is wedder small as een Strick* worrn.

*schmal wie ein Strich geworden

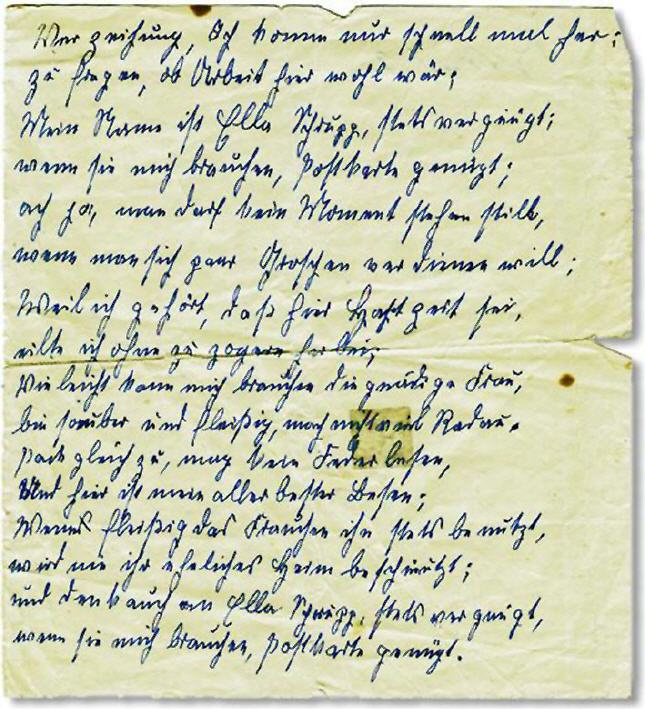

Gedicht in Sütterlin Schrift

Möchten Sie mal wieder Sütterlin Schrift lesen? Hier ein Gedicht von meiner Mutter aus den 1950er Jahren.

Edith Kollecker

Alles ganz ernsthaft...

Ich habe vor einigen Wochen begonnen, meine Negative aus der Epoche, in der man noch diese kleinen Filme zum Fotografieren benutze, einzuscannen. Mir fehlten etliche Bilder, die ich nun zu neuem Leben verhelfen konnte. Dabei kommen auch viele Erinnerungen wieder hoch.

von Fritz Schukat, aufgeschrieben am 4. März 2012

Ich hatte eine Geschichte aufgeschrieben, in der ich die Wortspiele zum besten gab, die wir auf langen Autofahrten mit den Kindern gern gespielt haben. Da gab es Autokennzeichen, die richtige Wörter ergaben, gibt’s natürlich immer noch, nur wir fahren an ihnen beinahe achtlos vorbei, früher hat es aber riesigen Spaß gebracht!

Zuhause haben wir dann weitergemacht. Da galt es, aus Zeitungen, Büchern, Landkarten oder Telefonbüchern ulkige Ortsnamen und Bezeichnungen zu finden. Das war aber schon ein bisschen anspruchsvoller und dauerte auch etwas länger. Was uns Freude machte und worüber wir auch herzhaft lachen konnten, ist aber todernst, also eigentlich natürlich nicht direkt zum Lachen!

Dass Klaus Zimmermann in Zollstock (Kölner Vorort) wohnen könnte, entlockte bei unserem Junior nichtendende Lachstürme, er konnte sich ausschütten! Aber, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe merkwürdiger Ortsnamen.

Ein Ort in Hessen namens „Linsengericht“ ist mir in Erinnerung, auch „Pforzheim“ war ein ziemlicher Lacherfolg. In Lübeck heißt ein Stadtteil „Buntekuh“, in Norderstedt eine Straße „Beamtenlaufbahn“, in Stralsund hatte ich 1991 in der Nähe unserer Dependance in der Innenstadt eine „Unnütze Straße“ entdeckt. In Berlin gibt es einen „Kuhdamm“, na gut, eigentlich nur eine Abkürzung für Kurfürstendamm, aber einen „Kuhdamm“ gibt es wirklich, nämlich in Kaltenkirchen, nicht so repräsentativ wie der in Berlin, es ist nur ein kleiner Fußgängerweg, aber er heißt wirklich so! Da wir gerade in Berlin waren, dort heißt eine U-Bahnstation „Onkel Toms Hütte“ und in Hamburg heißt ein Ortsteil „Lurup“. Heimatforscher würden uns die Herkunft sicher damit erläutern, dass dort früher die Wegelagerer die Handelsleute gelegentlich überfallen haben, nachdem sie ihnen dorten aufgelauert (lur up) haben. Das waren so die ersten Namen, die mir einfielen.

Irgendwann hatte ich dann mal im Fernsehen das Bild eines Menschen gesehen, der Ortseingangsschilder sammelt. Jedenfalls stand er in der Mitte eines Schilderparks mit einer riesigen Menge solcher merkwürdiger Schilder. Ob nun echt oder nachgemacht, ist letztlich egal, denn diese Orte gibt es wirklich. Der Sammler hält das Schild „Affendorf“ in der Hand, um ihn herum sind viele Schilder mit merkwürdigen Namen an Holzpfeilern angenagelt.

Wir haben dann im Postleitzahlenbuch und in Atlanten geblättert und haben diese Namen gefunden: „Amerika, Benzin, Blödesheim, Brasilien, Brechen, Deppenhausen, Elend, England, Faulebutter, Gammelshausen, Grönland, Grünkraut, Heringsdorf, Hölle, Hundeluft, Kalifornien, Katzenhirn, Lederhose, Leichendorf, Lieblos, Mückenloch, Nordpol, Ostereistedt, Regenmantel, Sommerloch, Texas, Umweg, Warzen, Wassersuppe, Witzighausen und Witzwort - kein Witz, sondern ganz ernsthaft“.

Dass es natürlich auch für phantasiebegabte Leute „schlüpfrige“ Ortsnamen gibt, muss nicht sonderlich betont werden, ein paar davon kennt wohl jeder. Die Einwohner dieser Orte haben sicher schon längst für die dummen Bemerkungen von Fremden etc. pp entsprechende Antworten bereit, sie kann das bestimmt nicht mehr stören. Wir fanden diese Orte: Ehbruch, Ehrenzipfel, Fickingen, Fickmühlen, Hodenhagen, Hymendorf, Geilenkirchen, Kotzen, Leck, Mözen, Pissen, Poppenreuth, Sack, Sexau, Tuntenhausen, Venusberg, Vögelsen, Wixhausen - wie gesagt, alles ganz ernsthaft!

Witzig fanden wir, wäre es gewesen, all diese Orte zu abfahren und sich am Ortseingangsschild fotografieren zu lassen. Doch wer tut schon sowas doofes. Gelegentlich aber haben wir, wenn wir zufälligerweise mal durch einen Ort mit einem witzigen Namen fuhren, angehalten und haben uns oder die Kinder dort fotografiert. Aber auch das lässt früher oder später nach.

Als ich beim Einscannen meiner Negative neulich wieder ein solches „gestelltes“ Bild sah, erinnerte ich mich an diese Spielchen, hab mich hingesetzt und - dies ist nun meine erste Geschichte, die durch die Negativ-Scannerei initiiert wurde!

Plattdüütsch is keen Dialekt, Platt is een Sprook!

von Fritz Schukat aufgeschrieben am 22.02.2012

Seit über 30 Jahren wohnen wir in Norddeutschland. Schon während meiner Schulzeit hatte ich Brieffreundschaften mit netten Hamburgerinnen, und gelegentliche Besuche in der Hansestadt faszinierten mich nicht nur wegen einer bestimmten jungen Dame. Damals, Mitte der 1950er Jahre, konnten wir den neugegründeten Rundfunksender NDR auch in Berlin empfangen. Gern hörte ich die Wortbeiträge in Platt, z.B. „Hör mal 'n beten to!“ Die gab es damals schon. Ich konnte natürlich als Berliner nicht unterscheiden, aus welcher Ecke der Sprecher kam, denn eigentlich hörte sich das für mich alles gleich an, aber inzwischen weiß ich, dass die niederdeutsche Sprache, also Plattdüütsch, in Norddeutschland viele Facetten hat. Hier in unserer Gegend zwischen Quickborn und Bad Bramstedt spricht man schon wieder anders als etwas weiter südlich, und in Nordfriesland noch wieder anders als in Mecklenburg. Aber, wem sag ich das! Mit dem meckelnborger Platt verbindet sich bei mir übrigens eine lebhafte Erinnerung an die Eltern meines Schulkameraden Manfred R. Sie kamen lange vor dem Krieg aus Prerow/Zingst/Darß. Beide Eltern wurden dort geboren und betrieben in „unserer“ Straße in Berlin-Neukölln eine Schlächterei, die Manfreds Vater als Blockgeselle von seinem Altmeister übernommen hatte. Weil ich mit Manfred zusammen im Herbst 1942 eingeschult wurde und wir bis zur 10. Klasse immer dieselbe Schule besuchten, war ich häufig bei Familie R. zu Gast und habe noch heute den typischen Klang der Sprechweise seiner Eltern in den Ohren. Offenbar kann man diese auch dann nicht ablegen, wenn man „Normaldeutsch“ spricht. Harald Ringsdorff, ehemaliger Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern sprach so ähnlich, obwohl er in Wittenburg geboren wurde, er lebte aber jahrzehntelang in Rostock.

Nach der Wende gab es erneuert intensive Kontakte zu Mecklenburg. Ich war dort in den Jahren 1991/92 maßgeblich am Auf- und Ausbau des Außendienstes meines früheren Arbeitgebers (einer Bundesbehörde mit Sitz in Berlin) und an der Errichtung von Beratungsstellen in Rostock, Schwerin und Stralsund beteiligt. Außerdem unterrichtete ich in Rostock die neu eingestellten Mitarbeiter, die aus den verschiedensten Berufen kamen. Dass man bei derart vielen Menschen aus der Gegend auch oft plattdeutsch gefärbte Konversation hört, ist eigentlich selbstverständlich. Aber, obwohl wir hier im Norden nun doch schon eine halbe Ewigkeit wohnen, kann ich immer noch nicht die feinen Nuancen der unterschiedlichen Gegenden heraushören, vielleicht weil ich nicht mehr so intensiv hinhöre, vielleicht aber auch, weil nur noch ganz selten platt gesprochen wird. Selbst Leute, die den Dialekt noch perfekt beherrschen, schwenken schnell auf Hochdeutsch um, weil sie glauben, so besser verstanden zu werden. „Wi snack platt“ habe ich einmal auf einem Sticker gelesen, den ein Bekannter an sein Auto geklebt hatte - aber selber hörte ich nie, dass er platt sprach. Er war in einem Verein, in dem Platt Hauptsprache war, erzählte er mir einmal. Dabei ist „Plattdüütsch is keen Mundart, keen Dialekt, Platt is een Sprook!“ las ich einmal, und das scheint zu stimmen.

Die Ostfriesen sprechen platt - im Fernsehen sah ich einmal eine Talkrunde aus Oldenburg i.O., an der ein äußerst sympathischer farbiger US-Professor teilnahm, der als Sprachforscher original ostfriesisches Platt sprach, aber nur wenig „Normaldeutsch“. Merkwürdig war, dass er sich mit den Gästen aus der angrenzenden holländischen Provinz Dranthe fließend unterhalten konnte, obwohl auch die kein Deutsch sprachen. Von Cuxhaven bis zum Alten Land spricht man „olländer Platt“, erklärte mir kürzlich jemand.

„In de Lümborger Heid ward Platt snackt“ - „Heidjer Platt“ heißt der Dialekt dort. Ich lernte ihn kennen, weil ich auch mal mehrere Jahre in Celle wohnte. Ich war sogar mit einer Maid aus Lachendorf/Celle verlobt. Aber das ist schon über 45 Jahre her.

Bei einer befreundeten Zeitzeugengruppe lernte ich vor einigen Jahren eine Ostpreußin - Jahrgang 1919 - kennen, die platt sprach und nach eigenen Angaben auch plattdeutsche Geschichten verfasste bzw. „übersetzte.“ Aber ob es ein ostpreußisches Platt gibt (gab), wage ich zu bezweifeln, denn meine Familie kommt aus Ostpreußen und Opa sprach Zeit seines Lebens diesen breiten Dialekt, an dem ich „aus 10 km Entfernung“ einen Ostpreußen erkenne!

Was ich hier über Plattdüütsch aufgeschrieben habe, ist sicherlich stümperhaft, und echte Kenner werden meinen Erfahrungsbericht belächeln. Aber das muss ich halt in Kauf nehmen, ich schreib ja keine Doktorarbeit über Platt!

Übrigens, es gab auch einen Berliner Dialekt, der hauptsächlich im Großraum Berlin-Brandenburg gesprochen wurde und tatsächlich zu den niederdeutschen Dialekten gehörte. Doch durch die vielen Dialekte der nach Berlin „eingewanderten“ Arbeiter aus der näheren und weiteren Umgebung - das hat ja noch gar nicht aufgehört - entstand schließlich die heute gesprochene Mundart, besser noch: der Slang, ein Gemenge aus Platt und (nunmehr hauptsächlich) Sächsisch. Die Berliner „berlinern“, was sich - zumindest aus einem weiblichen Mund - manchmal unfein oder gar vulgär anhört! Ein Arbeitskollege sagte mir mal, als wir 1991 mit einer größeren Gruppe in der Nähe des Berliner Alexanderplatz einkehrten, „hier, hinter dem Bahnhof Alex wird heute noch dett reinste Berlinerisch jesprochen.“ Aber selbst wenn ein Berliner in der Fremde versucht, diesen Tonfall abzulegen, man erkennt ihn meistens doch noch an dem „Gendativ“ oder dem „erweiterten Infinitiv mit zu“, den auch die sog. Intellektuellen kaum ablegen: man hat eben noch „einen Koffer in Berlin zu stehen“ oder „ein Bild an der Wand zu hängen“! Und die Sache mit dem Gendativ, der manchmal sogar in den Akkusativ abrutscht, ist typisch: „Du schwitzt ja so - ja, det is wejen die Hitze!“ „Mir und mich“ unterscheiden Berliner auch meist nicht, nach dem Motto: „Der Berlina sacht imma mir, ooch wenn et richtich is“

Ich weiß, dass mich die meisten meiner Gesprächspartner fast stante pede als Berliner erkennen, obwohl ich mir die größte Mühe gebe und obwohl ich immer wieder versuche, die paar Brocken platt, die ich gelernt habe, anzuwenden.

Aber das wird sich sicher für die Hiesigen ziemlich doof anhören.

Wo ist meine Heimat?

von Annemarie Lemster erstellt am 26.10.2011

Geboren bin ich in Hannover. Um Heimatgefühle zu entwickeln, war ich noch zu klein. Durch den Krieg wohnten wir dann in Sarstedt, wo ich auch zur Schule ging. Hier hatte ich meine Freundinnen, heiratete später auch hier und war glücklich an diesem Ort.

Dann war mein Lebensraum für zehn Jahre in Northeim.

Nun wohne ich schon vierzig Jahre in Quickborn.

Was das Wort Heimat heißt, habe ich aber immer noch nicht für mich gefunden. Überall war ich immer sehr glücklich und überall kommen in mir nur schöne Erinnerungen hoch, wenn ich an diese Orte denke.

Besuche ich einmal Hannover, muss es auch der Maschsee sein, der Ort meiner kindlichen Spiele. Am „Kröpcke“ habe ich mich oft mit meinem späteren Mann getroffen, eigentlich schöne Erinnerungen. Heute erkenne ich nichts von damals in dieser Stadt wieder, schade.

In Sarstedt verbrachte ich elf Jahre, meine Jugend, hier lebten meine Großeltern, war mein Elternhaus, meine Schule mit den Freundinnen, und hier machte ich meine Ausbildung. Hier heiratete ich und bekam zwei Kinder.

Die zehn Jahre in Northeim waren sehr ereignisreich, zwei weitere Kinder wurden hier geboren. Ein glückliches Leben wurde mir hier geschenkt. Als wir von dort fortzogen, habe ich das erste Mal in meinem Leben gespürt, was Heimweh ist. Bei späteren Besuchen hatte ich nie mehr dieses Gefühl. Die Stadt hatte sich verändert und damit auch meine Sehnsucht nach ihr.

Die nächsten vierzig Jahre fingen mit einem Schock für mich an. Vom Harzer Vorland in diese weite Landschaft. Man konnte immer so unendlich weit sehen, und die Menschen waren auch irgendwie anders. Mein Mann ist Schleswig-Holsteiner. Er meinte immer, es ist doch hier so schön. Es brauchte viele Jahre, bis ich ihm recht geben konnte. Heute liebe ich die Weite der Landschaft, auch die Stellen, wo man morgens schon sieht, wen man abends Besuch bekommt. Bin ich hier angekommen?

Die Wurzeln meines Lebens sind in Niedersachsen, aber der Baum hat sich in Schleswig Holstein entwickelt.

Eine Antwort auf die Frage, wo meine Heimat ist, habe ich nicht gefunden. Wenn „Heimat“ Glück und Zufriedenheit bedeutet, dann heißt im Augenblick meine Heimat Quickborn.