Erlebnisse auf dieser Seite

Schlesien von Dieter Fleischmann

1941 von Uwe Neveling

Trümmer von Ingrid von Husen

Der Hunger machte es möglich von Pit Dwinger

Zigarrenrauch von Fritz Schukat

200 Eier in Wasserglas von Heinz Münchow

Blitz und Donner von Ingeborg Eva Witt

Der 1.September 1939 von Ingeborg Eva Witt

Latein und Luftlage von Heinz Münchow

Warten auf den Verlobten von Ingeborg Eva Witt

Alltag 1943 von Annemarie Lemster

WARUM von Annemarie Lemster

Nach dem Abi, Studium? Nein! von Ingeborg Nygaard

Nationalfeiertag von Jürgen Hühnke

Kalte Dusche von Jürgen Hühnke

Flugblätter von Jürgen Hühnke

Der Russe mit dem Hühnerkarussell von Jürgen Hühnke

Alternative Helden von Jürgen Hühnke

Schlesien

Unser Gast-Autor Dieter Fleischmann ist im Jahre 1937 in Berlin geboren. Der Vater, Jahrgang 1908 wurde im Zweiten Weltkrieg schwerverletzt und verbrachte mehrere Monate mit seiner Familie bei Verwandten in Schlesien eine Restitutionszeit. Im Frühjahr 1945 begann für Schlesien der Exodus. Vater schlug sich nach Berlin durch, um die Wohnung zu schützen. Der Autor erlebte während der Flucht den Feuersturm und die schreckliche Verwüstung Dresdens durch die feindlichen Bomber.

Dieter Fleischmann war in Berlin Gymnasiallehrer (Deutsch und Geschichte). Er ist mit unserem Moderator Fritz Schukat verwandt. In dessen Geschichte >Zigarrenrauch< geht es ein Jahr früher in das damals noch gemütliche kleine Sprottischdorf bei Sprottau in Schlesien, wo Dieter F. später mit einer drastischen Methode zum Manne erzogen werden sollte.

Seine Geschichte beginnt ca. zwei Jahre vor dem Zusammenbruch, etwa Mitte 1943.

Schlesien

Wie mein Vater und mein Onkel mich zum Mann erziehen wollten

von Dieter Fleischmann, Gast-Autor

Als die Bombenangriffe auf Berlin im Winter und Frühjahr 1943 und 1944 immer mehr zunahmen und wir oft nachts in den Keller mussten, entschloss sich meine Mutter, mit mir zum Arzt zu gehen und mich von der bevorstehenden Einschulung befreien zu lassen, um mit mir zu ihrer Schwester Dora nach Sprottischdorf in Schlesien zu fahren. Dora hatte einen Bauern geheiratet, der für eine Mühle als Lastwagenfahrer arbeitete, weil das eigene kleinbäuerliche Anwesen nicht genug abwarf. Auch konnte Dora in der Mühle als Sekretärin arbeiten, denn Großmutter betreute meine beiden Cousinen, kochte für die Familie und versorgte zwei Kühe, drei Schweine, die Ziege und das Federvieh.

Fern vom Kriegslärm jagten uns die Gänse um das Haus, lernten wir auf einem Damenfahrrad am Fliederzaun, der im Mai starke lila Düfte ausströmte, das Fahrradfahren, kehrten blau beschmiert und zerstochen aus dem Wald mit Blaubeeren, Preiselbeeren, Himbeeren und Pilzen zurück, die uns die Großmutter gezeigt hatte.

Es war ein warmer Sommer, der zum Schwimmen einlud. Meine Mutter hatte uns Kindern leinerne Luftkissen genäht, die nassgemacht und mit dem Mund aufgeblasen wurden. Sie schauten, wenn wir im Wasser der Sprotte unsere ersten Schwimmversuche machten, unter den Achseln hervor und schienen uns zu beflügeln.

Meinem Vater hatte ein Scharfschütze an der Mittelfront bei Smolensk mit einem Dumdumgeschoss - die Spitze der Patrone war abgefeilt, also stumpf - den linken Fuß zertrümmert. Da er am Maschinengewehr nicht mehr einsatzfähig war, kam er in ein Rehabilitationslazarett nach Schlesien bis zur Wiederverwendung an der Front, wann immer das auch sein mochte. In Sprottau gab es ein solches Militärkrankenhaus und so lag es nahe, sich dorthin versetzen zu lassen. Als Rehabilitationsmaßnahme bot sich der leichte Einsatz auf dem Hof meines Onkels an, was uns alle erfreute. Den Weg von Sprottau nach Sprottischdorf konnte mein Vater leicht mit einem Fahrrad zurücklegen.

Hier entstand der Plan der beiden Männer, aus mir, dem verweichlichten Jungen, der von Frauen erzogen wurde, sticken und stricken lernte, vor Gänsen davonrannte und von Kühen und Schweinen und einem Ziegenbock auch nicht gerade begeistert war, einen richtigen knackigen, schlagkräftigen Kerl zumachen, der vor männlichen Aufgaben nicht zurückschreckte. Nachdem wir Kinder zum Decken der Kuh durch den Stier mit dabei waren, wurden zunächst die Gänse für mich ins Visier genommen. Schließlich bin ich ja vor ihnen weggelaufen.

Der verwundete Kriegsheld, mein Vater, und der Unabkömmliche der Mühle, mein Onkel, beschlossen zunächst, daß ich beim Befördern einer Gans vom Hof in den Küchenofen zusehen und mitwirken sollte. Großmutter wurde beauftragt, die Gans zu schlachten und ich sollte mithelfen, das Gänseblut in einen Topf aufzufangen und in die Küche zu bringen. Sie, die Kriegs- und Mühlenhelden würden zuschauen, alles begutachten und über mich urteilen.

So geschah es. Großmutter nahm ein Holzscheit, griff eine Gans am Hals, schlug ihr mit dem Holz auf den Kopf und setzte sich auf einen Hauklotz hinter dem Hühnerstall, nahm das Vieh zwischen die Beine, stach ihm in den Kopf und schnitt ihn ab, während ich das Blut im Topf auffangen und mit Erleichterung den Topf mit dem Blut ins Haus in die Küche bringen musste. Ob mir übel wurde, kann ich nicht mehr sagen; jedenfalls war ich froh, dem Geschehen entronnen zu sein.

Damit aber nicht genug! Das Mannwerden konnte sich nicht nur im Zusehen vollenden, es musste auch die Tat folgen. So entschlossen sich Onkel und Vater, am Sonntag ein Huhn zu essen, das ich schlachten sollte. Man drückte mir ein Beil in die rechte Hand und mein Onkel kam mit einem Huhn, dem er einen Schlag auf den Kopf gegeben hatte und das er an den Beinen hielt. Das noch zappelnde Huhn musste ich in die linke Hand nehmen und ihm auf dem Hauklotz mit dem Beil den Kopf abhauen. Es muss mir gelungen sein, den Kopf vom Rumpf zu trennen.

Da versagten mir die Kräfte, ich ließ das Beil fallen und den Rest vom Huhn auch, das noch 3-4 Meter kopflos dahinflog und eine Blutspur auf dem frisch gefallenen Schnee hinterließ.

Ob ich von dem Huhn gegessen habe? Ich glaube es nicht. Zum Mann bin ich dadurch auch nicht geworden. Dafür haben andere gesorgt. Nie wieder habe ich ein Tier getötet.

Anfang Februar, am 12.02.1945 flohen wir über Dresden nach Thüringen, vor den näher rückenden Russen. Großmutter wollte nicht mit: „Ich bleibe bei den Tieren, was soll denn aus ihnen ohne mich werden? Ich bin alt, man wird mir schon nichts tun.“ Von Großmutter habe ich nie wieder etwas gehört.

Dresden erreichten wir am 12.02.1945, am Tag vor dem verheerenden Luftangriffen auf die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt. Untergekommen waren wir bei Verwandten des schlesischen Müllers. Von der Villa über der Stadt sahen wir das brennende Dresden. Vor der zweiten Angriffswelle am 14.02.1945 schlugen wir uns durch zum Teil brennende Straßenzüge zum unbeschädigten Laster durch und flüchteten weiter nach Thüringen.

Mein Vater versuchte, nach Berlin zu kommen, um die Wohnung zu sichern.

erstellt im Januar 2014

Anhang aus einer früheren Aufzeichnung

von Fritz Schukat

Ich animierte zuvor meinen Cousin, er möge doch mal seine Erinnerungen an den Luftangriff auf Dresden schildern und den Bericht so verfassen, dass wir ihn u.U. sogar auf unserer Webseite veröffentlichen könnten. Einen Augenzeugen, der diesen schlimmen Angriff miterlebte sogar in der Familie zu haben, war für mich schon bemerkenswert. Er schrieb mir jedoch, sein Erinnerungsvermögen an jene fürchterlichen Tage sei zu dünn, um daraus eine Geschichte zu machen.

Hier etwas verkürzt der Wortlaut seines Briefes:

Im Februar 1945 war ich etwa 7½ Jahre alt und habe kaum etwas im Gedächtnis behalten. Wir Kinder haben wenig mitbekommen. Ich erinnere mich an eine Villa mit Keller, wo wir den Doppelschlag der Briten erlebten. Die Villa gehörte Verwandten des Arbeitgebers von Onkel Richard und Tante Dora. Mit dem Laster (mit Hänger) flüchtete der Mühlenbesitzer mit seiner Familie und uns aus Sprottischdorf nach Dresden. Unsere Federbetten wurden auf den Hänger geworfen und dann ging es los. Mein Teddy aus Paris gehörte nicht dazu!

Ich erinnere mich auch an die „Weihnachtsbäume“, mit denen die Vorhut die nächtliche Stadt von oben taghell erleuchtete. Die kann ich aber auch in Berlin gesehen haben. Wir gingen durch eine verqualmte Straße, um zu dem Auto zu kommen, das sich an einem sicheren Platz unzerstört vorfand. Auch an einen Bombentrichter erinnere ich mich. Von dort fuhren wir schnell aus dem brennenden Dresden hinaus Richtung Neustadt/Orla nach Thüringen. Die Flucht muss am 14. Februar. 1945 vor 12 Uhr begonnen worden sein, denn es ist historisch belegt, daß um 12:12 Uhr die ersten amerikanischen Bomben auf Dresden fielen. Die US-Jäger beschossen auch die Menschenkolonnen und den Verkehr auf den Straßen, die aus der Stadt führten, da sie sonst keine anderen Ziele mehr fanden.

Die Tragödie Dresdens wird in dem Buch des Engländers David J. Irving „Der Untergang Dresdens“ ausführlich dargestellt. Ich habe es in den letzten Wochen genau gelesen. Es enthält auch einige schreckliche Bilder, die mir als Kind erspart geblieben sind. Für einen Bericht in Eurem Stil reichen meine Erinnerungen jedoch nicht aus. Daher kann ich Deiner Bitte leider nicht nachkommen.

Für diesen „Nicht-Bericht“ habe ich mich bei meinem Cousin dennoch bedankt. Er bestätigt einmal mehr, dass kindliche Erinnerungen auch an durchaus schlimme, eigentlich traumatisierende Erlebnisse manchmal nicht den Platz finden, im Langzeitgedächtnis abgespeichert zu werden. Wahrscheinlich weigert sich das Hirn, solche Ereignisse, die nach unserem sittlichen Empfinden und unserer Erziehung einfach nicht sein dürften, an geeigneten Stellen zwischenzuspeichern, so dass sie deshalb keinen Eingang in das Langzeitgedächtnis finden und mit der Zeit verloren gehen.

Ein weites Feld für Hirnforscher, die das, was wir bereits heute empirisch belegen können, irgendwann durch wissenschaftliche Forschungsergebnisse untermauern werden.

Fritz Schukat im November 2011

1941

von Uwe Neveling

20.6.1941

Mein lieber Stups,erhielt gestern die beiden Dinge: Päckchen und 2 Briefe. Recht herzlichen Dank. Mir geht es noch gut. Wenn meine Post jetzt mal länger auf sich warten läßt, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. In Eile, recht herzliche Grüße Dir und dem Jungen

Dein Theo

26.6.1941

Ehefrau Theodor N.

In der Schlacht bei Isorai am 25. Juni 1941 fiel Ihr Gatte in soldatischer Pflichterfüllung, getreu seinem Fahneneide für das Vaterland. Ich spreche Ihnen, zugleich im Namen seiner Kameraden, meine wärmste Anteilnahme aus. Die Kompanie wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Möge die Gewissheit, dass Ihr Gatte sein Leben für die Größe und für den Bestand von Volk, Führer und Reich hingegeben hat, Ihnen ein Trost in dem schweren Leid sein, das sie getroffen hat. Ich grüße Sie in aufrichtigem Mitgefühl.

gez. Unterschrift, Oberleutnant und Kompanie-Chef

12.8.1941

Frau Theo N.

Die Kompanie übersendet in der Anlage die Privatsachen des gefallenen Uffz. N. Theo. 1 Pullover, Handschuhe, 2 Taschentücher, 1 Taschenlampe.

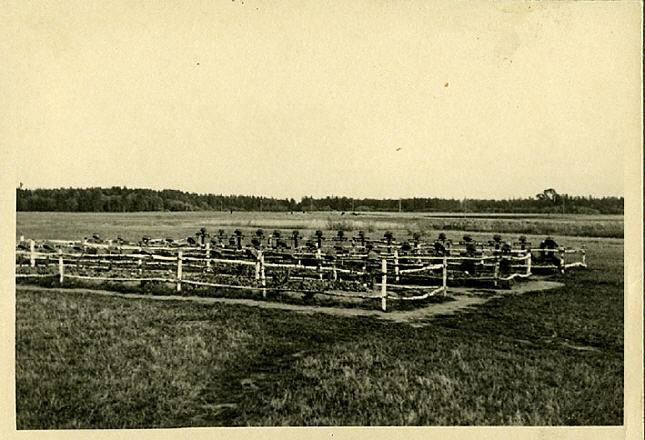

Eugen K, Stab u. stellv. Komp. Führer: Meine liebe Frau N.! Seit zwei Wochen trage ich Ihren Brief vom 14.7. in der Tasche nach. Er ist schmutzig vom Lehm unserer Feldstellungen vor Wellikije-Luki. Endlich erlaubt es mir eine kurze Ruhepause, Ihre Fragen zu beantworten. Wenn ich an die Kampferlebnisse des siebenwöchigen Russenkrieges zurückdenke, dann könnte es einem weh ums Herz werden, wenn man im Geiste die Gräber guter Kameraden vor sich sieht. Der Feldzug hat erbarmungslose Lücken in unsere Reihen gerissen. So stehen auch an der staubigen Landstraße von Kowno nach Jonava bei dem Dorfe Isorai 15 schlichte Holzkreuze meiner Kompanie und eins davon steht auf dem Grab Ihres Mannes. Wir gehörten zur Vorausabteilung Oberst Holm (im Wehrmachtsbericht erwähnt), hatten Kowno genommen und gerieten bei weiterem Vordringen in einen russischen Hinterhalt mit großer Kräfteüberlegenheit. Hierbei entwickelten sich Kämpfe, die zu unseren schwersten bisher gehören. Ihr Mann erhielt an vorderster Linie einen Kopfschuss und war auf der Stelle tot. Er hat einen leichten, ehrenvollen Soldatentod gefunden. Am Tage darauf haben wir den Gefallenen ein würdiges Begräbnis bereitet und Abschied von ihnen genommen. Ein Photo des Grabes hoffe ich Ihnen noch zustellen zu können, sobald der Film in der Heimat entwickelt ist.

Im Dorf Isorai stehen Holzkreuze der Gefallenen

Ich verliere in dem Toten einen meiner besten Unteroffiziere und einen guten Kameraden. Er führte das Steuer des Wagens, in dem wir im vergangenen Jahre in Lille eindrangen. Scherzhaft nannte er mich seinen „Beifahrer“. Wie manche frohe und ernste Stunden verlebten wir gemeinsam in Frankreich. Nun hat der Tod uns getrennt. . . . . . In unseren gelichteten Reihen marschiert er im Geiste mit....... Der Herrgott möge Ihnen Trost spenden.

Trümmer

von Ingrid von Husen

Noch viele Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges, haben die Trümmer der Bombardierung, das Stadtbild Hamburgs bestimmt. Wenn man durch die Straßen der Stadt ging, war es angesichts der Ruinen und der Trümmer einfach nicht vorstellbar, dass diese Unmengen Schutt irgendwann weggeschafft werden konnten.

Die Stadtteile Hammerbrook, Rotenburgsort, Hamm, Borgfelde und St. Georg hatte es besonders hart getroffen. Dort hatte der Feuersturm getobt und radikal alles verwüstet. Ich werde es nie vergessen: eines Tages stand ich mit meiner Großmutter am Rande von Hammerbrook. Noch heute kann ich mich an die grausame Stille und an den Chlorgeruch erinnern, der über diesem toten Stadtteil lag! Keine Menschenseele war in diesem Gebiet zu sehen. Nur Trümmer und Ruinen! Weil man die vielen Leichen noch nicht so schnell hatte bergen können und dadurch die Seuchengefahr groß war, hatte man Hammerbrook zum Sperrgebiet erklärt. Einige Straßenzüge wurden zugemauert. Trotzdem hat es viele verzweifelte Menschen immer wieder in diesen Teil der zerstörten Stadt gezogen, um in den Trümmern

nach ihren vermissten Angehörigen zu suchen.

Wir wohnten bis zur Ausbombung im März 1945 in der Nähe des Altonaer Fischmarktes.

Ich war ein zehnjähriges Mädchen, als das Haus, in dem ich bis dahin mit meiner Familie gelebt hatte, in Schutt und Asche fiel. Für mich, wie wohl für jedes Kind etwas Unbegreifliches. Wir sind bei einer Schwester meiner Mutter in Ottensen untergekommen. Von da war es ein weiter Weg bis zu den Ruinen unten am Fischmarkt. Aber ich weiß noch, dass ich mir ganz allein zig-mal den weiten Weg gemacht habe - eine Straßenbahn fuhr derzeit nicht -, um dort in den Trümmern zu buddeln, nur um irgendetwas Vertrautes zu finden, oder vielleicht sogar noch etwas Brauchbares. Irgendwann bin ich bei meiner Buddelei auf kleine Indianer, kleine Krieger und anderes Spielzeug gestoßen, welches meinem damaligen Spielkameraden Heinzi gehörte, der zwei Etagen über uns wohnte. Wir haben öfter bei ihm zu Haus in der Küche gespielt. Seine Spielsachen, die für mich etwas ganz Neues waren, befanden sich in der Küchenbank unter dem Sitz.

Heinzi Petersen war etwas jünger als ich. Wo war er zu dem Zeitpunkt, als ich in den Trümmern grub? War er noch am Leben? Konnte er mit seiner Familie das Haus noch rechtzeitig verlassen? Sind sie alle überhaupt in einen Luftschutzraum gegangen, denn es waren „nur“ Rückflüge angesagt, die oftmals von der Bevölkerung nicht so ernst genommen wurden. Man vertrat die Meinung, dass dann die Bomber ihre grausame Fracht schon anderweitig abgeworfen hatten.

Wie gerne hätte ich meinem kleinen Spielkameraden seine Schätze übergeben, die ich nun an mich genommen hatte.

Ich habe noch Kochtöpfe, Emailleschalen und Bestecke, die uns gehörten gefunden, die ich mit nach Ottensen geschleppt habe und für uns in der ersten Zeit sehr nützlich waren.

Wie die meisten Kinder spielte ich sehr gerne in den Trümmern, was aber verboten war, denn

es passierte zuviel, z. B. durch das Zusammenfallen von Restmauern. Wir Kinder bauten uns Höhlen, die richtig gemütlich waren. Wir schleppten Kissen und Decken an und wenn jemand eine Taschenlampe organisieren konnte, war das das Größte. Aber wir haben auch in den Trümmern getobt und Versteck gespielt. Ein Spielkamerad von mir fiel dann auch ein paar Meter tief in einen Schacht. Er kam mit einem Milzriss ins Krankenhaus.

Ich als Stadtkind hatte zu der Zeit den ersten Kontakt zu einem Blumenbeet, das ich mir mit einer Freundin zusammen in den Trümmern angelegt hatte. Sie war irgendwie an Samen für Blumen und Petersilie gekommen. Ansonsten hatten wir irgendwelche Pflanzen ausgegraben, die wir fanden, um sie dann einfach in unser Beet wieder einzupflanzen.

Aber es gab auch ein wirkliches Leben in den Trümmern. Man sah manchmal alte Ofenrohre, aus denen Qualm empor stieg vom Kochen oder Heizen, oder Wäsche, die im Winde flatterte. Das waren Hinweise auf selbst erbaute Höhlen, in denen Obdachlose sich eingerichtet hatten. Sie lagen sehr versteckt, denn das war nicht erlaubt.

Aber wo sollten die armen Menschen denn auch hin? Oft hörte man, dass diese primitiven Notunterkünfte eingestürzt waren und so zum Grab für die Bewohner wurden.

„Kittelschürze und einen Schal zum Turban gebunden" - so sahen sie aus, die Trümmerfrauen! Überall in den Trümmern der Stadt sah man sie.

Sie haben die Steine gesammelt und mit einem Hammer glatt geklopft. Diese wurden dann in einer Kette, die die Frauen bildeten, von Hand zu Hand weiter gereicht, um sie am Straßenrand nach einem bestimmten System zu stapeln. Es waren tapfere Frauen, die zum großen Teil ihre Kinder allein durch diesen Krieg bringen mussten, weil der Vater an der Front oder auch gefallen war. Den Trümmerfrauen hat unsere Stadt viel zu verdanken.

Bei Hans Brunswig, Autor und Augenzeuge, habe ich nachgelesen: 55.000 Menschen sollen dem Luftkrieg in Hamburg zum Opfer gefallen sein, ¾ Hamburgs war zerstört. Es waren 43 Millionen Kubikmeter Trümmer und Schutt bei Kriegsende übrig geblieben. Eine Zahl unter der ich mir allerdings gar nichts vorstellen kann. 5 Jahre soll es gedauert haben, bis von den Trümmern nichts mehr zu sehen war. Danach ging es mit dem Wohnungsbau sehr schnell voran.

Wenn ich heute durch meine Heimatstadt gehe, bin ich mit meinen Gedanken oft in jenen Jahren, in denen Hamburg die schlimmste Zeit durchmachte und kann es kaum glauben - diese unverzagte Stadt ist wunderschön aus Ruinen wieder auferstanden!

Der Hunger machte es möglich

Von Pit Dwinger

Es war im Kriegsjahr 1944. Ich war damals 15 Jahre alt, wohnte in Quickborn bei meinen Eltern und ging in Hamburg zur Höheren Handelsschule. Das war eine recht umständliche und zeitraubende Reise, weil die Kaltenkirchener Eisenbahn noch keinen Anschluss an die Hamburger S-Bahn hatte. Der Dampfzug fuhr nicht besonders schnell und benötigte von Quickborn bis zur Endstation, dem ,,Kaltenkirchener Bahnhof„ in Altona, wo sich heute das große Paketpostamt befindet, etwa eine Stunde. Danach musste ich noch eine gute halbe Stunde zu Fuß gehen. Mein Weg führte mich durch die zerbombte Stadt, und ich hatte manchmal die stille Hoffnung, dass auch meine Schule in der Nacht zuvor getroffen worden wäre. Aber bis auf ein paar kaputte Fensterscheiben ist das nie geschehen.

Wegen des Lehrermangels in diesen Kriegszeiten hatten wir manchmal auch nachmittags Unterricht. An einem Abend auf der Rückfahrt hatte ich in einem Abteil des ersten Wagens hinter der Lok Platz gefunden. Draußen war es schon dunkel geworden. Ich hatte ein Schulheft auf den Knien und versuchte bei der spärlichen Beleuchtung ein bisschen Schularbeiten zu machen. Da wurde ich durch schrille Pfeifsignale aus meinen Gedanken gerissen.

Als ich aufstand, um aus dem Fenster zu sehen, wurde ich wieder in die Sitzbank zurückgedrückt, weil der Zug hart abgebremst wurde. Fast gleichzeitig machte unser Wagen einen kleinen Hopser. Als der Zug endlich hielt und ich mit den anderen Fahrgästen nach draußen krabbelte, traute ich meinen Augen nicht. Es passierte etwas, was sich wohl nur jemand vorstellen kann, der die Hungerjahre des Krieges und die schlimmen Zeiten der Nachkriegszeit persönlich miterlebt hat:

Ein junges Rind war offenbar von der Koppel ausgerissen und auf das Gleis geraten. Der Lokführer hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können, und die Dampflokomotive hatte das Tier bereits überrollt und teilweise zerfleischt. Nun lag es regungslos unter der Vorderachse des ersten Wagens, in dem ich mich aufgehalten hatte.

Nach anfänglichem Zögern setzte ein furchtbares Massaker ein. Wie die Ameisen stürzten sich die Fahrgäste auf das verendete Tier. Es waren überwiegend Männer, die von der Arbeit kamen. Aber ich sah auch einige Frauen darunter. Mit großem Kraftaufwand versuchten einige, mit ihren Taschenmessern Stücke aus dem Körper des Tieres herauszuschneiden. Aber das war offenbar nicht so einfach, mit einem kleinen Messer, das nicht besonders scharf war, ein Stück Fleisch abzutrennen. Die meisten hatten auch gar keine Messer und versuchten nun, auf andere Art an das Fleisch zu kommen. Zwei Männer hatten sich etwas Besonderes vorgenommen. Ich sah, dass sie ein von der Lok dicht am Rumpf halbwegs abgetrenntes Hinterbein durch heftiges gegenseitiges Drehen und Reißen vom Körper des Tieres abzutrennen versuchten. Die meisten Fahrgäste aber krochen unter der Dampflok und dem ersten Waggon herum und sammelten hastig die überall verstreut umherliegenden Fleischreste ein. Auch Innereien, die sich leichter abtrennen ließen, wurden nicht verschmäht.

Ich war geschockt und angeekelt von dem Treiben. Und obwohl auch ich wusste, was Hunger bedeutete, wäre ich auch im Besitz eines Messers einfach nicht in der Lage gewesen, mich an dieser blutigen Aktion aktiv zu beteiligen.

Die Fahrgäste wussten sehr wohl, dass sie sich hier an fremdem Eigentum vergriffen, aber die Verlockung, in dieser schweren Zeit, wo alle hungerten, hier an ein Stück Fleisch zu kommen, war einfach zu groß. Alles ging in hektischer Eile vonstatten, weil man das Eintreffen der Polizei oder des Eigentümers befürchtete.

Schrille Pfeifsignale kündigten an, dass der Zug weiterfahren würde. Die Fahrgäste stiegen hastig wieder ein und versteckten ihre Fleischfetzen unter den Bänken. Erst jetzt bemerkten sie, dass sie sich und ihre Kleidung über und über mit Blut und Fett besudelt hatten. Sie versuchten nun, sich notdürftig zu säubern, falls die Polizei doch noch erscheinen würde. Aber das geschah nicht. Als der Zug nach gut einer Viertelstunde die Fahrt einfach fortsetzte, als sei nichts geschehen, sah ich neben dem Gleis einen Mann mit einem Strick in der Hand umherlaufen, der dem Lokführer unverständliche Zeichen gab. Es war der Bauer, der sein entlaufenes Rind wieder einfangen wollte. Aber er fand nur noch Haut und Knochen vor.

Zigarrenrauch

von Fritz Schukat aufgeschrieben am 19.01.2005/red. 2011

Mein Opa rauchte gern Zigarren. Einmal fuhr er mit mir von Berlin nach Schlesien zu seiner ältesten Tochter. Die hatte dorthin geheiratet und wohnte nun in Sprottischdorf, einem winzigen Flecken in der Nähe von Sprottau. Das war im Sommer 1942 kurz vor meiner Einschulung. Ich war damals etwa sechseinhalb Jahre alt.

Mein Onkel bewirtschaftete in diesem kleinen Dorf mitten im tiefsten Schlesien, wo es damals noch keine befestigten Straßen gab, mit seiner Mutter eine kleine Bauerei, die er wohl nach dem Tod seines Vaters übernommen hatte. Wie und wo sich der Mann vom Lande und die Hauptstädterin kennen gelernt hatten, bleibt wohl für immer im Dunkel, das ist auch völlig unwichtig.

Die Tante war die älteste der vier Kinder meiner Großeltern, von denen zwei bereits verheiratet waren. Als sie ihren Bauersmann heiratete, war sie wohl schon über 30 Jahre alt. Meine Tante bekam als ordentliche „Bauersfrau“ erst einmal ihre Kinder, die waren damals, als wir die Reise dort hin machten, schon 3 und 5 Jahre alt, beides Mädchen, leider war noch kein Stammhalter angekommen. Die Tante arbeitete halbtags als Kontoristin in der Dorfmühle, aber bestimmt nicht, weil es sonst nicht gereicht hätte, sondern eher, weil sie sich als Städterin - sie war ja echte Berlinerin - nur bedingt auf dem Hof hätte nützlich machen können und soviel Arbeit gab es ja dort auch nicht. Der Onkel versorgte die kleine Bauerei, die gleich hinter dem Hof begann, allein und arbeitete gelegentlich ebenfalls in der Mühle als Mehlsackträger. Ich seh’ ihn noch mit weiß gepudertem Gesicht und einem Lederumhang auf der Schulter, auf dem er die Mehlsäcke zum Verladen wegtrug.

Nach Sprottau fuhren wir natürlich mit der Eisenbahn, es gab ja damals für lange Strecken kein anderes Verkehrsmittel. Wir fuhren in der 3. oder sogar der 4. Klasse. Das waren die Personenwagen, bei denen jedes Abteil zwei Türen jeweils auf der gegenüberliegenden Seite hatte. Und es gab keinen Gang, um auf die Toi zu gehen, die es in diesen Waggons wahrscheinlich auch gar nicht gab.

Die Reise ging über Sorau und Sagan nach Sprottau, wo wir aussteigen mussten. Irgendwie ging es dann weiter nach Sprottischdorf, ich weiß aber nicht mehr, ob wir laufen mussten oder abgeholt wurden.

Opa nahm natürlich ein Raucherabteil, um während der Fahrt seine geliebte Zigarre zu paffen. Er qualmte mit der Dampflok unseres Zuges regelrecht um die Wette. Qualm gab es also reichlich sowohl draußen wie drinnen! Wir saßen - jedenfalls auf den letzten Kilometern unserer Halbtagesfahrt - allein in dem Abteil. Man konnte zwar nicht in ein anderes Abteil gehen, die einzelnen Abteile waren jedoch nur durch halbhohe Wände von einander getrennt.

Es muss wohl dort in jedem Abteil geraucht worden sein, jedenfalls hat da dann solch ein Mief gestanden, dass mir irgendwann schwarz vor Augen wurde und ich ohnmächtig umfiel!

Ich erholte mich zwar bald, aber das war ein Schock fürs Leben. Ich kann noch immer keinen Zigarrenrauch ab und habe nie in meinem Leben eine Zigarre geraucht. Ob Brasil, Cuba oder ‚Matratze’, ich habe noch heute eine starke Aversion gegen Zigarrenrauch.

Mein Opa erzählte diese Geschichte noch oft und dann auch sehr genüsslich, wenn er wieder mal mit einer dicken Zigarre ordentlich viel Rauch machen konnte. Wie gesagt, das passierte im Jahre 1942, da war er etwa 60 Jahre alt - und der Opa ist erst im gesegneten Alter von 83 Jahren gestorben - viel Zeit also, mich nachträglich immer wieder in Verlegenheit zu bringen!

200 Eier in Wasserglas

Auszug aus dem Buch:

Vom Hitlerjungen zum Wanzenkoch (J ) (1944 ... 1945)

von Heinz Münchow

Ich komme sofort auf die Überschrift zu sprechen: Es soll wirklich „in“ Wasserglas" heißen. Näheres dazu später.

Nach wieder einmal überstandener Gelbsucht und nach einem Genesungsurlaub hieß es: Beim Ersatztruppenteil in Leipzig melden. Dort las mir ein Hauptmann meine Personalien vor. „Stimmt das alles, Soldat M.?“ – „Jawohl, Herr Hauptmann." – „Gut, dann warten Sie auf dem Flur!" Wir warteten, inzwischen zu fünft; dann erhielten wir jeder einen "Marschbefehl" mit dem Ziel RHEINBACH (in der Nähe von Euskirchen, in der Eifel). Wir waren zur Waffen-SS versetzt.

Wir benötigten mehrere Tage, um mit der Bahn an unser Ziel zu kommen. Laufend wurde der Bahnbetrieb durch Luftangriffe gestört. Endlich angelangt, hieß es: „Woher kommen Sie denn? Ach, von der Luftwaffe! Man sieht´s an Ihrem Haarschnitt" (Es hatte sich eingebürgert, dass man als Angehöriger der Luftwaffe einen längeren Haarschnitt trug als in anderen Waffengattungen.) „Sie gehen heute noch zum Friseur!" Und wir gingen. Der Friseur war auch Soldat, und so nebenbei bediente man sich seiner Spezialkenntnisse und -fähigkeiten. Meine vier Mitleidenden bat ich, zunächst einen Augenblick draußen zu warten. Zu dem Friseur sagte ich ein paar passende Worte: „Bitte fünfmal vorne Hindenburg-Bürste, hinten völlig kahl!'' Ja, aber ... ?" „Mach' man, das geht in Ordnung!" – „Na ja." Und meine Vier informierte ich: „Keine Proteste, es ist alles abgesprochen, bitte nur stillhalten!'' Fünf Bürstenhaarschnitte verließen den Salon, fünf bereiteten sich auf die an demselben Abend stattfindende Kinovorstellung im Saal des Ortes vor.

Treffen 19:55 Uhr vor dem Saal. 19:58 Uhr Einmarsch mit aufgesetzter Uniformmütze ganz nach vorn bis zur ersten Reihe (die ja erfahrungsgemäß meistens für Prominente freigehalten wird), Platz nehmen. Genau um 20:00 Uhr mit Beginn der Wochenschau: "Mützen ab! "Hinter uns ein lautes Stöhnen, man war geblendet!

Und nun: „Das Gewehr über!" Dieses Kommando ertönte am Morgen beim Antreten zum Exerzieren. Man hatte das "Schießgewehr" bei sich, und man befolgte dieses Kommando mit erstaunlicher Präzision - bis auf mich! „Treten Sie mal vor! Wer sind Sie denn?" „SS-Mann Münchow." „Und warum nehmen Sie nicht das Gewehr über?" „Weil ich diesen Gewehrgriff nicht gelernt habe." – „Woher kommen Sie? Ach ja, von der Luftwaffe! Welchen Gewehrgriff können Sie?" – „Keinen; ich kann nur das Gewehr mit dem Riemen über die Schulter hängen." Welche Schande für die gesamte Waffen-SS: Meinetwegen ist eine Waffen-SS-Einheit mit "umgehängtem Gewehr" zum Exerzieren ausgerückt! Doch Abhilfe war in Sicht. Da hat sich sogleich ein Spezialist im Offiziersrang von früh bis mittags mit mir beschäftigt, um mir „das Gewehr über!" beizubringen. Er gab sich die größte Mühe, ich ebenfalls; ja, ich wünschte ihm ein Erfolgserlebnis. Leider ist der Erfolg n i c h t eingetreten. Ich hab's nicht geschafft. Und so musste die Einheit wiederum das Gewehr umhängen!

Es war dann keine Zeit mehr, sich mit den Gewehrgriffen zu beschäftigen. Plötzlich gehörte ich zum Personal eines Horch-g-Zylinder-Funkwagens. Sender, Empfänger, Antenne auf dem Dach, Stromversorgungseinrichtung, alles vorhanden - und natürlich lachte mein Herz. Ich hielt mich sofort an den Funkgeräten fest - nach kurzer Zeit wusste ich Bescheid. Was mich störte - es war inzwischen Dezember 1944 geworden -, waren die niedrigen Temperaturen in der Natur u n d im Fahrzeug! Es hatte keine schließenden Seitentüren, sondern nur Zeltstoffplanen. Doch darüber nachzudenken, war müßig. Unser Fahrzeug wurde bei der Ardennen-Offensive eingesetzt. Fahren. Anhalten. Funken. Fahren und funken. Manchmal ganz lange halten und funken. Da hatte ich wieder eine Idee. Ob es zu schaffen war, innerhalb von höchstens fünf Minuten den Sender, den Empfänger, eine Batterie sowie Antennendraht aus dem Fahrzeug aus- und in ein Bauernhaus (neben dem warmen Ofen) einzubauen? Antennendraht aus dem Fenster über den nächsten Baum? Ja, es war zu schaffen. Jeder der Mitfahrer hatte seine Aufgabe und es klappte, ebenso bei Wiedereinbau ins Fahrzeug. Das war m e i n Protest gegen die niedrigen Temperaturen.

Und jetzt komme ich auf Wasserglas zu sprechen. Dieses Wasserglas ist kein Trinkglas, sondern eine farblose glibbrige Flüssigkeit. Wie steht es im Bertelsmann-Lexikon 1966?: „Eine wässrige, zähe, farblose Flüssigkeit, kolloide Lösungen von Natrium- oder Kaliumsilikat." Zu damaliger Zeit war es bekannt als Konservierungsmittel für Eier. Wir versuchten, mit unserem Funkwagen immer nur auf guten, unbeschädigten Straßen zu fahren. Schlaglöcher mussten wir möglichst vermeiden, denn hinten im Auto stand eine Steinkruke, gefüllt mit 200 Eiern in Wasserglas! Das war unsere Notverpflegung - für alle Fälle.

Blitz und Donner

von Ingeborg Eva Witt (Jahrgang 1919)

Diese beiden Begriffe gehören für mich zusammen wie „Max und Moritz“. Viele Menschen fürchten sich, wenn es blitzt und donnert. Sie haben Angst, dass der Blitz irgendwo einschlägt und es zu brennen anfängt. Andere Menschen wiederum schauen sich gern das Schauspiel am Himmel an.

Ich hatte ein besonderes Erlebnis im Kriegsjahr 1943. Es war ein schwüler, heißer Sommertag im August - wir warteten auf ein kühlendes Gewitter. Gegen Abend zogen tatsächlich schwarze Wolken auf, aber das Gewitter ließ auf sich warten.

In der Nacht gab es Fliegeralarm, wir mussten in den Luftschutzkeller gehen. Eigentlich hatte dieser Raum den Zusatz „Luftschutz“ nicht verdient, diese Bezeichnung verdient nur ein Bunker, der aus Beton gebaut wurde. Unser Keller hatte nicht einmal Stützbalken unter der Decke! Zur Ausrüstung gehörten ein Eimer mit Wasser und eine „Feuerpatsche“. Eine Feuerpatsche - das war ein Feudel an einem Stiel. Damit sollte ein eventuelles Feuer gelöscht werden. Dazu gab es noch eine Kiste mit Sand für den Fall, dass eine Brandbombe durch das Dach hindurch bis in den Keller fiel.

Während wir im Keller saßen, zog das erwartete Gewitter herauf. Wir hörten den Donner und gingen hinauf in den Garten und sahen ein grandioses Schauspiel - anders kann man es nicht bezeichnen. Das Mündungsfeuer der Abwehrgeschosse und die Blitze vermischten sich und waren nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Gleichzeitig vermischte sich der Donner mit den Bombeneinschlägen und dem Dröhnen der Tiefflieger.

Dieses „Gewitter“ wird mir immer in Erinnerung bleiben!

übernommen 05.06.2009

Aus Wikipedia:

Der fünfte Angriff in der Nacht vom 02. zum 3. August 1943 wurde vom Gegner bei tief hängender Wolkendecke und schwerem Gewitter durchgeführt. Er verteilte sich auf das ganze Stadtgebiet; zur Hauptsache wurde jedoch die Innenstadt in Mitleidenschaft gezogen.

Der 1.September 1939

von Ingeborg Eva Witt

Die Erinnerung an den 1. September 1939 ist bei mir tief verankert. Die vielen einschneidenden Veränderungen haben mein weiteres Leben verändert.

Ich wollte am 23. August 1939 meinen 20. Geburtstag ganz groß feiern. Die erste Enttäuschung, die ich dabei bekam, war die Absage von meinem Freund, der Soldat war. Er schrieb mir, dass seine Truppe auf dem Weg nach Ostpreußen sei, und er keinen Urlaub bekäme. Auch meine Klassenkameradinnen, die gerade ihre Dienstpflicht ausübten, schrieben mir, dass sie im Manöver seien oder Urlaubssperre hätten. Die kamen also auch nicht. Die Hälfte meiner Gäste war also verhindert, und so feierte ich dann den Geburtstag im kleinen Rahmen mit der Familie und ein paar Freundinnen.

Ich war sorglos und verschwendete keinen Gedanken an die politische Lage. Mein Vater, der die Nachrichten hörte und die politischen Geschehnisse beobachtete, war sehr besorgt und skeptisch über diese Lage. Er hatte immer das Gefühl, dass die ganze Entwicklung, wie sie geschehen war, auf einen Krieg hinführen würde. Ich war darüber böse mit ihm und schalt ihn als "alte Unke". Wie recht sollte er behalten! Doch ich schob den Gedanken, dass wir bald Krieg bekommen würden, einfach beiseite.

Der 1. September 1939 war für mich ein schreckliches Erwachen, denn die Gedanken, die ich bislang beiseite geschoben hatte, wurden Wirklichkeit. Nie vergesse ich die heisere, brüllende Stimme von Hitler, als er ins Radio schrie*: "Ab 5:00 Uhr wird zurückgeschossen!" Als ich das hörte, überzog mich eine Gänsehaut und ich war starr vor Entsetzen. Der erste Gedanke galt meinem Freund, den ich in Polen vermutete, denn wenn er schon aus Ostpreußen geschrieben hatte, war mir klar, dass er wohl zu der Truppe, gehörte, die in Polen einmarschieren würde. So war es auch, wie er mir später berichtete. Der Gedanke, dass zurückgeschossen wurde, war für uns unvorstellbar. Ich war so naiv und hatte all die Vorboten gar nicht beachtet.

Es kamen schon sehr früh die ersten Anordnungen, die in der Presse veröffentlicht wurden. Alle Dachböden mussten geräumt werden. Es durfte dort nur eine Kiste mit Sand stehen und ein Eimer mit Wasser, ein Leuwagen und ein Feudel. Das ist dann die sogenannte Feuerpatsche. Damit sollten die Funken der Brandbomben gelöscht werden. Wer den Feuersturm in Hamburg, wie ich, miterlebt hatte, dem kommt das noch heute wie Hohn vor. Man wollte uns weismachen, dass Funken von den Brandbomben, die durch das Dach fielen, damit gelöscht werden konnten. Brandbomben, die durch die Decke fielen, setzten sofort den ganzen Dachstuhl in Brand. Die meisten Brandbomben fielen sogar bis ins Erdgeschoss durch und dann stand das ganze Haus in Flammen. Auch die Keller mussten geräumt werden. Der Luftschutzwart ordnete an, dass ein Kellerraum als Schutzraum hergerichtet wurde. Das bedeutete, dass er leer geräumt werden musste und einige Sitzgelegenheiten aufgestellt wurden, damit man sich dann, wenn dort unten Schutz gesucht wurde, hinsetzen konnte. Die Kellerfenster, die nach außen gingen, mussten mit Brettern vernagelt, oder mit Sandsäcken gesichert werden. Eine Notbeleuchtung musste installiert werden. Albern ist auch aus heutiger Sicht die Markierung der Notausstiege gewesen. Es wurde mit weißer Farbe draußen am Haus ein Rahmen gestrichen. Da stand dann drauf "Notausstieg".

Wer später dann die eingestürzten Häuser gesehen hat, weiß, dass von diesen „Notausstiegen“ nichts mehr zu sehen war, denn die Trümmer lagen vor diesen Notausstiegen. Die Leute kamen, wenn schon, aus ganz anderen Schlupfwinkeln aus den Trümmern, nicht aus den Notausstiegen. Weil jedoch viele Hauskeller den Bewohnern zu unsicher waren, suchten sie lieber einen nahegelegenen Schutzbunker auf.

Die Einrichtung der Schutzräume und die Räumung der Dachböden waren an sich schon die Vorboten für die Luftangriffe, denn die Luftschutzwarte gingen schon Monate vorher durch die Häuser und kontrollierte, dass alles so war, wie es vorher angeordnet wurde.

Ab dem 1. September 1939 gab es auch die Anordnungen, alles zu verdunkeln, nämlich Straßen, Häuser, Bahnen. Für die Wohnungsinhaber bedeutete das, alle nach außen liegende Fenster mit schwarzer Pappe, schwarzen Vorhängen oder Rollos zu verdunkeln. Worauf zu achten war, dass die seitlichen Ritzen mit zusätzlichen Klammern vollständig abgedichtet wurden. Und somit fiel auch kein Lichtstrahl aus den Fenstern der Häuser. Die Straßenlaternen hatten dunkelblaue Glühlampen. Ebenso die Straßenbahnen. Die Nummernschilder waren kaum zu erkennen, weil alles in dunkler Farbe war. Es durfte überhaupt kein Lichtstrahl zu sehen sein, damit die feindlichen Flugzeuge keine Angriffsflächen hatten. Weil die Schaufenster nicht mehr beleuchtet, und die Straßen dunkel waren, war alles trostlos und deprimierend.

Wir Fußgänger trugen an unserem Revers phosphoreszierende Plaketten, damit wir uns nicht anrempelten. Kontrolliert wurde diese Verdunklung durch die Luftschutzwarte, die durch die Straßen ging. Wehe dem Wohnungsinhaber, bei dem aus dem Fenster ein kleiner Lichtstrahl zu sehen war. Genützt hat diese Verdunklung nichts, denn die Bomben trafen trotzdem die Häuser.

Bereits ab August 1939 wurden Bezugsscheine ausgegeben, mit denen man benötigte Waren einkaufen konnte. Es gab Bezugsscheine für Lebensmittel, Textilien, Schuhe, Rauchwaren usw. Als das bekannt wurde, haben sich viele Leute mit Vorräten eingedeckt. In meiner Familie war es leider anders gekommen. Meine Eltern waren verreist und meine Oma hütete bei uns ein.

Wir hatten Haushaltsgeld bekommen. Oma und ich beschlossen, sehr sparsam zu sein und meinen Eltern eine Freunde zu machen, wenn sie zurück kamen und wir eine Summe von dem Haushaltsgeld gespart hätten. Weil wir so naiv waren und uns gar nicht um die politische Lage gekümmert haben, war uns die Bedeutung der Bezugsscheine nicht bekannt. Wir kauften also normal ein und verbrauchten die vorhandenen Vorräte im Haus. Ich werde nie das Entsetzen meiner Eltern vergessen, als sie von der Reise kamen und wir ihnen freudig das ersparte Geld präsentierten, anstatt wie alle anderen, Vorräte „gehamstert“ zu haben. Wir mussten also gleich zu Anfang der Zuteilung, die kostbaren Lebensmittelscheine zum Einkaufen verbrauchen, während andere Familien ein Polster hatten. Die Rationen für Lebensmittel waren knapp bemessen. Im Krieg war es so eben ausreichend. Aus meiner Erinnerung waren Lebensmittelrationen so bemessen:

Es gab fünf verschiedene Einteilungen: Kinder, Säuglinge, stillende Mütter, Erwachsene und Schwerarbeiter. Es gab folgende Rationen für Erwachsene pro Tag:

Brot 500g

Nährmittel 50g

Fleisch 50g

Fett 20g

Zucker 30g

Kartoffeln 500g

Der Zeitpunkt der Vergabe wurde durch Presse und Aushang bekannt gegeben und war örtlich verschieden.

Das waren die einschneidenden Veränderungen im täglichen Leben: Rationierung der Lebensmittel, Verdunklung, Angst vor Fliegeralarm, Sorge um Angehörige im Krieg, Verminderung des kulturellen Lebens, Tanzverbot.

Das war das Leben nach dem nationalsozialistischen Regime!

Ingeborg Eva Witt, übertragen am 05.10.2009

*aus Wikipedia

Hitler sagte gegen 10:10 Uhr desselben Tages in einer im Rundfunk übertragenen Reichstagsrede:

„…Polen hat nun heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch durch reguläre Soldaten geschossen. Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen! Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten!“

Das Wort „Krieg“ war für den „Septemberfeldzug“ anfangs verboten.

Latein und Luftlage

von Heinz Münchow erstellt am 12.10.2006

Der zweite Weltkrieg „tobte“ nicht nur an Ost- und Westfront, auch die „Heimatfront“ wurde mehr und mehr betroffen. Besonders die Großstadtbewohner hatten unter Luftangriffen zu leiden. Und wenn nachts die Sirenen heulten, war der erste Blick zur Uhr: vor 22: 00 Uhr, am anderen Tag normaler Schulunterricht - nach 22:00 Uhr, späterer Unterrichtsbeginn.

Die Meldungen über die „Luftlage“ wurden regelmäßig über den Rundfunk verbreitet. Man konnte auch nachts in den Luftschutzkellern Gruppen von Menschen vor dem Radioapparat hockend beobachten.

Auch am Tage gab es Luftlagemeldungen. Wegen des Schulbesuches konnten wir die Meldungen natürlich nicht hören. Es wurde nach Möglichkeiten gesucht. Ein „Arbeitskreis Luftlage“ wurde heimlich gegründet und trat zusammen. Er sollte während des Unterrichts Radio abhören!

Erprobung im Latein-Unterricht bei Professor Gibbe. Man hatte ihn aus dem Ruhestand geholt. Er war kurzsichtig und schwerhörig und konnte sich bei jüngeren Menschen, insbesondere bei Schülern im Vor-Abitursalter nicht durchsetzen.

Wir hatten das erste Gerät gebaut. In Mutters Küche konnte eine Käseschachtel (aus Pappe) „beschlagnahmt“ werden. Radio-Bauteile konnte man kaufen. (Spule, Kondensatoren, Detektor-Kristalle, Draht, Buchsen usw...). Ein Draht zum Heizungskörper (als Erdung) ist schnell angeschlossen. Hurra, es funktioniert! Für die Tonwiedergabe verwendeten wir jeweils einen halben Doppelkopfhörer. Er wurde in der hohlen Hand versteckt, die Zuleitung durch den Ärmel geführt.

Es sind mehrere Käseschachtel-Empfänger gebaut worden. Sie verbesserten das Lateinstunden-Klima. Einmal entdeckte Prof. Gibbe einen Antennendraht. Im Gegensatz zu unseren Befürchtungen meinte er: „Ja, ja - es ist immer gut, Verbindung mit der Heizung zu haben!"

Ob er unsere Pläne durchschaut hatte?

Warten auf den Verlobten

von Ingeborg Eva Witt (Jahrgang 1919)

Der furchtbare Luftangriff liegt nun zwei Tage hinter uns. Heute am 30. Juli 1943 sollte hier bei meinen Eltern in Hamburg die Hochzeit sein. Die Gedanken, wo waren die auswärtigen Hochzeitsgäste, beschäftigten mich zwar, aber die größte Sorge war für mich, wo war Albert, mein Verlobter? Hatte er von den Angriffen auf Hamburg gehört? Es gab keinerlei Verbindungen, kein Telefon, keine Post, geschweige denn Telegramm-Übermittlung.

Es war wieder ein heißer Sommertag. Der Geruch von Verbranntem lag in der Luft. Rußflöckchen, Staub und Holzkohle wirbelten bei jedem Windstoß durch die Luft. Alles war rußig, schmutzig, schmierig. Und ich selber dreckig, verschwitzt, immer noch die gleichen Sachen am Körper seit fünf Tagen. Keine Gelegenheit zum Waschen. Das bisschen Wasser, was wir in Eimern vom Dovenhof geholt hatten, wurde sparsam zum Trinken verwendet.

Diese Tage waren nicht lebendig. Wir lebten in einer Art Schock, waren gleichgültig - mechanisch vielleicht. Meine Eltern und ich, Nachbarn und Bekannte, die vorbei kamen, alle standen oder saßen auf der Straße vor den beschädigten oder zerstörten Häusern. Immer der gleiche Gesprächsstoff: Wo sind unsere Verwandten in den anderen Stadtteilen? Leben sie, sind sie gerettet? Was wird nun aus der Hochzeit? Und dann im Hinterkopf der Gedanke, was wird in dieser Nacht passieren? Die Angst wurde immer größer, je mehr es auf den Abend zuging.

Meine Eltern bedrängten mich, dass ich wieder nach Lüneburg zurück gehen sollte. Sie sagten klar und unerbittlich, wenn sie beim nächsten Bombenangriff ums Leben kämen, sollte ich wenigstens außer Gefahr sein und mich um meine jüngere Schwester kümmern, die in Schles-wig-Holstein im Arbeitsdienst war. Sie bedrängten mich so sehr, nein - sie befahlen mir regelrecht, Hamburg zu verlassen. Ich gehorchte schließlich und machte mich auf den Weg.

Züge fuhren nicht. Der Hauptbahnhof war überfüllt mit Hamburgern, die ihre Wohnungen verloren hatten und außerhalb Hamburg zu Verwandten wollten. Sie warteten geduldig mit den wenigen gerette-ten Habseligkeiten auf den Bahnsteigen, Treppen und in der Wandel-halle, ob und wann doch einmal ein Zug fahren würde. Es war ein einziges Chaos.

Ich entschloss mich, zu Fuß nach Harburg zu gehen. Von dort sollten noch Züge fahren. Ich lief, so gut es ging, durch die zerstörten Straßen Hammerbrooks und Rothenburgsort, dann über die Elbbrücken in Richtung Harburg. Diesen Fußmarsch werde ich niemals vergessen. Ich habe die glühenden Koksberge in den Trümmern gesehen, wo vorher die Kohlenhandlungen waren, die rauchenden Steinhaufen der zerstörten Häuser und noch nicht abgeholte tote Menschen. Sie lagen zum Teil zusammengeschrumpft am Wege. Es war grauenvoll, und mir wurde übel.

In Harburg war kaum etwas von den Luftangriffen zu sehen, da war auch der Bahnhof noch im Betrieb. Ich bekam irgendwann einen Zug. Nach Fahrplan fuhr sowieso nichts mehr. Der Zug fuhr Richtung Süden und sollte auch in Lüneburg halten.

Dort tat sich für mich eine neue, fast heile Welt auf. Der Kontrast zwischen Hamburg und Lüneburg war unfassbar. In Lüneburg ein strahlend heißer Sommertag, saubere Menschen und saubere Straßen. Als ich in das Haus kam, in dem ich als Untermieterin zwei Zimmer hatte und als erstes nach einem Bad lechzte, da konnte ich das kaum fassen. Hier gab es ein weißes, herrliches Badezimmer, warmes und kaltes Wasser, keinen Staub und keinen Mörteldreck. So nah an dem fast zerstörten Hamburg und trotzdem so heil und sauber war alles.

Doch nun begann die Ungewissheit: was wird werden, wo ist Albert? Weiß er, dass ich in Lüneburg bin? Er war doch nach Hamburg beurlaubt, dort war die Hochzeit geplant. Es waren schlimme Tage in Lüneburg. Ich war für die Heirat beurlaubt, hatte keinen Dienst. Es sollte ja eine Hochzeitsreise werden. Und nun dieses Warten - was wird?

Die Tage in Untätigkeit zu verbringen, war grässlich. Ich nahm dankbar die Aufforderung meiner Vermieterin an, beim Einkochen der Beeren aus dem Garten zu helfen. Ich wagte mich ja nicht aus dem Haus. Wartete immer nur auf den einen Telefonanruf. So vergingen drei lange Tage. Nun war schon der 3. August. Da war einer der ganz seltenen Luftangriffe auf Lüneburg. Wir saßen im Keller der Villa meiner Vermieter. Das Getöse der Flak - der Flugabwehrkanonen - störte mich nach den Erlebnissen in Hamburg überhaupt nicht mehr. Es kam ein schweres Gewitter über Lüneburg und der Donner und das Geschützdröhnen vermischten sich. Ich fühlte ich mich in diesem Keller aber sicherer als in dem engen Luftschutzkeller bei den Eltern in Hamburg. Da hörte meine Vermieterin, Frau H., oben im Erdgeschoss das Telefon läuten. Sie wollte hinauf gehen, aber ich bat sie, im Keller zu bleiben. Es waren schon einige Bomben gefallen, und in unserem Keller hatte es schon ganz heftig gewackelt. Ich wollte nicht, dass sie sich in Gefahr begibt, weil ich ja immer noch auf den einen Anruf wartete. Aber Frau H. wollte doch gehen, denn es hätte auch ihr Mann sein können. Sie ging dann doch hoch zum Telefon und kam in den Keller zurück mit der Mitteilung: „Fräulein Nettelmann, Ihr Verlobter war am Telefon. Er ist am Lüneburger Bahnhof und wird nach der Entwarnung hierher kommen!“

Sonst war mir die Entwarnung immer egal, ich verschlief sie meistens. Nun konnte ich die Zeit aber kaum abwarten. Woher wusste Albert denn, dass ich in Lüneburg war? Das war jetzt unwichtig. Es war ein kaum beschreibbarer Augenblick - unser Wiedersehen nach fast zwei Jahren Trennung!

Wir drei feierten bei einer Flasche Sekt, die eigentlich für die Hochzeit organisiert war, dieses glückliche Wiedersehen.

Aus Wikipedia:

"...Hamburg wurde in der Nacht zum 25. Juli 1943 und am Nachmittag des gleichen Tages, ferner in den Nächten vom 27. zum 28. Juli 1943, vom 29. zum 30. Juli 1943, sowie vom 2. zum 3. August 1943 jeweils mehrere Stunden von insgesamt etwa 2.500 bis 2.700 Flugzeugen angegriffen.“

Alltag 1943

von Annemarie Lemster

Die Bombenangriffe auf Hannover wurden im Jahr 1943 immer stärker. Mein Vater kämpfte an der Kriegsfront. Meine Mutter lebte mit uns drei Kindern in der Innenstadt von Hannover. Mein Bruder war sechzehn Jahre und musste schon zu den Flakhelfern.

Wir wohnten über einem großen Kolonialwaren-Geschäft. Die Kellergewölbe in diesem Haus hatten alle sehr dicke Mauern, sodass wir bei Fliegeralarm nicht in die öffentlichen Luftschutzbunker laufen mussten. Abends wurden alle Fenster peinlich genau verdunkelt. Es durfte kein Licht nach draußen fallen.

Beim Schlafengehen mussten alle Kleidungstücke ordentlich in der Reihenfolge abgelegt werden, damit man sie bei nächtlichem Alarm schnell wieder anziehen konnte, auch ohne Licht.

Es war der 9. Oktober 1943, da hatte ich - fünfjährig - mein schlimmstes Kriegserlebnis.

Wieder einmal heulten die Sirenen auf. Meine Mutter weckte mich und es hieß in aller Eile anziehen und in den Keller. In der Ferne hörten wir die ersten Bomben fallen. Ich saß auf einem Sack Mehl. Neben mir standen die mit Wasser und Sand gefüllten Eimer. Dieses war Pflicht. Sie mussten in jedem Keller zur ersten Brandbekämpfung bereitstehen. Vor mir lagen die von mir so gehassten Gasmasken. Bei Proben habe ich immer geschrien, wenn ich diese aufsetzen sollte. Sie machten mir Angst.

Die Bombenabwürfe kamen immer näher. Dieser Angriff war furchtbar. Es dröhnte in meinen Ohren. Die alliierten Flugzeuge legten ganze Bombenteppiche. Ich hörte meine Mutter sagen: „Sie kommen immer näher, diesmal bekommen wir auch etwas ab.“

Da passierte es.

Direkt vor unserem Kellerfenster war eine Phosphorbombe gefallen. Es war furchtbar. Der Druck dieser Bombe hatte uns alle erfasst. Ich, die nie eine Gasmaske aufsetzen wollte, schrie aus Leibeskräften nach ihr. Meine Mutter erzählte mir später einmal, sie habe mir beim Aufsetzen ganze Haarbüschel herausgerissen. Davon hatte ich in meiner übergroßen Angst nichts bemerkt.

Es waren mit uns noch einige Leute im Keller, die versuchten, mit Säcken und anderen Gegenständen das Fenster zu verbarrikadieren. Noch heute sehe ich vor meinen Augen, wie meine Mutter von dem Druck herabfallender Bomben immer wieder vom Kellerfenster ins Innere geschleudert wurde. Alle schrien. Ich hörte immer nur: „Wir müssen das Fenster dicht machen.“

Auf unser Haus war auch eine Bombe gefallen, aber das starke Gewölbe hatte gehalten. Die Bomber zogen ab und hinterließen ein anderes furcht-erregendes Geräusch. Es brannte. Jemand kam und sagte:„Wir müssen hier heraus, im Lager brennt schon der Zucker.“ Es gab kurze Diskussionen über das Für und Wider des Verlassens des Kellers. Meine Mutter wollte unbedingt raus. Sie sagte immer wieder: „Ich will nicht hier drinnen ersticken.“

Nun wurden Bettlaken nassgemacht und jeder bekam eines umgehängt. Meine Mutter fasste mich an eine Hand. In meiner anderen Hand war die für mich bestimmte Tasche. Jeder hatte ein paar wichtige Dinge zu tragen, so auch ich mit meinen fünf Jahren. In der anderen Hand meiner Mutter war ihre Tasche, an diese musste meine dreizehnjährige Schwester fassen. Immer wieder schärfte Mutti uns ein, niemals loszulassen, auch wenn wir mal fallen sollten.

Wir verließen den Keller. Ich weiß heute nicht mehr, ob ich geweint oder geschrien habe. Ich weiß nur, meine Angst war riesengroß. Noch heute, beim Aufschreiben dieser Geschehnisse, spüre ich etwas von dieser Angst.

Unser Haus brannte lichterloh. Auf der Straße floss in den Straßenbahnschienen der brennende Phosphor und aus den Fenstern der gegenüberliegenden Geschäftshäuser schlugen - für mich - unendlich große Feuerschwaden heraus. Alles wurde noch begleitet von einem ohrenbetäubenden Orkan. Meine Mutter trieb uns immer wieder zur Eile an. Sie wusste, lange konnten uns die nassen Laken nicht mehr schützen.

Noch heute glaube ich, in meinem Leben nie wieder so schnell gelaufen zu sein, wie damals. Ich war ja erst fünf Jahre alt. An der brennenden Marktkirche vorbei erreichten wir die Masch mit ihrem See.

Wir waren dem Inferno entkommen.

erstellt am 28.08.1999

Siehe auch Randbemerkungen zu der Geschichte „Trümmer“.

Dort lesen Sie weiteres zu den Luftangriffen auf Hannover. In der Nacht vom 8./9. Oktober 1943 wurde bei dem schlimmsten Luftangriff der Alliierten praktisch die gesamte Altstadt Hannovers in Schutt und Asche gelegt.

F.Sch.

WARUM

von Annemarie Lemster

21.März 2003. Es ist 23.00 Uhr. Seit Stunden sitze ich vor dem Fernseher und verfolge die Bilder, die uns aus dem Irak übermittelt werden. Ich habe Angst. Es kommt ein Gefühl in mir hoch, das ich fast 60 Jahre verdrängen konnte. Diese Detonationen, diese Explosionen, Feuer, Qualm und Leuchtfeuer am Himmel. Mir ist nicht gut.

Immer wieder die Frage in mir W A R U M ? Ich kann und will all dieses, was sich dort im Irak in diesem Augenblick abspielt, nicht bewerten. „Abspielt“ ist kein gutes Wort, denn ein Spiel ist das, was ich hier sehe, nun wirklich nicht. Mir fehlt in diesem Augenblick der passende Ausdruck.

Meine Gefühle sind anderer Art. Ich spüre die gleiche Angst, die ich vor 60 Jahren als 5-Jährige im Luftschutzkeller sitzend hatte. Vor meinen Augen sehe ich Kinder, die dort, genau wie ich damals, irgendwo in einem Keller sitzen und die Welt nicht mehr begreifen. Ich spüre die Hitze des Feuers und schmecke den Qualm in meinem Mund. Ich wünsche mir „Bitte, kein Kind soll so etwas erleben“ und ich weiß gleichzeitig, diese Bitte ist Unsinn. Es gibt keinen Krieg ohne Opfer. Ich sehe Panzer, Flugzeuge und Soldaten und frage mich immer wieder: W A R U M ?

Vor etwa fünf Jahren habe ich meine Geschichte aufgeschrieben und geglaubt, nach so langer Zeit hätte ich meine Kindheitserlebnisse unter "...es war einmal" abgelegt. Die letzten Stunden haben mir gezeigt, 60 Jahre sind eine lange Zeit, aber nicht lang genug für solch schreckliche Kindheitserinnerungen.

Wir wohnten in der Schuhstraße Nr. 2 und sind gleich bei den ersten Angriffen auf Hannover ausgebombt worden. Meine Eltern mit uns drei Kindern, hatten alles verloren und fanden in Sarstedt, bei meinen Großeltern eine bescheidene Unterkunft. Auf gutes Zureden vom Chef meines Vaters, der im Krieg war, zog meine Mutter mit uns wieder nach Hannover in die Schmiedestraße. Nun wohnten wir im Haus der Kaffee-Rösterei und Kolonialwaren Carl Capelle, gleich neben dem Leibniz-Haus, das damals noch in der Schmiedestraße stand. Meine Erlebnisse habe ich in dem Buch "erlebt -erkannt-erinnert" - Zeitzeugen schreiben Geschichte(n), das vom Seniorenbüro Hamburg e.V. verlegt wird, aufgeschrieben. Es wird im Sommer 2003 erscheinen.

Die Bombenangriffe auf Hannover wurden im Jahr 1943 immer stärker. Mein Vater kämpfte an der Kriegsfront. Meine Mutter lebte mit uns drei Kindern in der Innenstadt von Hannover. Mein Bruder war 16, meine Schwester 13 und ich 5 Jahre alt. Wir wohnten - wie oben erwähnt - über dem großen Kolonialwaren Geschäft von Carl Capelle. Die Kellergewölbe in diesem Haus hatten alle sehr dicke Mauern, sodass wir bei Fliegeralarm nicht in öffentliche Luftschutzbunker laufen mussten.

Abends wurden alle Fenster peinlich genau verdunkelt. Es durfte kein Licht nach draußen fallen. Beim Schlafengehen mussten alle Kleidungsstücke ordentlich in der Reihenfolge abgelegt werden, dass man sie bei nächtlichem Alarm schnell wieder anziehen konnte, auch ohne Licht. Es war der 9. Oktober 1943*, da hatte ich Fünfjährige mein schlimmstes Kriegserlebnis. Wieder einmal heulten die Sirenen auf. Meine Mutter weckte mich und es hieß in aller Eile anziehen und ab in den Keller. In der Ferne hörten wir die ersten Bomben fallen. Ich saß auf einem Sack Mehl. Neben mir standen die mit Wasser und Sand gefüllten Eimer, das war Pflicht. Sie mussten in jedem Keller zur ersten Brandbekämpfung bereitstehen. Vor mir lagen die von mir so gehassten Gasmasken. Bei Proben habe ich immer geschrien, wenn ich sie aufsetzen sollte. Sie machten mir Angst.

Die Bombenabwürfe kamen immer näher. Es dröhnte in meinen Ohren. Die feindlichen Flieger legten ganze Bombenteppiche. Ich hörte meine Mutter sagen: "Sie kommen immer näher, diesmal bekommen wir auch etwas ab." Da passierte es. Direkt vor unserem Kellerfenster war eine Phosphorbombe gefallen. Es war furchtbar. Der Druck dieser Bombe hatte uns alle erfasst. Ich, die nie eine Gasmaske aufsetzen wollte, schrie aus Leibeskräften nach ihr. Meine Mutter erzählte mir später, sie habe mir beim Aufsetzen ganze Haarbüschel heraus gerissen. Davon hatte ich in meiner übergroßen Angst nichts gemerkt. Es waren mit uns noch einige Leute im Keller. Sie versuchten, mit Säcken und anderen Gegenständen das Fenster zu verbarrikadieren. Noch heute sehe ich vor meinen Augen, wie meine Mutter von dem Druck der herabfallenden Bomben immer wieder vom Kellerfenster ins Innere des Kellers geschleudert wurde. Alle schrien. Ich hörte immer nur: "Wir müssen das Fenster dicht machen!" Auf unser Haus war auch eine Bombe gefallen, aber das starke Gewölbe hatte gehalten. Die Bomber zogen ab und hinterließen ein anderes, furchterregendes Geräusch. Es brannte. Jemand kam und sagte: "Wir müssen hier heraus, im Lager brennt schon der Zucker." Es gab kurze Diskussionen über Für und Wider des Verlassens des Kellers. Meine Mutter wollte unbedingt heraus. Sie sagte immer wieder: "Ich will hier drinnen nicht ersticken." Nun wurden Bettlaken nass gemacht und jeder bekam eins umgehängt. Meine Mutter fasste mich an eine Hand, in meiner anderen Hand war die für mich bestimmte Tasche. (Jeder hatte ein paar wichtige Dinge zu tragen. So auch ich mit meinen fünf Jahren). In der anderen Hand meiner Mutter war ihre Tasche, an diese musste meine dreizehnjährige Schwester fassen. Immer wieder schärfte Mutti uns ein, niemals loszulassen, auch wenn wir mal fallen sollten. Wir verließen den Keller.

Ich weiß heute nicht mehr, ob ich geweint oder geschrien habe. Ich weiß nur, meine Angst war riesengroß. Noch heute beim Aufschreiben dieser Geschehnisse spüre ich etwas von dieser Angst. Unser Haus brannte lichterloh. Auf der Straße floss in den Straßenbahnschienen der brennende Phosphor und aus den Fenstern der gegenüberliegenden Geschäftshäuser (ehemals „Sternheim“) schlugen für mich unendlich große Feuerschwaden heraus. Alles wurde noch begleitet von einem ohrenbetäubenden Orkan. Meine Mutter trieb uns immer wieder zur Eile an. Sie wusste, lange konnten uns die nassen Bettlaken nicht mehr schützen. Noch heute glaube ich, in meinem Leben nie wieder so schnell gelaufen zu sein. Ich war ja erst fünf Jahre alt. An der brennenden Marktkirche vorbei erreichten wir die Masch mit ihrem See.

Wir waren dem Inferno entkommen.

aufgeschrieben im Frühjahr 2003

*siehe Bemerkungen zu der Geschichte „Trümmer“: der schlimmste Luftangriff wurde von den Alliierten in der Nacht vom 8./9. Oktober 1943 geflogen. Dabei wurde fast die gesamte Altstadt Hannovers in Schutt und Asche gelegt.

Fritz Schukat im Mai 2011

Nach dem Abi, Studium? Nein!

von Ingeborg Nygaard aufgeschrieben am 21.01.2004

April 1940! Das Abi-Zeugnis endlich in der Tasche, das vorgeschriebene praktische Jahr wird an der Staatl. Frauenschule und R.A.D. (Reichsarbeitsdienst) abgeleistet, nun soll das Studium beginnen! Aber.... wir hatten Krieg! Zu diesem Zeitpunkt waren wohl fast alle Deutschen davon überzeugt, dass er bald vorbei sein würde.

In langen Gesprächen mit meinem Vater kamen wir überein, dass ich für die „kurze Zeitspanne bis Kriegende“ mit dem Studienbeginn noch abwarten und in der Zwischenzeit etwas machen sollte, was mir im Leben immer zu Gute kommen würde. Und so belegte ich einen Halbjahreskurs auf der Fremdsprachenschule Rackow in Hamburg als fremdsprachliche Korrespondentin (mit Grundkenntnissen der Büroarbeit).

Bis Oktober 1940 hatte sich die Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende als Illusion herausgestellt. Die Vorschriften im täglichen Leben waren härter geworden. Besonders auch der Arbeitsmarkt unterlag strengen Regulierungen. Dienstverpflichtungen waren bereits an der Tagesordnung. Über die Schule gelangte ich zu einer Anfrage einer Im- und Exportfirma für Maiblumentreibkeime und Blumenzwiebeln etc., die auf diesem Wege eine Mitarbeiterin mit guten Fremdsprachenkenntnissen suchte und durch den damals noch sehr erwünschten Außenhandel, auch die Genehmigung zur Einstellung einer Kontoristin erhalten hatte. Ich rief dort an und konnte nach einem persönlichem Gespräch mit meiner Einstellung rechnen, sofern – nun mehr ich – vom Arbeitsamt eine Genehmigung dafür bekommen würde! Es klappte und ich konnte am 08.10.1940 ins Berufsleben starten.

An ein Studium war nun nicht mehr zu denken. Aber ich hatte eine sehr interessante Tätigkeit gefunden, die meinen Lebensweg bis 1945 bestimmte. Im Gegensatz zu einer befreundeten Mitschülerin der Fremdsprachenschule! Sie hatte mit mir die Anfrage der Im- und Exportfirma bekommen, aber kein Interesse dafür gehabt. Sie wohnte in Elmshorn und die Firma hatte ihren Sitz hinter Bergedorf in den Vierlanden – das ist auch heute noch eine kleine Weltreise! Sie wurde ein paar Tage später, aber auch noch im Oktober 1940 zur Luftwaffe dienstverpflichtet und war den ganzen Krieg über Luftwaffenhelferin.

Nationalfeiertag

von Jürgen Hühnke aufgeschrieben im Frühjahr 2003

Die Erinnerung hält oft sehr klar umrissene Bilder im Gedächtnis fest, die sich freilich in der Regel nicht eindeutig datieren lassen. Demgegenüber kann ich, ohne sehr genaue Vorstellungen davon zu haben, konkret sagen, was ich am 14. Juli 1944 gemacht und erlebt habe: Ich war mit meinen neun Jahren Gast in der Baracke, in der „unser" Franzose Alphonse untergebracht war, wenn er nicht bei meinem Großvater arbeitete oder mit ihm Apfelschnaps brannte. Ich weiß noch, dass die französischen Kriegsgefangenen zu ihrem Nationalfeiertag ein rauschendes Fest begingen, doch ist mir die Marseillaise, wie sie aus den Männerkehlen erklungen haben mag, nicht erinnerlich. Die Männer hatten die sumpfigen Wiesen ringsum offenbar abgegrast und den Störchen ganze Monatsrationen an Fröschen weggefangen, die jetzt aus einer großen Pfanne dufteten. Auch diese Spezialität der cuisine gaulloise hinterließ bei mir keine Geschmackserinnerung. Einzig die Rhabarbertorte, ein grün-violettes, pampsiges, wohl mit mehr als reichlich Fett zubereitetes Naschwerk, hat einen Eindruck hinterlassen; denn sie lag mir lange im Magen.

Dass ich überhaupt in dieses Kriegsgefangenenlager hineingekommen bin, muss daran gelegen haben, dass die Soldaten der Wachmannschaft mich gut kannten, da sie fast täglich an unserem Hause vorbeikamen und sich einluden, wenn ihre Nasen erschnupperten, dass meine Großmutter wieder einmal ihre vorzüglichen Kartoffelpuffer zubereitet hatte. Nur eine Woche, später nach dem Stauffenberg-Attentat, wäre mir der Zutritt wohl verwehrt worden.

Kalte Dusche

von Jürgen Hühnke erstellt am 20.09.2010

Die Bahnlinie Hamburg-Cuxhaven war in Stade durch zwei Endmoränen-Hügel hindurch gelegt worden, zwischen dem Schwarzen Berg und dem Hohen Wedel. Ein wenig schräge zu letzterem hinauf verlief der Weg von meines Großvaters Obstplantage zur Kreisstraße, parallel zum Bahndamm. Bevor man ganz oben angelangt war, befand man sich mit den Zügen auf gleicher Höhe.

Hier war der Punkt, an dem 1944 eine Bombe ein gewaltiges Kraterloch in den Weg gerissen hatte. Vom Explosionsdruck war im Haus des Tischlers der Schornstein geborsten und hatte der schwere Kachelofen meine Spielfreundin Inge und ihre Großmutter erschlagen.

Hier war auch die Stelle, an der mir im eiskalten Winter 1947 der pure Schweiß durchs Gesicht rann. Großvater und ich kämpften uns nämlich die etwa 250 Meter des Weges durch schulterhohen Schnee mit Schaufeln zur Straße durch.

Und an dieser Stelle hatte es im Winter 1945 eine kalte Dusche für einen Pulk von herumlungernden Leuten gegeben, die keineswegs Eisenbahnfreaks waren. Diese zeittypischen Bettler standen dort nämlich herum, weil oft Züge vorbeikamen - ob Sonderzüge, weiß ich gar nicht -, mit denen britische Soldaten vom Heimaturlaub in merry old England über Cuxhaven in ihre Standorte zurückkehrten. Von den "Tommys" erwarteten die Wegelagerer kleine fliegende Gaben, meist Zigarettenpäckchen, einige auch eine Tafel Cadbury oder Kaugummis. Mir flog aber an anderer Stelle des Bahndamms ein eingewickeltes Frühstücksbrot zu, ein Sandwich, feines Weizenbrot - unsere Bäuche blähten sich sonst von Maisbrot, bloß weil man die Amerikaner dringend um "corn" gebeten hatte -, ein Sandwich also, sicherlich liebevoll von einer Bonny Over The Ocean geschmiert, dick mit Butter und Brombeermarmelade.

Die Aufläufe hier am Wege wuchsen mit der Zeit an. Manche der Leute litten wahrlich Hunger, die meisten aber unter Nikotinentzug, machten sich für ihre Sucht vor aller Welt zu Affen. Die Zuginsassen schienen jene Punkte an der Strecke zu kennen, wo sie den miserable German beggars huldreich etwas zuwerfen konnten, etwa wie Karnevalsprinzen Bonbons verstreuen.

Die Menschenpulks an solchen Punkten waren den Lokführern ebenfalls bekannt - und lästig. Eine Lokomotive verfügt bekanntlich über große Mengen Wassers, das notfalls am nächsten Bahnhof nachgetankt werden kann. Also hielten die Lokführer eines Tages einen dicken Schlauch mit einer aufmontierten Feuerspritze aus dem Tender und bescherten das Volk mit dem unter starkem Druck stehenden Nass. Falls der Leser sich meinetwegen sorgt, sei gesagt, dass ich an besagtem Tage trocken und nicht mit einer Lungenentzündung nach Hause kam.

Flugblätter

von Jürgen Hühnke erstellt am 01.09.2003

Der Raum, in dem ein Kind aufwächst, wird allgemein Heimat genannt, worunter zumeist ein bestimmter Landstrich verstanden wird, konkreter eine bestimmte Ortschaft. Eine geographisch kleinere Einheit ist das Milieu, etwa Schrebergarten, Hinterhöfe oder eine Arbeitersiedlung. Noch differenzierter ist eine geographische Einheit, die ich Erfahrungsraum nennen möchte, der Raum, in welchem ernsthaft wie auch spielerisch die Welt aus kindlicher Warte erfahren und erlebt wird. Soll ich meine Heimat bestimmen, so verstehe ich mich als Mensch von der Waterkant, vom Ufer der Unterelbe, konkret aus der alten Hansestadt Stade. Als mein heimatliches Umfeld sehe ich freilich nicht die Elbmarschen, sondern den darin übergehenden Rand der so genannten Stader Geest.

Meinen Erfahrungsraum nenne ich einen großen Obsthof, den mein Großvater mütterlicherseits 1933 anlegte, nachdem ihn, den SPD-Senator der Stadt, die Nationalsozialisten aus seiner Funktion als Kreisinspektor mit der Aufgabe, die kaufmännische Verwaltung des Krankenhauses zu betreiben, abgesetzt hatten. Für den gelernten Feinkostkaufmann aus Hamburg-Hammerbrook, der seine Militärdienstzeit als Sanitätssergeant in Kamerun verbracht hatte, fand sich keine andere Möglichkeit zu überleben, als - wie damals viele - sich eine neue Existenz zu gründen, beginnend mit der Geflügelzucht; sein Schwager, ein Baumeister, streckte das Kapital vor.

Die Plantage, umgeben von einer Haselbuschwand mit Wall und Graben, umfasste etwa sechs Hektar Sauerkirsch- und Apfelbäume samt einem kleinen Anteil an Birnen. Renekloden und Mirabellen. Zur ökonomischen Diversifikation gehörte ferner die Nutzung von je einem Hektar Spargel und Erdbeeren, zwischen den Schattenmorellen auch rote und schwarze Johannisbeeren, dazu mehrere Bienenvölker.

Den Kern des Obsthofes bildete außer dem Haus der so genannte Hühnerstall, ein barackenähnlicher, teerpappegedeckter rotbrauner Holzbau von etwa zweihundert Metern Länge und fünf Metern Breite. Die Baracke war anfangs tatsächlich Hühnerstall gewesen für zweitausend Stück weiße Leghorn, doch hatte alsbald das Unglück in Form der Hühnerpest die Bestände radikal dezimiert. Die langen Raumeinheiten mit zementiertem Fußboden dienten daher nur noch zum Teil der Hühnerhaltung, zum Teil auch meinen ersten Versuchen radzufahren, wobei ich nach der Melodie "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" die große Werkbank meines Urgroßvaters, eines Zimmermanns, umkurvte. Ansonsten diente das Gebäude vornehmlich der Lagerung von Obst.

In diesem Obsthof mit seinem Hühnerstall entfaltete sich meine kindliche Welt. Ein Kind konnte dort nicht nur hervorragend spielen, sondern wuchs auch auf vielfältige Weise in Aufgaben und Pflichten hinein. Da war das sogenannte Spreenhüten, das Verjagen der kirschengierig einfallenden Stare. Da war das mühsame Reinigen der Umfassungsgräben oder, noch mühsamer, das Bewässern der Erdbeeren, für das man Hunderte von Gießkannen aus der viele Hektoliter fassenden Zisterne unterm Hühnerstall per Hand vollpumpen und aufs Feld schleppen musste Da war das Pflücken des Obstes und die Sortierung der Goldparmäne, Signe Tillisch oder Coxorange in die Handelsklassen A,B,C und D.

Oder ich stellte Naturbeobachtungen an und bekam bald heraus, dass Fasanen als Wohnsitz mit Vorliebe die oft wirr verästelten Cox auswählten.

Das Milieu, in dem ich groß wurde, meine Verwandtschaft, hatte das Gepräge einer Großfamilie - bei nur geringer patriarchalischer Tendenz. Am Tisch saßen:

Urgroßmutter, Urgroßvater, Großmutter als Köchin und Hausfrau, Mutter, Tante, Schwester, zwei russische Kriegsgefangene, beide Iwan geheißen, der Franzose Alphonse und Anton Draskowic, ein arroganter und parfümierter jugoslawischer Oberst - und, natürlich, ich. Hier saß also quasi eine ganze Menschheitsfamilie beisammen.

Selbstverständlich wirkten auch die politischen Verhältnisse in meinen Erfahrungsraum hinein. Einmal wurde ich Zeuge, wie SS-Leute einen aus einem nahen Lager entlaufenen russischen Kriegsgefangenen jagten und abknallten.

Nach Bombennächten lagen überall Stabbrandbomben herum und Lametta, wie man die von den "Tommys" zur Behinderung der Luftabwehr abgeworfenen Stanniolstreifen nannte. Oder es lagen zu Dutzenden Flugblätter herum. Ich wusste, dass man sie eigentlich nicht lesen durfte. Aber in die Plantage kamen keine bärbeißigen Kontrolleure, die mich vom Lesen der Feindpropaganda hätten abhalten können. Ob ich mit meinen acht, neun Jahren allerdings verstanden habe, was mir die Flugblätter sagen wollten, sei dahingestellt - mir kann es auf das Recht zu lesen an und für sich an. Der Erfahrungsraum Obsthof verlieh mir als ein geschützter Raum das Privileg, Fremdflugblätter zu konsumieren.

Meine Erziehung hatte einen durchaus freiheitlich-humanistischen Charakter. Ich erinnere mich, dass einmal, um 1944, Verwandte zu Besuch kamen, mit denen wir ins Kino gingen. In der Wochenschau wurde ein Ausschnitt aus dem Geschehen auf dem Japanischen Kriegsschauplatz gezeigt, und einer meiner Onkel sprach abschätzig von "Japsen", was mir weh tat, auch wenn es bei mir keine Regung von Solidarität mit den östlichen Waffenbrüdern gab.

Zu alledem passte aber die ab 1945 einsetzende politische Umkehr meines Großvaters beileibe nicht und die damit verbundene ideologische Erziehung: Er wurde Kommunist. Eigentlich hatte er seine revolutionäre Phase längst hinter sich, indem er 1919 mit einem kleinen Trupp von Arbeiter- und Soldatenräten in Stade einmarschiert war, woraufhin die Bürger eiligst Fenster und Gardinen geschlossen hatten. Jetzt wurde er radikaler Sozialist und glühender Anhänger des Josef Wissarionitsch Dschugaschwili , Kampfname Stalin.

Um 1950 befand ich mich in der Freien Deutschen Jugend, Abteilung West, und wurde 1951 zum Weltjugend- oder Weltfriedenstreffen nach Ostberlin geschickt. In eine nagelneue blaue Staatsjugenduniform gesteckt, erlebte ich bald einen denk- und merkwürdigen Moment: Von Westberlin flog ein Hubschrauber herüber und ließ Flugblätter regnen. Ich wollte gern wissen, was der kriegstreiberische, imperialistische Klassenfeind da für Propagandalügen auftischen wollte und lief herzu. Doch blitzschnell sperrten Volkspolizei, Stasi-Leute und viele andere Genossen jenen Teil des Alexanderplatzes ab, so dass so gut wie niemand an ein Flugblatt kam.

Zwar blieb mein Hang zum großen Stalin noch eine Weile erhalten, wie ich aus den Frozzeleien ehemaliger Mitschüler weiß, doch der Ärger über die nicht gelesenen Flugblätter öffnete mir schließlich die Augen.

Der Russe mit dem Hühnerkarussell

von Jürgen Hühnke erstellt am 19.01.2005

Menschliche Verständigung erfordert Kongruenzen auf drei Gebieten: als erstes brauchen beide Kommunikanten eine gemeinsame Sprache samt Grammatik und Semantik. Bedeutsam ist aber auch eine emotional gleichartige oder ähnliche Erfahrung bis hin zu analogen psychischen und physischen Belastungen. Da jeder Mensch eine Erfahrung in Liebesdingen hat, erliegt er literarischen oder filmischen Liebesepisoden von Romeo und Julia bis Faust und Gretchen, den Kitsch-as Kitsch-can - Schmonzetten der Hedwig Courths-Mahler oder Rosamunde Pilcher. Oder er hat Alltagsprobleme von der Sexualität bis zur Kriminalität erlebt und begeistert sich am Seelen-Striptease mittäglicher Talkshows. Drittens aber bedarf es einer Schnittmenge an historischer und politischer oder weltanschaulicher Bewusstheit, über die man die soziale Situation des Gegenübers einzuschätzen vermag. Keine dieser drei Voraussetzungen lag vor, als ich auf den geflohenen Russen traf. Man schrieb das Jahr 1944, ich war neun Jahre alt. Wieder einmal war ich im großen Wald auf der Endmoränenhöhe, beobachtete Ameisen, Käfer oder Ringelnattern oder sammelte für meinen Indianerschmuck die Federn von Waldtauben, Elstern oder Eichelhähern. Da trat aus dichtem Gebüsch ein Mann in der abgewetzten Uniform der Roten Armee hervor, ein offensichtlich geflohener Kriegsgefangener. Er sprach nicht deutsch, ich nicht russisch. Seinen lebhaften Gesten entnahm ich schließlich, dass er mir anbieten wollte, was er in seinen Händen trug - ein handgeschnitztes Spielzeug oder Volkskunstwerkchen aus Holz. Diese liebevoll wohl nur mit einfachsten Mitteln hergestellte Arbeit bestand aus einer runden Scheibe, die sich mittels einer Zahnradmechanik drehen ließ. Auf der Scheibe saßen fünf oder sechs Hühnchen, die von der Mechanik zusätzlich veranlasst wurden, nacheinander eine Bewegung zu machen, als wollten sie nach einem Körnchen picken. Das war zwar kein Spielzeug für einen Knaben meines Alters, aber für meine kleine Schwester vielleicht durchaus geeignet. Als Gegenleistung erwartete der Mann von mir etwas zu essen, doch ich hatte nichts bei mir, und mich nach Hause gehen lassen konnte er eigentlich nur bei Gefahr für Freiheit und Leben; denn ich hätte ja möglicherweise uniformierte, bewaffnete und rassenfanatische Erwachsene mit zurückbringen können. Dass er mich trotz dieser Lage anzusprechen gewagt hatte, hat mir später deutlich gemacht, welchen Hunger er gelitten haben musste - aber auch, welche Angst. Den Hunger kannte ich nicht; denn in unserer sechsköpfigen Familie wurden jährlich zwei fette Schweine geschlachtet. Wie also sollte ich mich in ihn hineinversetzen? Auch wusste ich wenig über die Situation russischer Kriegsgefangener. Ihr Lager befand sich am Rand jenes Waldes. Von dort her kamen jeden Tag die beiden Iwans, die bei meinem Großvater auf dem Obsthof arbeiteten, ein Moskauer Ingenieur und ein weißrussischer Bauer, beide trugen wirklich den Namen Iwan. Sie waren höchst freundliche Menschen, schnitzten mir mit Mustern verzierte Haselnussstöcke oder einen Stab als Sonnenuhr, bei dem man ein Hölzchen durch ein Bohrloch schob und den senkrechten Schattenfall auf einer kleinen Skala ablesen konnte. Den Zeitvergleich muss wohl unsere Küchenuhr geliefert haben. Eigentlich durften russische Kriegsgefangene bei Strafe nicht in Privatwohnungen sein und dort gar die Uhr ablesen, aber meine Großeltern, alte Sozialdemokraten, nahmen es im Umgang mit den "Untermenschen" nicht so ernst.

Wie in der NS-Zeit Russen sonst kujoniert wurden, erlebte ich, als ich mit meinem Urgroßvater einmal mit dem Handwagen zu seinem Kleingärtchen zur Kartoffelernte gefahren war. Beim Rückweg begegnete uns auf der Straße eine Schar russischer Kriegsgefangener. Urgroßvater, ein Mann etliches über 70 Jahre alt, wurde von den bewachenden deutschen Soldaten brutal daran gehindert, den abgemagerten Gestalten einige Knollen zuzustecken. Irgendwann erlebte ich sogar, wie SS-Leute auf einen geflohenen Russen Jagd machten und ihn wie Wild abknallten. Das muss wohl vor der Begegnung im Wald geschehen sein, denn sonst hätte sich in mir sicherlich der Gedanke verfestigt, der Gejagte sei mein Russe mit dem Hühnerkarussell. Freilich wird ihm kaum ein anderes Schicksal zuteil geworden sein.

Alternative Helden

von Jürgen Hühnke erstellt am 15.02.2005

Jede Zeit schafft sich ihre Vorbilder und Helden. Schon im Ersten Weltkrieg waren das Fliegerasse wie Manfred von Richthofen & Co., deren Luftkämpfe zu höchst ritterlichen Duellen heroisiert wurden. Im Zweiten Weltkrieg machte die Propaganda wiederum Jagdflieger und unter ihnen die Ritterkreuzträger zu bewunderungswürdigen und folglich auch vielfach bewunderten Idolen. Mein im Februar 1945 geborener Vetter, dessen Vater als Flugzeugmechaniker auf dem Fliegerhorst Stade stationiert war, erhielt seinen Vornamen nach einem hochdekorierten Kameraden aus dem Jagdgeschwader.

Obwohl ich strikt pazifistisch erzogen wurde, färbte die NS-Propaganda ein wenig auch auf mich ab. Allerdings waren meine chevaleresken Helden keine Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub und Schwertern oder mit Brillanten, sondern die den Luftraum beherrschenden Tommys. Es muss wohl der angeborene Geist des Widerspruchs gewesen sein, der mich meine Heroen ausgerechnet aus dem Lager der Feinde wählen ließ. Mit ihren Spitfires griffen sie immer wieder die Züge an, die auf der Strecke Hamburg-Cuxhaven in der Nähe unseres Hauses vorbeifuhren. Eine Talsenke in der leicht hügeligen Geestlandschaft erleichterte diese Angriffe, nach denen die Lokomotiven in hohen Bögen aus den zersiebten Kesseln das Wasser verloren.

Mein Großvater, vor 1914 Sanitätssergeant in Kamerun, konnte oft nur noch die Leichen der Lokführer und Heizer bergen. Was mir auffiel - und das war ein eher sehr zufälliges Detail - war nämlich, dass in der Regel nur die Lokomotive gezielt getroffen war und allenfalls noch einige Schüsse am ersten Waggon, dem Paketwagen, die Fenster zerstört hatten, die Personenwagen blieben heil. Deshalb erachtete ich die in der Propaganda sonst so zähnefletschenden Käppiträger als besonders ritterliche Militärs.

Diese Einschätzung setzte sich fest, obwohl ich auch erlebt hatte, wie bei nächtlichen Bombardements die feuerlöschenden Menschen von Tommys beschossen wurden. Das hielt ich einfach für die Ausnahme von der Regel.